260万人超のレシートデータが明かす新事実

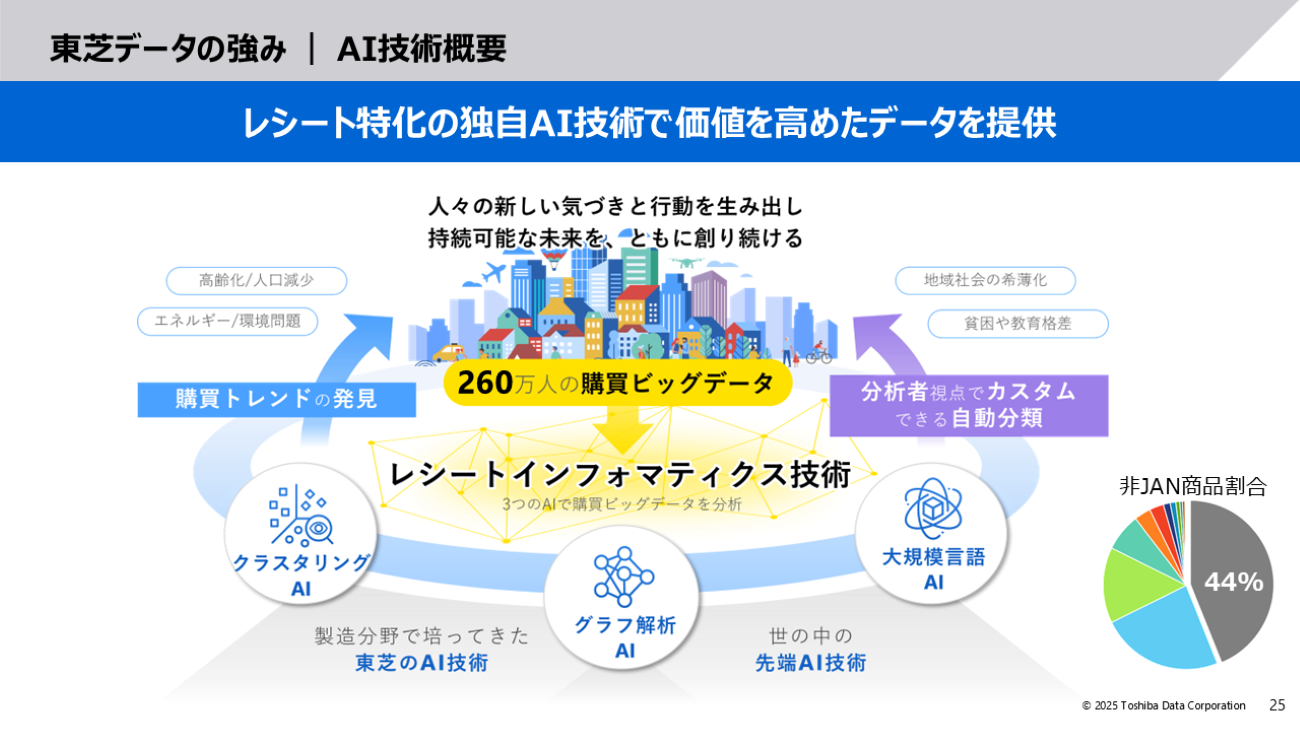

それらの課題の解決方法として、東芝データは、AIを活用した購買データ分析プラットフォームを展開している。その強みは、大規模かつ高精細なレシートデータと、それを多角的に分析できる独自のAI技術にある。

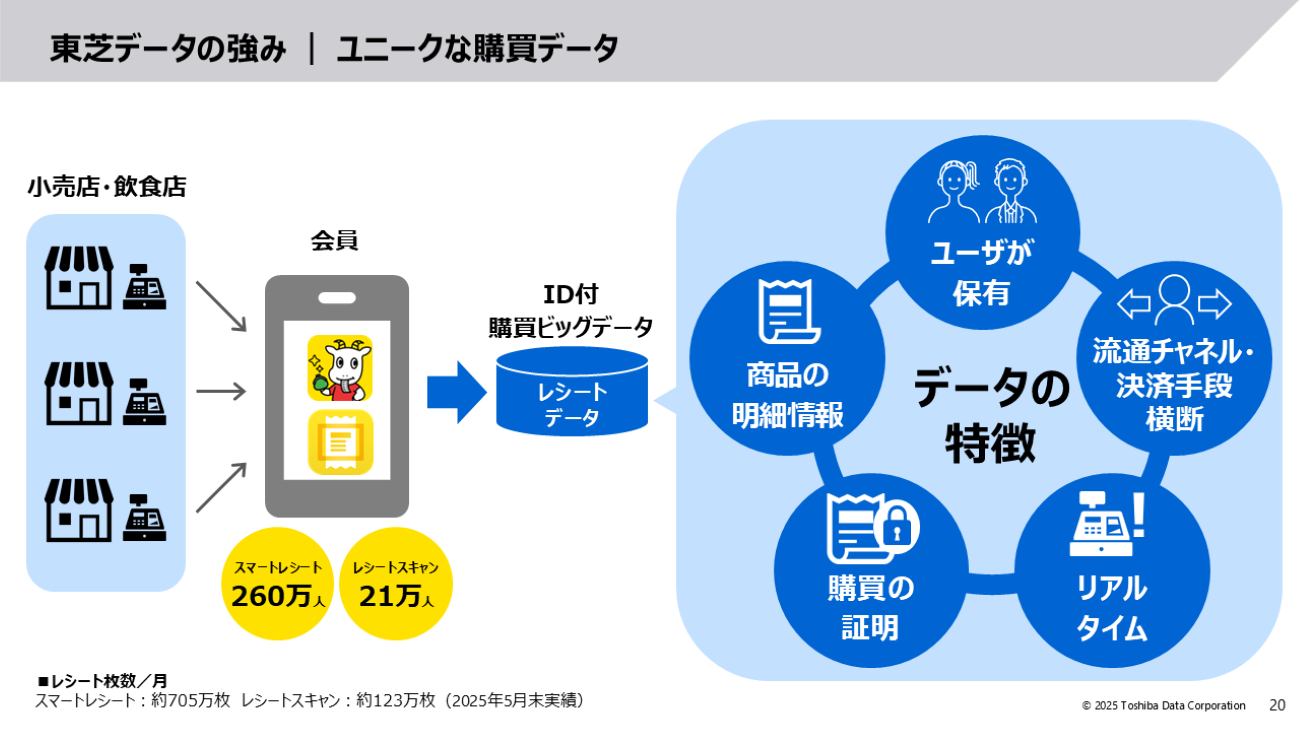

同社の購買ビッグデータは、東芝テックのPOSと連動した電子レシートシステム「スマートレシート」と家計簿アプリの「レシートスキャン」の2つのソースで主に構築されている。

現在、スマートレシートは260万人超、レシートスキャンは21万人超の会員を有する。そのため、いつ・どこで・誰が・いくらで・何を・何個買ったのかという超高精細な購買データが収集できる。生鮮食品や菓子などカテゴリーを横断したデータであり、スーパー、コンビニ、飲食店などチャネルも横断。この購買ビッグデータを基に、AIを駆使して、データの高度な加工分析も可能だ。

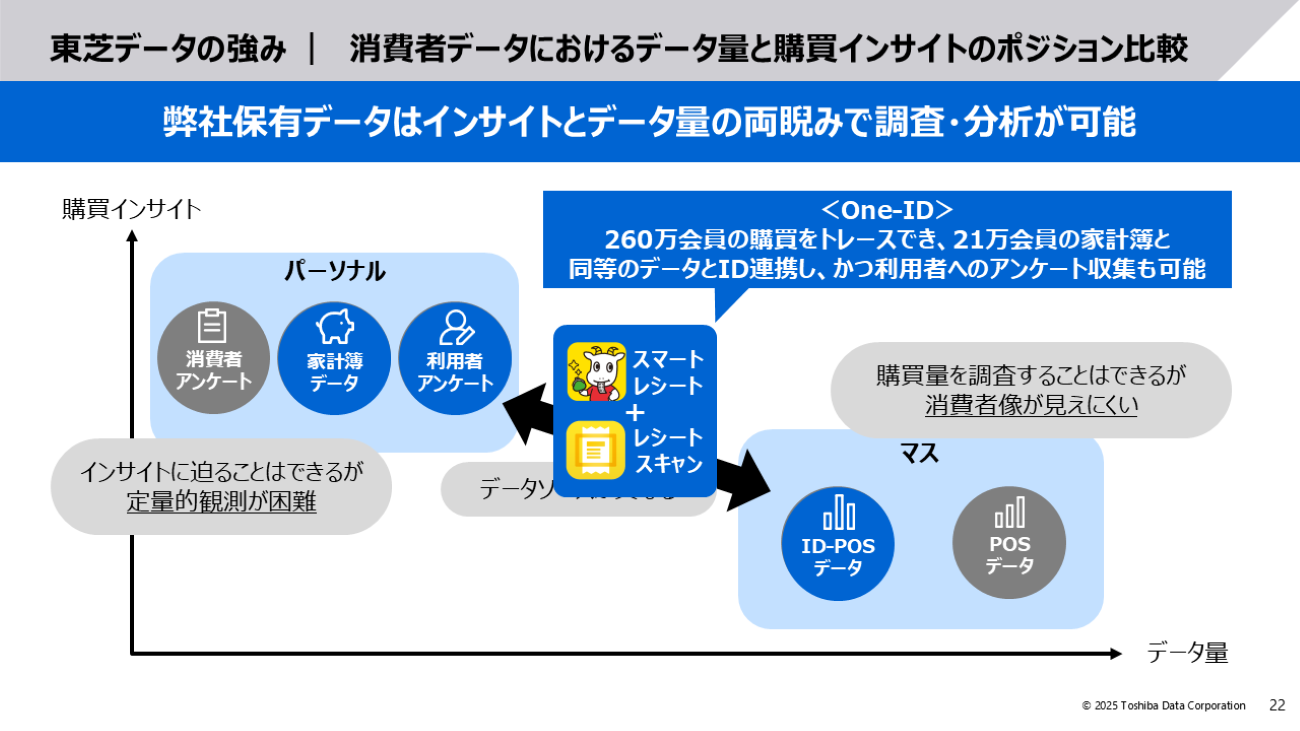

一般的に、消費者アンケートや家計簿データは1人当たりのデータ量が詳細なので、人を分析したりインサイトに迫ったりすることに向いている。ただし定量的観測やボリューム確保は困難だ。他方、ID-POSデータは購買量の把握に向く反面、消費者像や購買理由は見えにくい。しかし、東芝データの購買ビッグデータはOne-IDで結ばれているため、購買インサイトとマス、双方が補完し合う分析が可能だ。

東芝データ独自の優位性は、その信頼性にもある。約2年前、総務省統計局が実施する家計調査とスマートレシートのデータの相関について、三菱総合研究所に依頼して分析したところ、非常に高い相関があった。

「現在は当時比で約2倍のデータ量を保有しており、相関係数はさらに上がっていると考えられます」(宮崎氏)

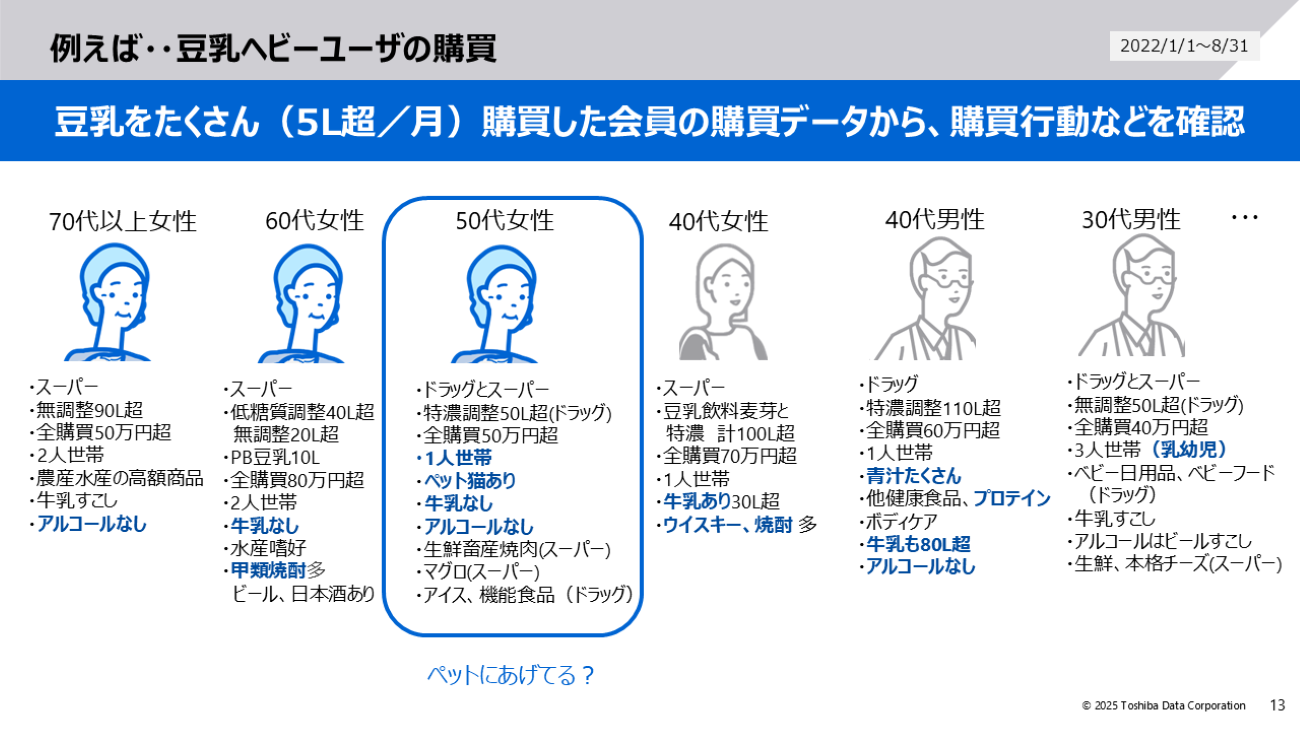

次に宮崎氏は、顧客の分析視点を変えた一例として、1人の豆乳ヘビーユーザーに深掘りして分析した結果を挙げた。ある50代の1人暮らしの女性が、8ヵ月で50L以上、毎週1L以上の豆乳を購入していた。

単なる豆乳好きかと思いきや、データから同時購入物に猫のペットフードが多いことがわかった。そこで「豆乳は猫にあげているのでは?」という仮説が生まれた。

メーカーに提案すると「今まで微塵も考えたことがない仮説だ」と驚かれた。人間用の商品開発を続けてきたが、「ひょっとしたら猫用が売れるかも」との気づきだったと言う。

「データをより深く見ることで得られた仮説の1つでした。データから見えることは幅広くなっています。データの間にあるものを見落とさないことが必要です」(宮崎氏)

物価高が浮き彫りにした世代別消費パターン

さらに宮崎氏は、2022年から2023年にかけて起きた物価高騰時に子育て世帯の消費を分析した事例を紹介した。

「卵や牛乳は値上がりとともに買い控えが起きました。一方で必需品である育児用ミルクやベビー用おむつの消費は変わらず一定であることがデータからわかっています」(宮崎氏)

さらに世代別で見ると、たとえば育児用ミルクは20~30代の若年層の方が40代以上よりも高価格志向であることがわかった。

「1人目と2人目以上で使い分けをしているのかもしれません。世帯年収や値上がり幅だけでは消費は決まらないという事例です。従来のドリルダウン方式や世代別分析では見えてこなかったテーマです」(宮崎氏)

こうした多角的な分析を可能にしているのが、東芝データが確立した、レシートデータに特化した独自AI技術だ。

「クラスタリング技術、グラフ解析、大規模言語AIなどの技術を複合的に使うことで価値を見出しています」(宮崎氏)

たとえば、総菜や生鮮食品などのように、各店舗内で加工や包装が行われる商品(インストア商品)は、その店舗でのみ有効な独自の商品バーコード「インストアコード」が付与されているため、レシートデータの利活用を妨げる要因となっていた。

しかし東芝データは、AIを用いて利用可能なデータに加工する。これによりインストア商品でも、横串を通した分析が可能になっている。