AIによる、3つの市場分析事例を紹介

続いて宮崎氏はAIによる分析事例を3つ紹介した。

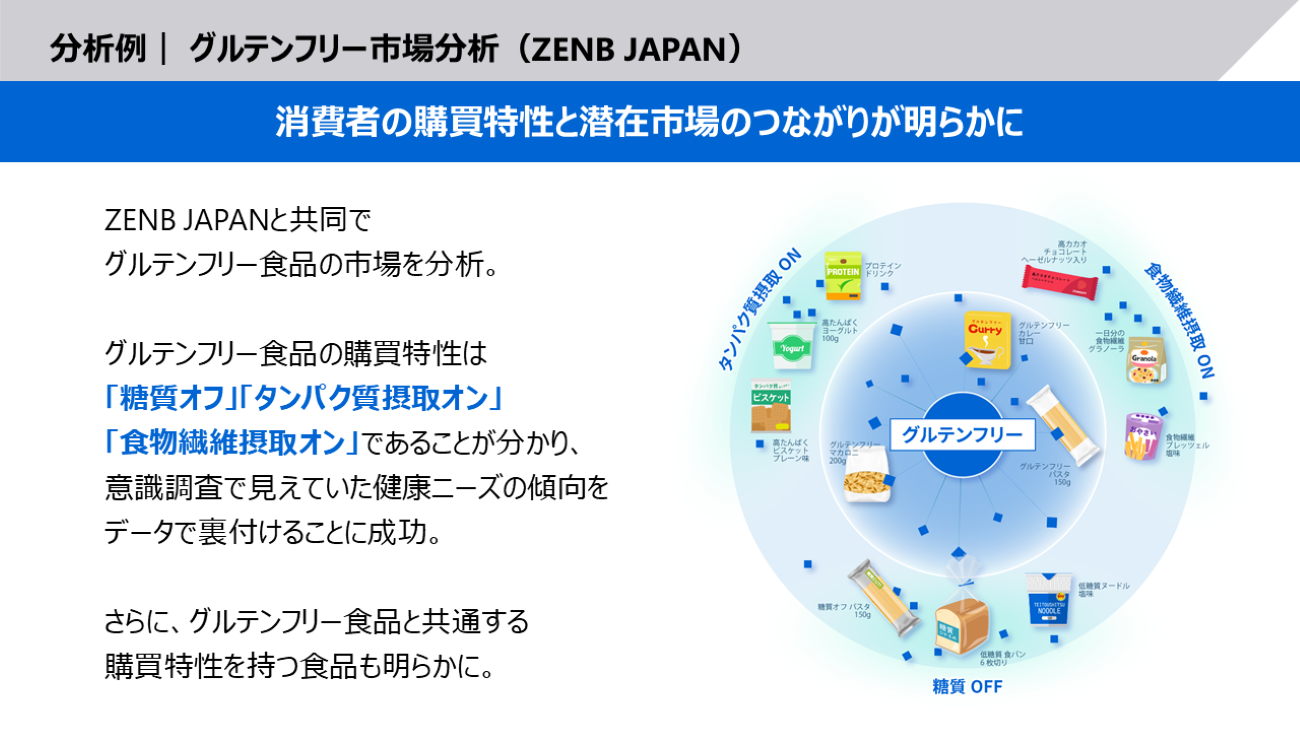

1つ目はグルテンフリー商品を提供するZENB JAPANとの共同研究だ。「グルテンフリー」は1つのテーマであり、麺、マカロニ、カレーなどいろいろなものに展開されている。購買データがカテゴリーごとに作られている中では、「グルテンフリー」のみの市場を見出すのは非常に難しい状態だった。

購買特性を分析することで、グルテンフリー商品の購入者は、タンパク質や食物繊維が取れる商品、糖質オフ商品などを買っているケースが非常に多いとわかった。つまり「グルテンフリー市場は健康ニーズとともにある、特に機能性食品系と相性が良い」という意識調査の結果を、データで定量的に裏付けられたのだ。

「データをぶつ切りにせず横断して見るというカテゴリーを超えた分析環境を持ち、AI分析をすることで状況を可視化し、市場の真の姿を見出せました」(宮崎氏)

2つ目は、シャンプー購入者のクラスター分析の事例だ。具体的には、お試しサイズを購入するグループはシャンプー本体購入時の価格が2倍近く高かった。さらにデータから、お試しサイズを買う頻度が高いほど本体単価も上がるという特性も見えた。

「これらはすべて、アナリストが仮説を立てず、AIを使ってデータを整理することで見出した結果です」と宮崎氏は解説した。

3つ目の分析事例は、商品ポジショニングのミスマッチ発見についてだ。新商品開発の際のポジショニング分析において、従来は競合商品を設定し、それとのシェア割合などを見る。

ある新商品が、少し高級な“こだわり”系商品として打ち出されたが、人軸で購買特性を分析した結果、実は“定番系”商品購入層に買われていたことがわかった。断片的なデータ分析だと、「こだわり系は売れているけれど、定番系がなぜか売れない」という状態にしか見えず、そのメカニズムが見えてこない。マーケティング手法を変えずにそのままシェアを伸ばせば、自社の定番商品とのカニバリを起こす結果になる。

「購買動機も商品コンセプトも多様化している中では、データはより幅広く集め、できるだけ人によるバイアスを除去して見ていくことが必要です」と、宮崎氏は結論づけた。

AIを活用したデータドリブン時代への転換

これからのデータ分析は、パラダイムシフトしていく。アナリストの勘や経験に頼るのではなく、AIを活用して客観的にデータと向き合うことが不可欠だ。市場が日々変化する中、「今まで通り」の分析手法では対応が難しく、「大量のデータを活用できる基盤の構築が重要」だと宮崎氏は指摘する。

AIの台頭により、手作業では限界があった大量で多様なデータの分析が進み、個人のライフスタイルや価値観に迫れるようになってきた。AIを活用すれば、人間の主観やバイアスを排除した純粋なデータ分析が可能になり、消費者行動の変化を継続的かつリアルタイムで観察できる。

宮崎氏は、現状の分析手法に甘んじず、日々のマーケティングにおけるデータ活用と分析手法を今一度見直してはどうかと勧める。そして「データが示す新たな道を歩む勇気を持つときです」と行動を呼びかけた。