BtoBマーケティングの根深い課題と「孤立するマーケター」の実態

MarkeZine編集部(以下、MZ):はじめに、自己紹介をお願いします。

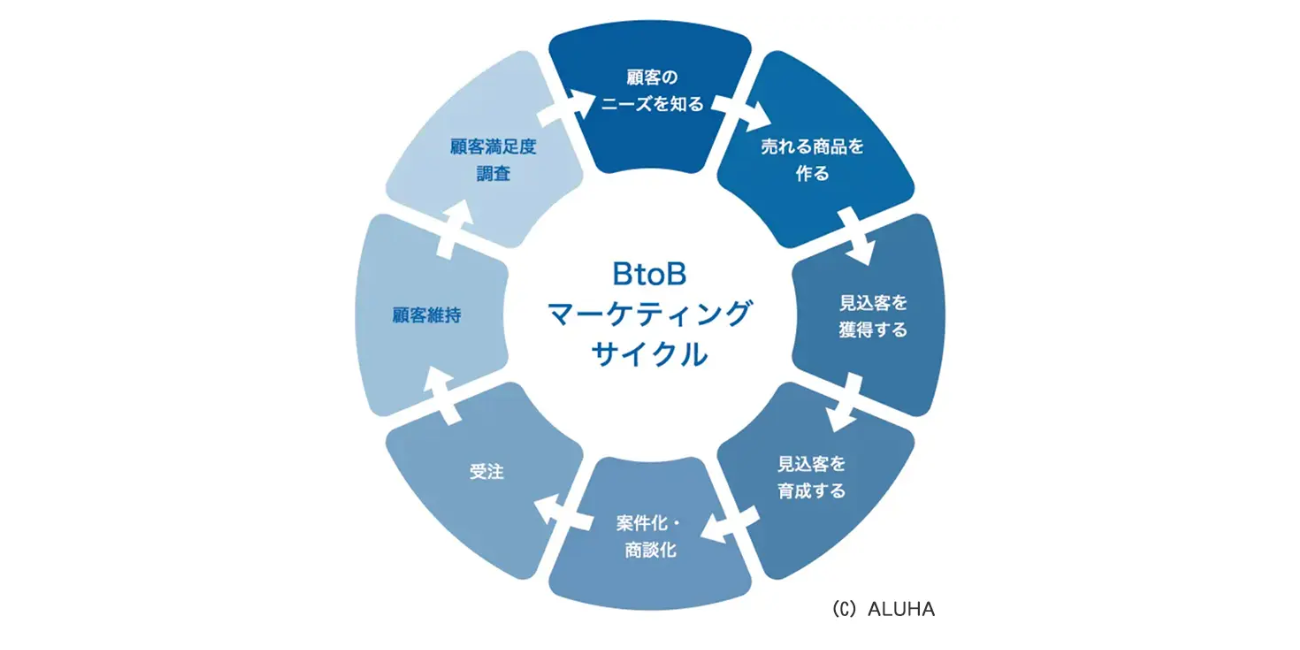

荻野:2003年にALUHAを創業しました。当初はシステム開発からスタートしましたが、2008年からBtoB企業特化のWebサイト制作サービスを開始し、デジタルを活用したBtoBマーケティング支援を始めました。2013年からは自社主催のBtoBマーケティングセミナーを毎月開催し、現在は当社が「BtoBマーケティングサイクル」と定義する一連のマーケティング全体をサポートする会社として、ITや製造などBtoB企業に向けて支援事業を展開しています。

BtoBマーケティングサイクルとは、お客様のニーズを知って売れる商品を作り、見込み客を獲得・育成して商談を創出し、受注・顧客維持・LTV向上を図り、また次の商品開発につなげる一連の流れです。ALUHAでは、マーケティング全体を俯瞰して支援することを重視しています。

MZ:長年BtoBマーケティングに携わられる中、現場ではどのような課題が多いと感じますか?

荻野:近年特に聞くのは、「マーケティングに投資した結果、本当に売り上げは上がっているのか?」という質問です。以前はWeb経由でリードが取れただけで良しとされていた状況が、今は「そのリードはどうなったか」「展示会に出た成果は」と、社内でKPIの可視化を強く求められています。

この背景には、営業部門との連携の難しさという根深い問題があります。マーケティング部門がリードを獲得しても、連携がうまくいかず営業のフォローが不足したり「フォローしても売れない」と言われたりしてしまう。結果、マーケティングは本当に利益貢献しているのかを経営層から問われる状況が生まれています。

さらに深刻なのは、社内にBtoBマーケティングを理解している人がおらず孤軍奮闘せざるを得ない“ぼっちマーケター”の存在です。マーケティングのことをわかっている人材がその人自身しかいないため、成果を上げても社内の誰も評価できないのです。

マーケと営業の間にある溝と、「量」「質」のジレンマ

MZ:営業部門とマーケティング部門の連携がうまくいかない理由について、詳しく教えてください。

荻野:根本的な原因は「リードの量を重視するマーケティング部門」と「リードの質を重視する営業部門」のズレにあります。

まず、リードの量と質を定義しましょう。リードの質とは「高いLTVが期待できるリード」、量は「LTVの高さに関係なく、製品・サービス購入の可能性がある全リード」を指します。マーケティング部門は自社製品を直接販売することはないため、売り上げで評価されません。そのため、獲得したリード数といった「量」で評価されがちです。

一方、営業部門は当然ながら売り上げで評価されます。したがって営業の本音としては「大口顧客になる見込みがあり、かつ比較的短期間で売れるリード」が理想的ですよね。マーケティング部門が量を重視して展示会やセミナーで大量のリードを獲得しても、なかなか売れない、または小口案件ばかり続くと「マーケティング部門が獲得したリードは質が悪い」と営業部門に認識されてしまうのです。

MZ:リードの量と質、それぞれを重視することはどのような状況につながるのでしょうか。

荻野:まず量を重視した結果、実際に起きた事例をお話しします。セミナーや展示会などでそれなりの費用をかけて大量のリードを獲得していた企業がありました。しかし、その後数年経っても獲得したリードからの受注金額はとても少ない金額でした。質の良いリードがほぼいなかったというわけです。費用対効果は最悪で、量を重視した結果が招いた事態です。

逆に、質を重視しすぎた事例もあります。その会社の営業部門は、ある特定の優良顧客を逃すまいと懸命にフォローし、LTVを向上させていました。ところが、優良顧客の決裁者が定年退職となり、後任の決裁者は契約の見直しを図りました。その結果、この会社は今まで確保できていた売り上げを大きく減らすことになりました。質重視に偏りすぎて新規の優良顧客育成や新規開拓を怠った結果が招いた事態です。

このように「量」と「質」は、「量」を追えば「質」が犠牲になり、「質」を追えば「量」が確保できないというジレンマを持っています。ですが、このBtoBマーケティングにおけるリードの「量と質のジレンマ」は物理的に解消できません。業界における大口顧客は市場に数が限られているため、量を確保することは不可能です。それでも解消しようとすると無理が生じます。