リードの量と質の課題にどう対策すべきか──ABMとLBMの「いいとこ取り」なBBMとは

MZ:この課題に対して、どのようなアプローチが考えられるのでしょうか?

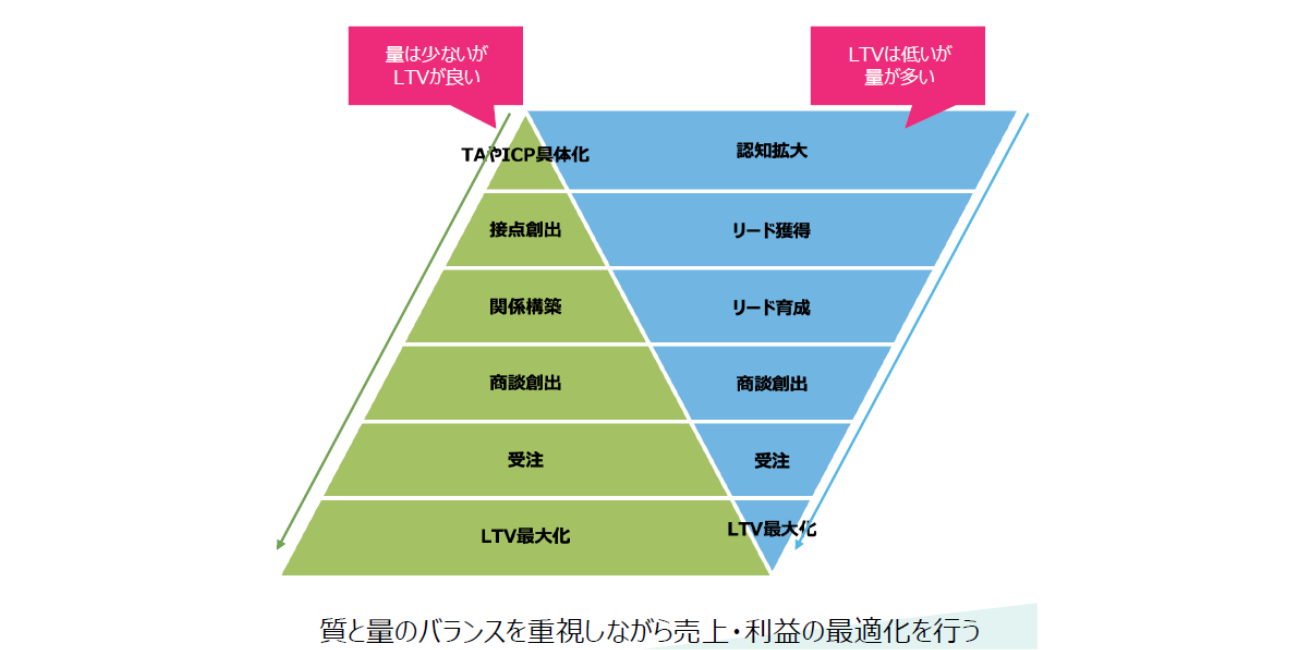

荻野:当社では「BBM(Balance-Based Marketing)」という手法を提唱しています。BBMは、リードの量と質のジレンマは解消できないものとして受け入れ、代わりにバランスを可視化することで、自社の利益を最大化する最適なバランスを見つけていくマーケティング手法です。量と質のどちらかに偏りすぎていないかを常に観測し、自社のリソースを最適配分することで事業成果を最大化することを目指します。

MZ:従来の手法とはどのような違いがあるのでしょうか。

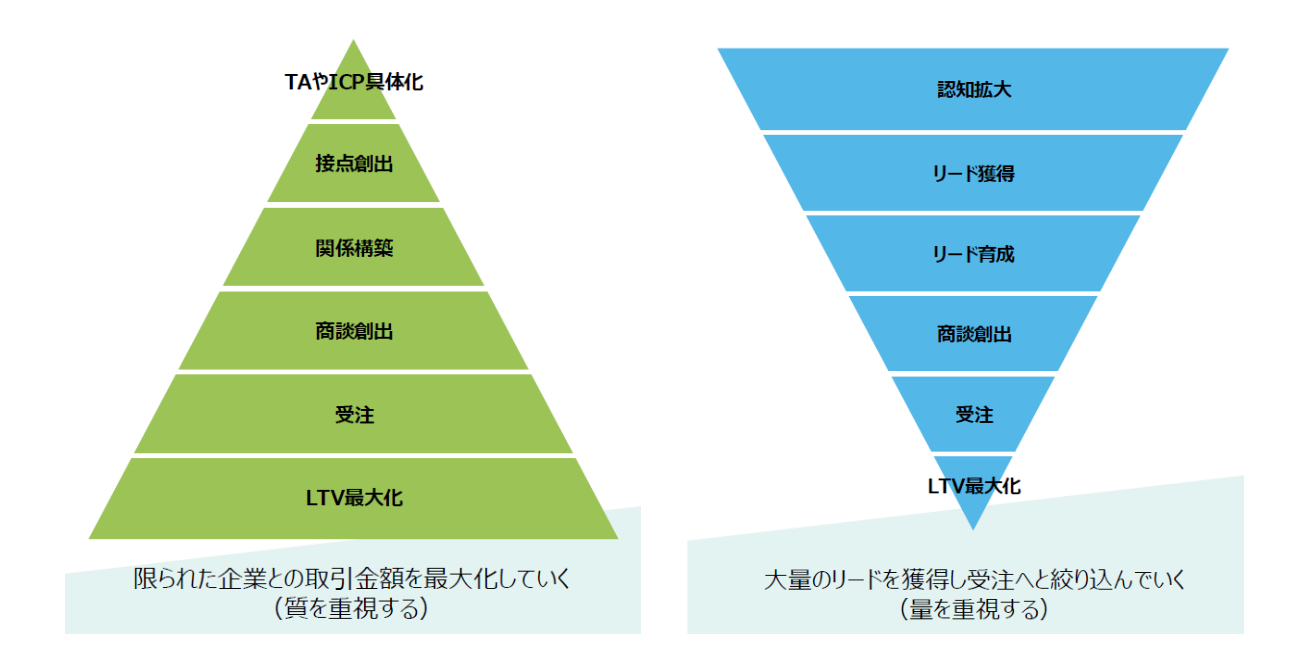

荻野:BtoBマーケティングでよく挙げられるABM(アカウントベースドマーケティング)は特定企業にターゲットを絞り、そのターゲットアカウントから最大の売り上げを取る質重視の手法です。特定市場向けや大企業向け商材に適しています。ファネル構造はピラミッド型で、ターゲットアカウントの関係部門・拠点と深い関係を構築しLTVを最大化していきます。

これに対し、LBM(リードベースドマーケティング)はリードを獲得・育成・抽出するプロセスで、量から質に絞り込んでいく手法です。不特定多数に販売できる商材に適しており、認知拡大から始まる逆ピラミッド型のファネル構造になります。

荻野:BBMは両者の中間に位置し、状況に応じてABMに寄せたりLBMに寄せたりと、柔軟にバランスを調整します。たとえば同じ複合機という商材でも、10社に1台ずつ売るのか、1社に100台売るのかによって、アプローチは変わります。人的リソースがあればLBMに寄せられますが、リソースが限られていればABM側にシフトするなど、バランスを数値化して臨機応変に判断していく点がBBMの特徴です。

「理想的な顧客像」を満たす3つの条件

MZ:BBMの実践についてもお教えください。どのような指標を重視するのでしょうか?

荻野:最重要KPIは「ICP率」です。ICPとは理想的な顧客像(Ideal Customer Profile)のことで、自社の事業と相性が良く、高いLTVが期待できるリードや顧客を指します。

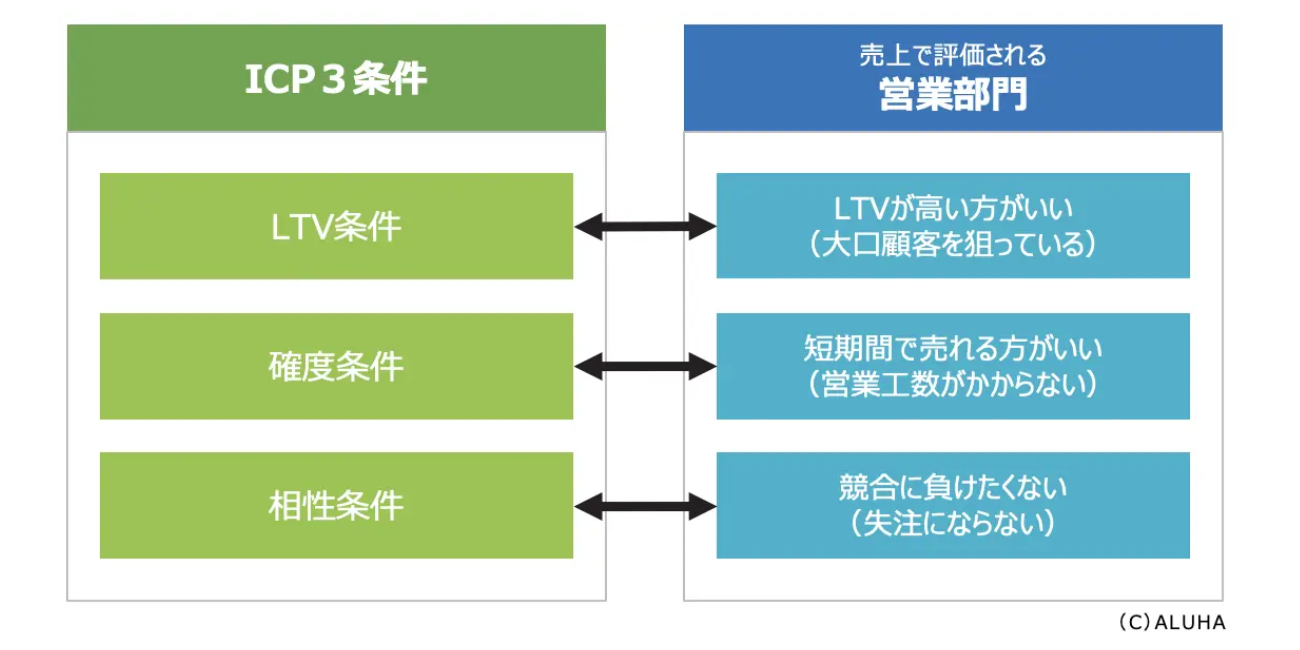

ICPには3つの条件があります。1つ目は「LTV条件」で、高いLTVが期待できることを意味します。2つ目は「確度条件」で、比較的短期間で受注につながる可能性があることです。3つ目は「相性条件」で、自社の強みとリードが持つ課題の相性が良いことを表します。

この3つの条件を満たすリードがどれだけ存在しているかを、各段階で数値化したものがICP率です。

MZ:ICP率はどのように活用するのでしょうか?

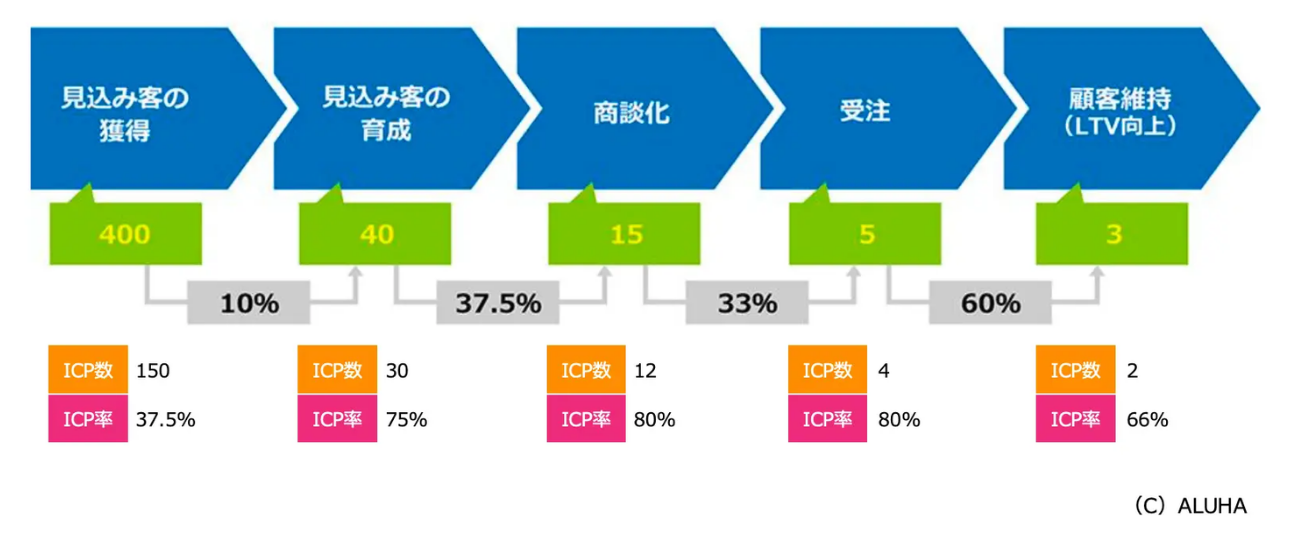

荻野:たとえば、見込み客獲得で400件のリードを取得し、そのうち150件がICP該当リードだった場合、ICP率は37.5%になります。見込み客育成段階で40件中30件がICP該当なら75%、商談化段階で15件中12件なら80%といった具合に、各フェーズでICP率を測定します。

この数値を見ることで、リード獲得段階でのICP率が低ければ「施策が量に偏りすぎている」、受注段階でICP率が下がっていれば「小口案件も取れているが、本当に利益は最大化されているのか」といった分析ができます。

荻野:ここで重要なのは、ICPの定義を営業部門と事前に合意しておくことです。ICP該当リードなら「売れればLTVが高くなる可能性がある大口顧客候補」として営業も積極的にフォローしてくれますし、営業のタイプに応じてICP該当リードのみを渡すか、ICP非該当リードも含めて渡すかをマーケティング側で調整できます。

また、営業の要望は状況によっても変わります。最初は「大口案件で、短期で売れるリードが欲しい」と言っていても、予算未達が見えてくるタイミングになると「大口じゃなくてよいので、量が必要」となることもあります。そのような時も、ICP率を見ながらバランス良くリードを配分できるのです。