驚きの結果、地上波CMとCTV広告の「1リーチの価値」はほぼ互角?

――実際に地上波CMとCTV広告のリーチ比較を見てどのような示唆が得られましたか?特に注視と認知の関係や地上波とCTVの予算シミュレーションの結果について教えてください。

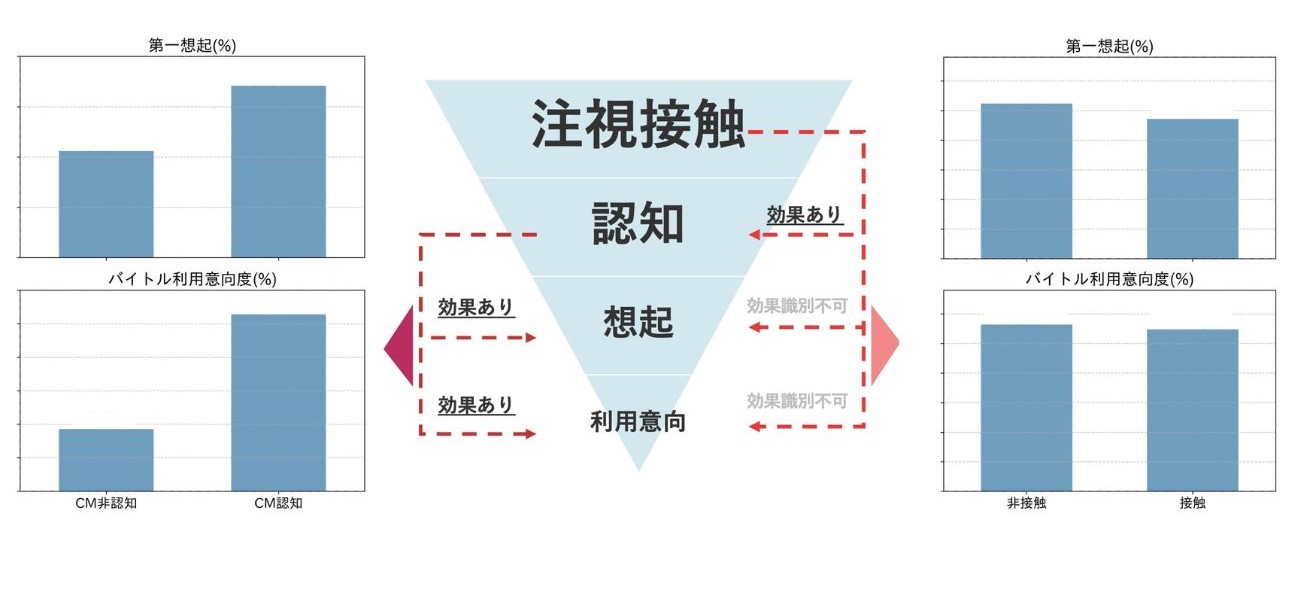

播田:地上波CMとCTVの1リーチの価値が明確になったことに加え、認知だけでなく「想起」や「利用意向」への影響度も明らかにできたことは大きな収穫でした。注視を高めることで認知が上昇することは想定していましたが、その先のファネルにおいても予想以上にプラスの効果が確認できたのは大きな発見でした。

本川:私たちも同じく、注視リーチがCM認知だけでなく、さらに先のファネルのKPIにまで影響を与えるという結果には驚きました。また、地上波とCTVを統合的に効果検証する事例は多くないので、1リーチ当たりの効果を可視化したときに両者のKPIが具体的な数字として示された点も興味深かったですね。

――差し支えなければ、具体的な1リーチの価値の差異もうかがえますか。

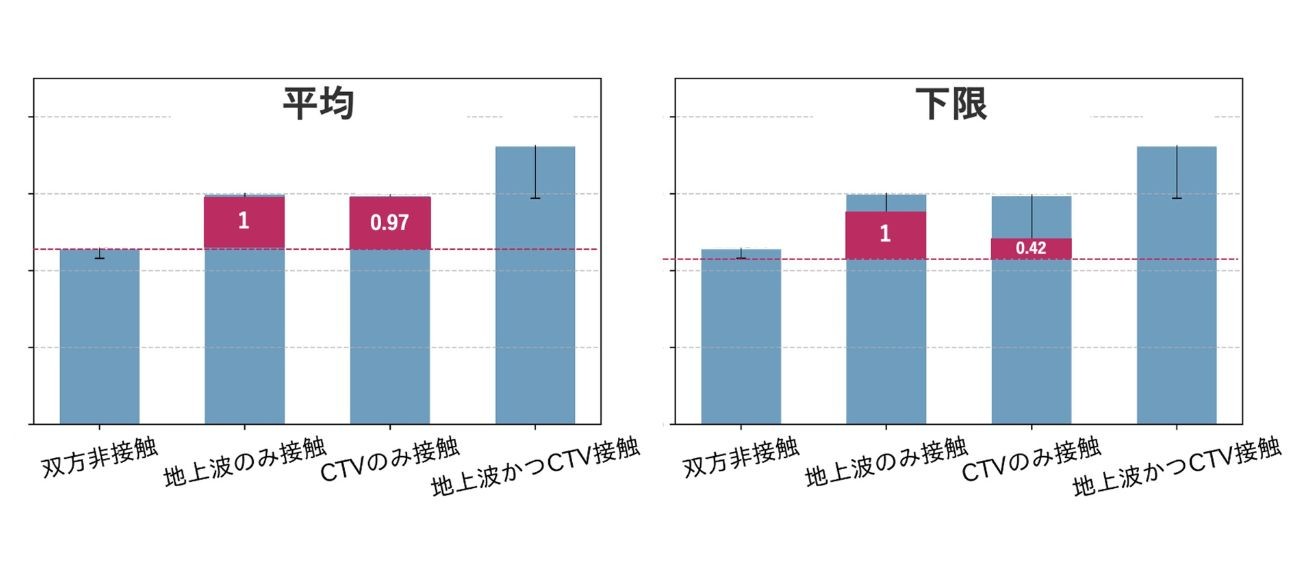

播田:ユーザーが地上波CMに接触して認知する基準を「1」とすると、CTV広告は平均で「0.97」とほぼ互角であることがわかりました。注視データによると、CTV広告は視聴態度が良好であるため、一定の効果は予想していましたが、予想を上回る結果に驚きました。この結果を受けて、出稿プランの大幅な改善が必要だと考えています。

本川:CM認知を高めるにはCM注視接触(以下、A-UR)を増やす必要があることも数値で可視化できました。A-URが高まれば、当然認知は上がりますし、認知が高まればその先のファネルである第一想起と利用意向も高まります。

「CTVへの追加投資」の判断材料が明確に

――今回の調査結果を受けて、今後の行動が変わる部分や、社内の認識が変化した点はありますか。

播田氏:テレビデバイスの効果検証を通じて、CTVにどれだけ追加投資できるかが明確になったこと、そしてテレビCMの効果を具体的な数字で確認できたことが大きなポイントです。テレビデバイス全体での視聴態度や、効果が高いとわかったことで、今後は数字の根拠を持って投資することが可能になりました。

地上波CMとCTVの効果は同等に近いという結果が出たことで、CTVへの追加投資が可能であることが明確になりました。ただし、実際にどこまで投資を進められるかは、広告主側の課題であり、引き続き検証を重ねながら、社内の理解を得て投資を進めていきたいと考えています。

――ちなみに、今回の結果は他業界にも当てはまるのでしょうか?

本川:業界によって地上波とCTVのリーチの価値は異なるでしょう。しかし、今回ディップさんと行った「地上波とCTVの1リーチ当たりの価値を、認知への影響を通じて可視化し、最適な予算配分をシミュレーションする」という一連の手法は、他社にも共通して提供可能です。

時間をかけてきめ細かくデータを集めた理由とは?

――今回の取り組みで2つ気になった点があります。1つは注視率について「ディップさんの広告はクリエイティブが優れているから注視が高かったのではないか」という見方もできる点です。

本川:おっしゃる通り、クリエイティブによって注視の絶対値は変わります。ただし今回の分析では、クリエイティブに左右されないリーチ定義を採用し、その要素を極力排除しています

――クリエイティブの特徴に寄らず、他企業でも公正な分析結果が得られるわけですね。もう1つが、効果測定の期間である第1ステップに約4〜5カ月と長い時間をかけている点です。これはなぜでしょうか?

本川:CTVのデータはまだ発展途上であるため、丁寧に現状を把握する必要がありました。また、アンケートを用いた分析は比較的長い期間のデータが必要となるので、結果的にこのような期間設定になりました。

データの信頼性を高める狙いもあります。1つのキャンペーンでは信頼性を担保できないため、複数キャンペーンを4〜5カ月かけて計測しました。こうして詳細な視聴データを収集し、きめ細かい効果測定を実施しました。