AIの時代に「直感」を信じる人々、SBNR層のインサイトを深掘る

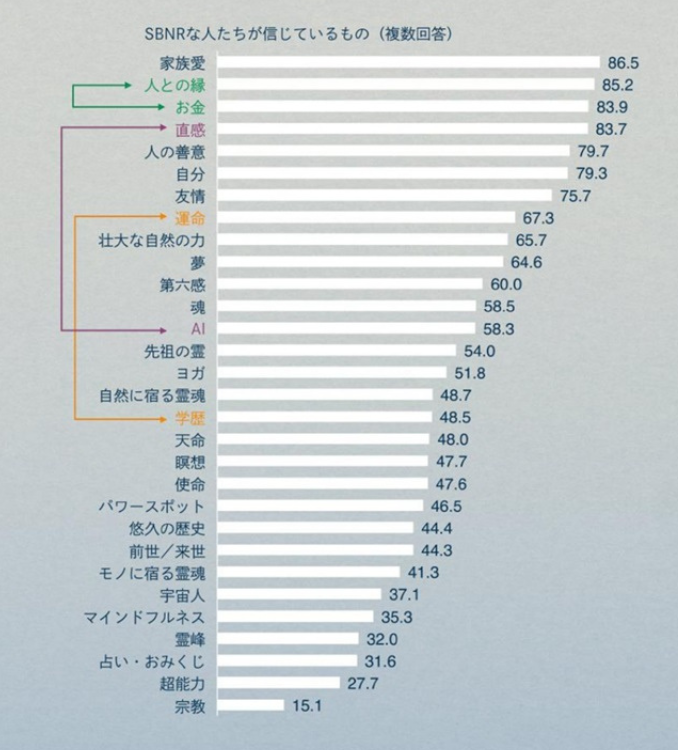

本調査で最も示唆深いのが、彼らが何を「信じているか」という価値観の源泉を問うた項目です。その結果は、SBNR層のインサイトを鮮やかに描き出しています。

SBNR層は、「お金(83.9%)」よりも「人との縁(85.2%)」を信じ、「学歴(48.5%)」よりも「運命(67.3%)」を信じています。そして、「AI(58.3%)」よりも「直感(83.7%)」を信じているのです(図6)。

この結果は、彼らが単なる健康志向やウェルネス志向なのではなく、人間的なつながりや感覚、目に見えない力を重視するという、明確な思想を持っていることを示しています。テクノロジーが進化し、あらゆるものが合理性やデータで判断される現代において、彼らはあえて「人間ならではの感性」に価値を見出しているのです。これは、マーケティングコミュニケーションを考える上で非常に重要なインサイトといえるでしょう。

彼らの消費行動は、もはや製品の機能的価値を求める「モノ消費」や、イベントなどの体験価値を求める「コト消費」の枠には収まりません。自らの心の充足や、大切にしている信条に合致するかを問う、新たな消費ステージ「シン(心・信)消費」へと移行しているといえるのではないでしょうか。

SBNRから見える、これからのマーケティングへの示唆

日本のSBNR層は、可処分所得が高く、消費意欲も旺盛な有望ターゲットです。しかし、彼らにアプローチするには、従来のマス・マーケティング的な考え方だけでは不十分です。彼らの「精神的な豊かさを求める価値観」と、その根底にある「人間ならではの感性を信じる心」を深く理解することが不可欠となります。「人間ならではの感性を信じる心」を捉える上でのヒントをいくつか提示します。

消費行動の再定義:モノ・コト消費だけでなくシン(心・信) 消費を

「モノ消費(製品)からコト消費(体験)へ」と人々のお金の使い方が変わっている、と言われて久しいですが、今の時代はそこからさらに進んで「シン消費」(心の安定・ 充足や自分の信じられるもののためにお金を使う)が加速していると捉えられます。

サウナやリトリート旅のように、従来からあった行動に意味を付与して「シン消費」を促すことで、間口と奥行の双方を伸ばすことができるのではないでしょうか。

ブランディングの進化:「エンゲージメント」から「リチュアル」へ

SBNR層は、心地よい習慣や作法を日常に取り入れています。ブランドと顧客の関係を、一過性の「エンゲージメント(絆)」で終わらせるのではなく、彼らの日常的な「リチュアル(儀式)」の一部として溶け込ませる「リチュアル・ブランディング」の発想が有効になるのではないでしょうか。

たとえば、朝一杯のコーヒーを豆から挽く行為は美味しいコーヒーを飲むための行動と捉えることもできます。しかし、心穏やかに1日を過ごすための欠かせない儀式的なルーティンとして、コーヒー豆を挽く生活者もいるのではないでしょうか。こうした行動はまさにSBNR的です。

ブランドの視点から見ると、無意識的な日常習慣に取り入れてもらい、利用を継続してもらうことはLTV向上にもつながります。

体験設計の変革:効率や合理性より「余白や不便」を

SBNR層は「直感」を信じ、「人との縁」を大切にします。AIによる最適化や効率を突き詰めた体験だけではなく、あえて人間としての「不便さ」や「余白」を残し、ユーザーの感性に委ねたり、使い方の自由さを残す体験設計が、彼らの心を動かします。

また、快適さのためには一時的な「不便や苦労」があえて盛り込まれていたほうが、その後のより深い心地よさを感じられることもあります。たとえば、調理済み食品ではなく、あえて材料を送って、作る一手間を顧客に委ねるミールキットはこういった余白や不便をあえて生活者目線で提供している好事例かもしれません。

顧客のためにすべての障害を取り除くのではなく、あえてハードルを設けて達成感を味わってもらうなど、UX全体を価値として提供すると、これまでにない新しい価値を創り出せるのではないでしょうか。

マーケティングへの示唆=SBNR層を捉えるには

- 消費行動の再定義:モノ・コト消費だけでなくシン(心・信) 消費を

- ブランディングの進化:「エンゲージメント」から「リチュアル」へ

- 体験設計の変革:効率や合理性より「余白と不便」を