SNS分析から売上予測・在庫管理に成功した化粧品会社の例

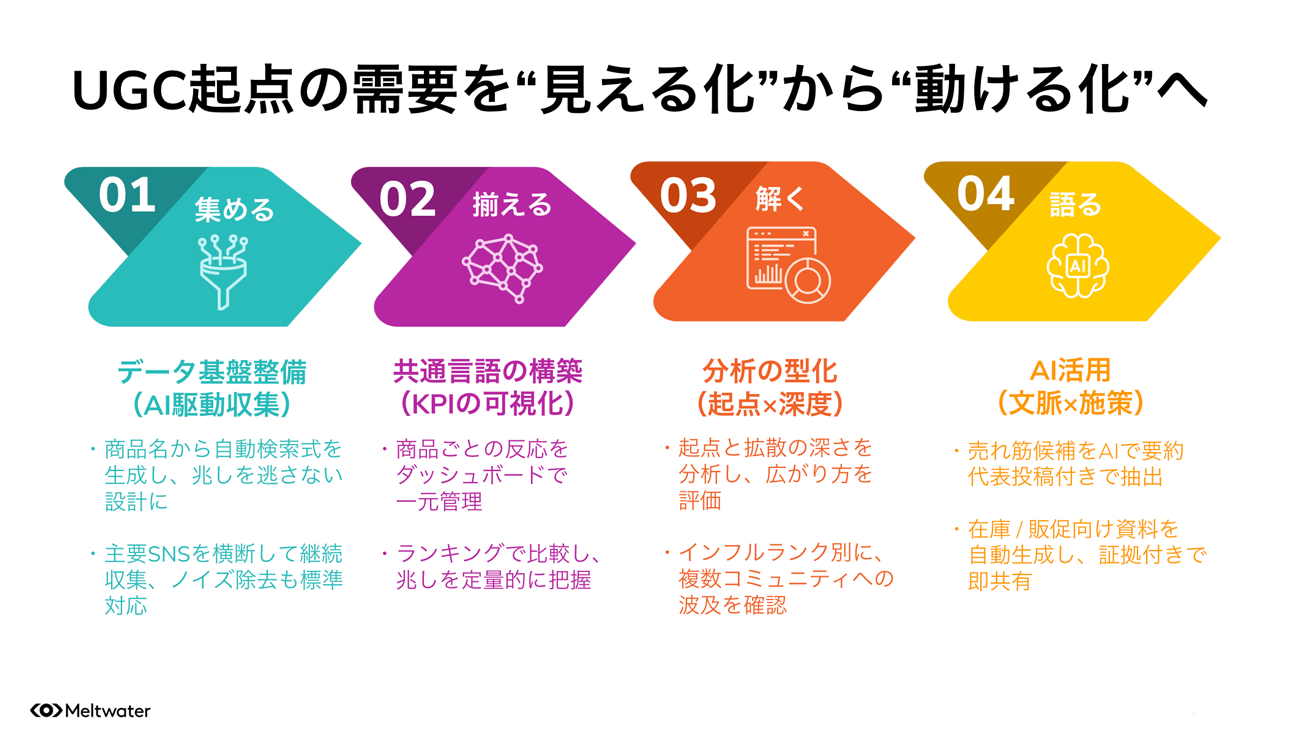

前のページで紹介した4つのステップは、ポジティブとネガティブ、どちらのSNSインパクトに対しても対応できるものだ。田中氏は、両方の事例を紹介した。

まずは、SNSデータを在庫管理に活用した化粧品会社の事例。この企業では、インフルエンサーが商品に関して投稿すると、想定需要が爆発的に増える。しかし、各店舗の在庫量をPOSデータなどに基づいて決めていたため、需要が増加しても、在庫量を増やすまでに2~3日を要し、売り切れなどの機会損失が発生していた。

その課題を解決するためには、数千もの商品が「いつ売れそうになっているか」を把握するためのデータ基盤整備が必要だ。そこで、商品名を含むSNS投稿を取りこぼさず収集し、消費者の投稿パターン分析や無関係なデータの除去などに対応した(ステップ1:集める)。

また、収集したデータをもとに、投稿数や引用リポスト数などKPIを可視化し「商品のSNS上での話題化」をリアルタイムで把握できるようにした(ステップ2:揃える)。田中氏は「このようにSNSデータと実際の売り上げデータを統合することで、“確からしさ”を担保できる」と説明する。

さらに、分析の型を作り、商品に関してインフルエンサーだけが一方的に投稿しているのではなく、一般の消費者も話題にしているかを把握。ここまで分析していくと、「この商品は本当に売れそうだ」とわかるようになったという(ステップ3:解く)。

そして最後のステップでは、商品をどのような理由で購入したか、裏付けの投稿をAIで収集・分析。実際にそれらの投稿を確認できるようにした(ステップ4:語る-AI活用)。

まさに社内の意思決定の確度を上げ、売り上げ機会の最大化につなげた事例だ。

“炎上”のリスクスコアを可視化しているエンタメ企業の例

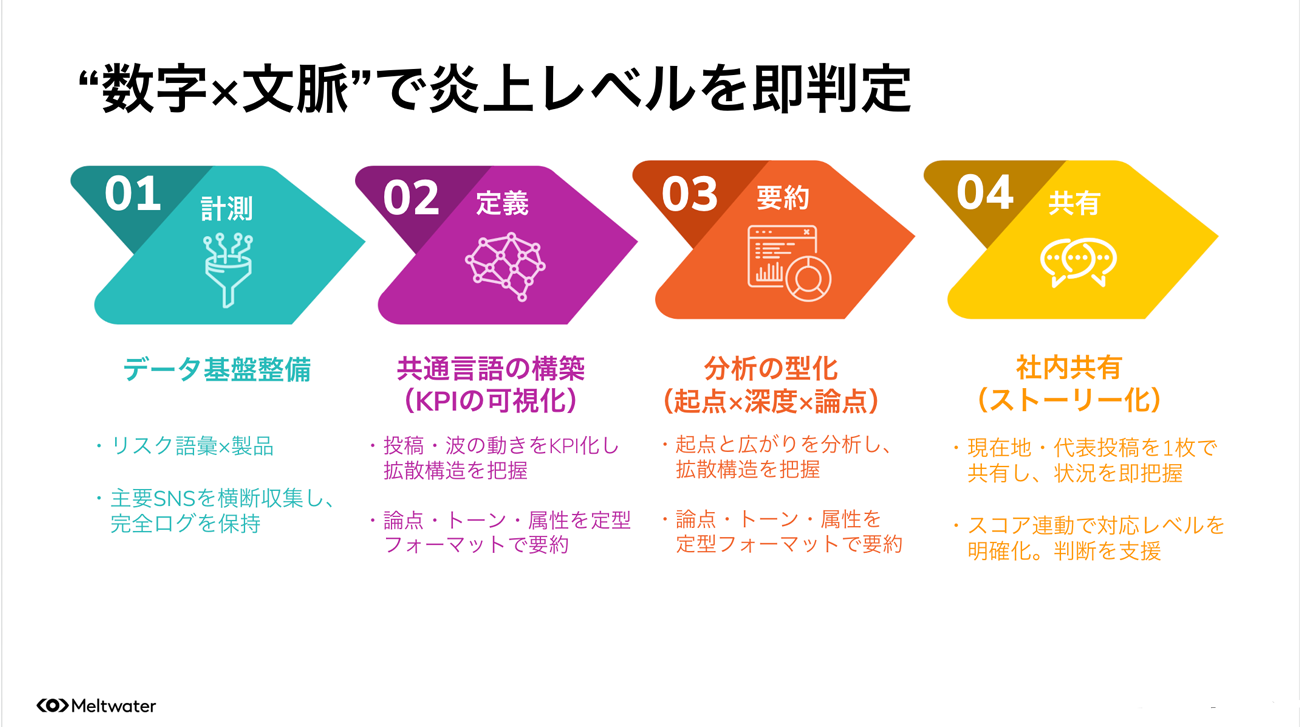

2つ目は、ネガティブインパクトを分析・評価し、信頼を守ることに活用したエンターテインメント企業の事例である。

SNSでの炎上は、商品やブランドの不買運動にまで発展するケースも珍しくない。しかし、企業のリスク関連部門からは「そういう時に何をするべきか、決められない」「状況の把握が難しい」といった課題があがるという。経営陣にリスクに関する情報提供をする際にも、評価軸が未整備であるため、どの程度のリスクがある場合に広告出稿停止や記者会見などの対応をするのか、判断できないケースも多い。

こうした課題に対し、田中氏は「属人的な環境の改善」を提案する。そのために重要なのが、リスクの数値化。炎上に関する投稿件数や投稿者数、インプレッション数などに応じてリスクスコアを設定し、“意思決定するための基準”を設けるのだ。

「炎上事象に対するリスクや危険の度合いを点数化しておけば、何点以上になったら緊急記者会見を開く、というように定量的な判断軸を設定できます」(田中氏)

この企業の場合は、製品名やブランド、通称にリスク語彙を掛け合わせてクエリを生成し、主要SNSを横断して完全ログを収集することから着手した(ステップ1:計測)。

次は、リスク評価のためのスコア制度の設計。具体的には、「投稿件数」「投稿者数」「インプレッション」など指標別にリスクの重みづけをし、リスクをスコア化するための仕組みを構築した。これにより、たとえば、スコアが70点以上なら“非常に重大”と判断しトップ声明や緊急会見を推奨、50〜69点なら広告停止や取引先調整、30〜49点なら公式リリース、29点以下なら静観というように、対応方針が明確になった(ステップ2:定義)。

さらに、現在の炎上レベルがどの程度なのかを客観的に判定できるよう、他の炎上事例と比較してリスク評価できるように。判断するためのベンチマークを設けることで、より迅速な対応が可能となる(ステップ3:要約)。

こうしてリスクスコアを把握した上で、世間の論調や拡散の状況、消費者のエンゲージメントレベル、批判者の属性などをまとめた社内報告資料をAIで自動生成し、意思決定に活用しているという(ステップ4:共有)。

SNS上の消費者の声を経営判断に活かすメソッドまとめ

最後に田中氏は、SNS上の声を経営判断に活かす上で重要なポイントを3つまとめて示した。

1.意思決定の土台となるデータ基盤の重要性:第一に全量・横断・長期で収集することが重要。その上で、重複・ボットなどを除外し、再現ログまで整え、外部シグナルを欠落なく蓄積できる基盤を整備する

2.関係者の目線を揃える「共通言語」の確立:投稿量やエンゲージの内訳など各指標を重みづけし、KPIとして数値化することで、意思決定に関わる人間の目線が揃う

3.AIによる分析結果の「ストーリー化」:分析の内容を踏まえ、「文脈の要約×実際の投稿例」をセットで自動生成、さらに関係者へ一斉配信されるような仕組みをAIで構築。これにより合意とアクションが速くなる

「このような環境を整えられれば、今回紹介した事例のような取り組みが皆さんの企業でもできるはずです」と田中氏。SNSの影響力が大きくなった今、投稿をモニタリングするだけではなく、「経営の意思決定に活用する」という意識で向き合うことが重要になっていくのだろう。

【Meltwater最新のイベント情報ご案内】

MarkeZine Day Autumn 2025にて好評だった本セッション内容を、ウェビナーにて再放送いたします。詳細はイベント情報ページにてご覧ください。