顧客育成サイクルを回しながら理解を深めるファンケル

ファンケルとGDOは顧客属性や事業内容は異なるものの、LTV向上の方法として、他事業とのクロスセル促進という同じ答えに辿り着いていた。モデレーターの髙口氏が両社の話を受け、共通点を導き出す。

続いて髙口氏は、顧客をどのように理解しているのか?と両社に問い掛ける。

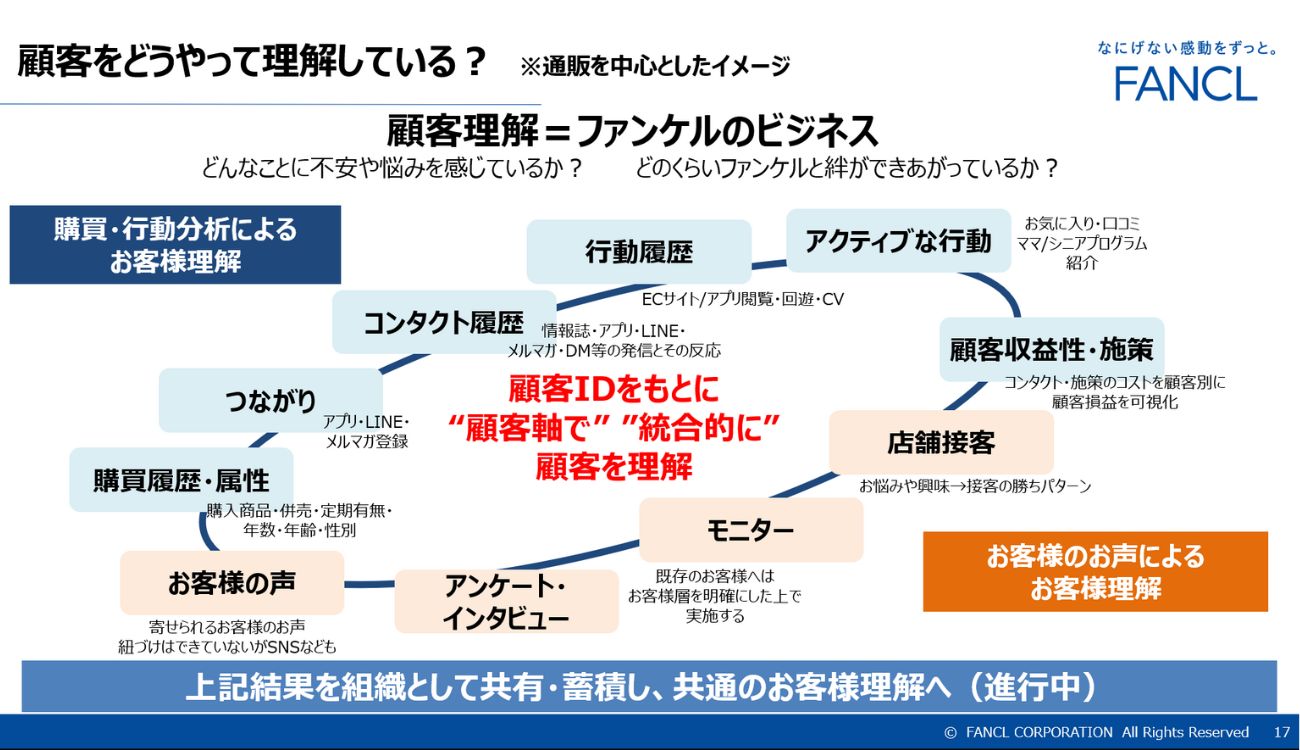

ファンケルでは数年前にITの基盤となるシステムを刷新し、ECサイトと実店舗の統合的な顧客管理を実現。購買からECサイトやアプリでの行動履歴、つながりと呼んでいるアプリやLINEなどの顧客との接点、施策における顧客収益性などのデータを管理している。それらに加えて、顧客へのアンケートやインタビューなど、定性的なデータも含めて総合的に見ている。

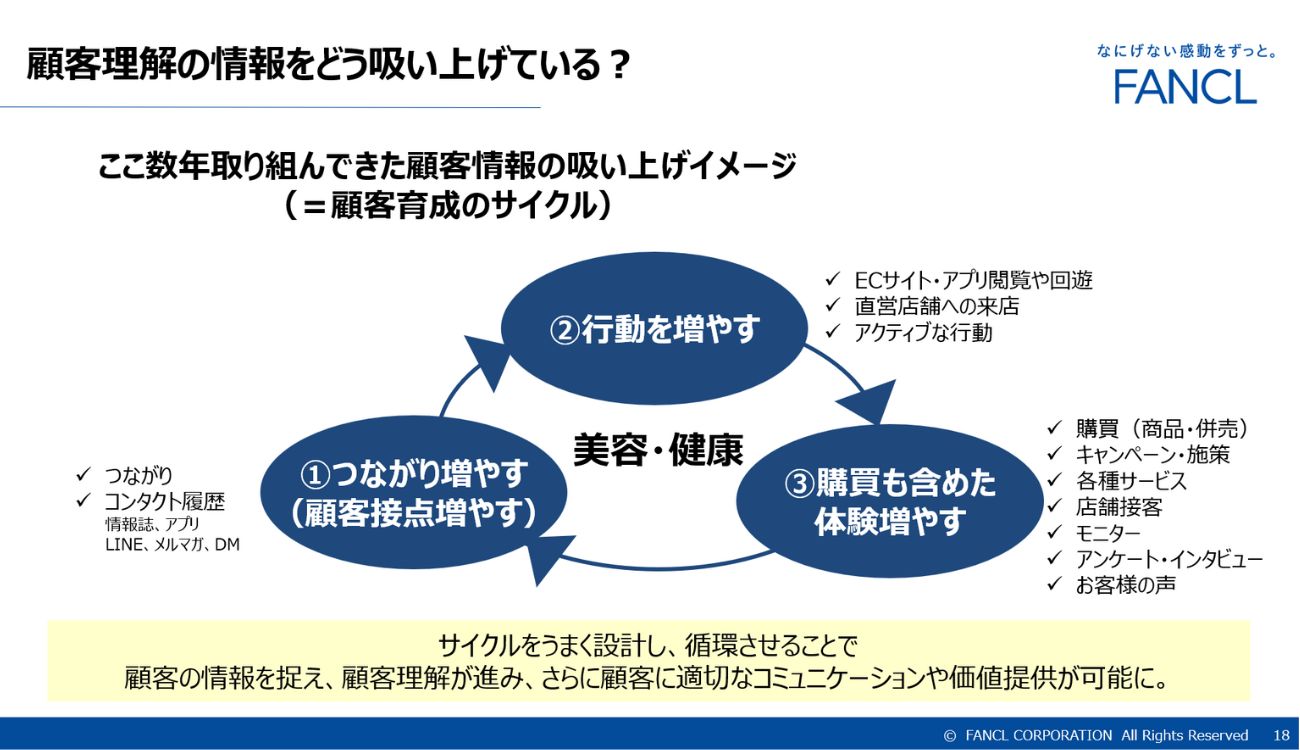

顧客理解に必要となる情報は、顧客とのつながり(接点)を増やし、行動を増やし、購買を含めた体験を増やす顧客育成サイクルから取得する。こうした考えのもと、多様なアクションや施策に取り組んでいる。

「ファンケルの理念が顧客の不の解消ですから、顧客理解はビジネスそのものでもあります。顧客育成のサイクルをうまく設計して循環させると顧客情報を捉えることができます。すると、顧客理解が進み、適切なコミュニケーションや価値提供が可能になります」(石川氏)

興味深い結果として、「実店舗のカウンセリングで顧客に趣味などプライベート情報を引き出せた場合に、商品の提案が成功する確率が高くなる」と石川氏は共有する。今後は、その接客内容や情報をECサイトでも活かせないか検討しているという。

会員システムを統合して分析可能にし、顧客理解を深めるGDO

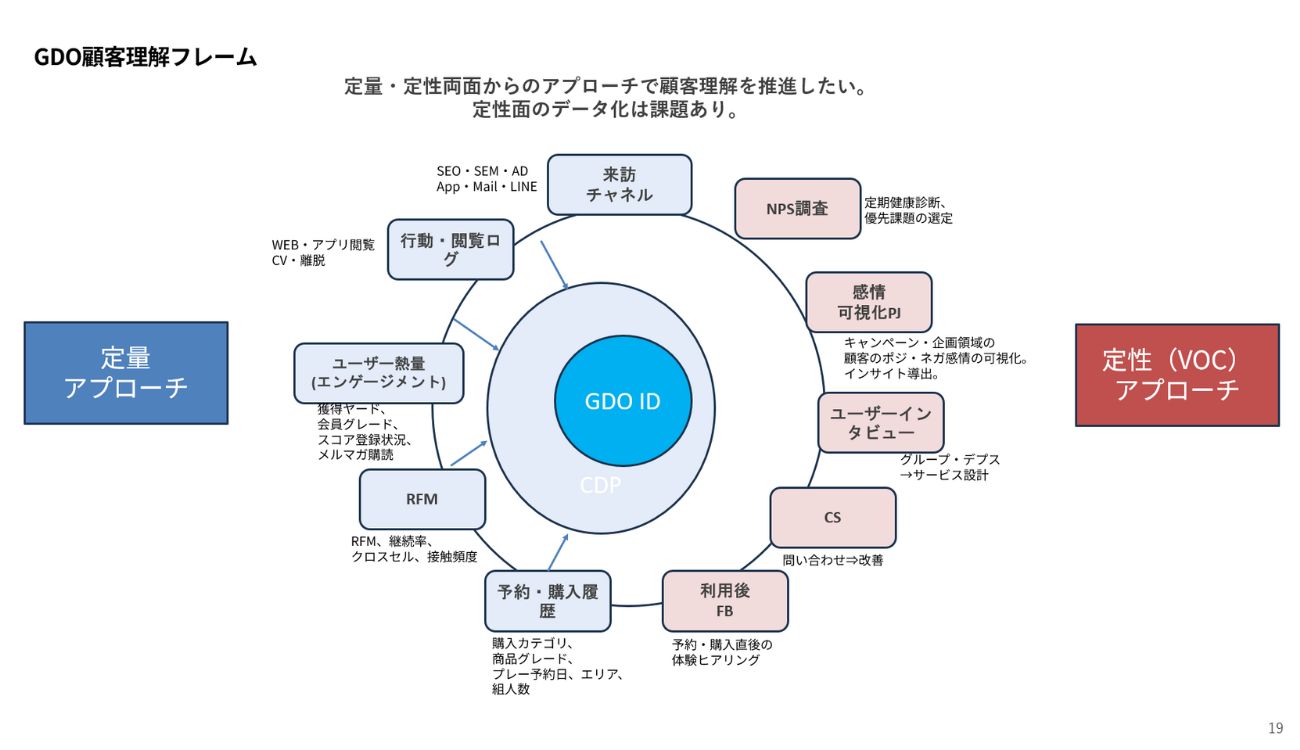

GDOの顧客理解フレームもファンケルと同様に、定量と定性の両面からアプローチをしている。定量では、オンライン上の来訪チャネルの管理、Webサイトやアプリなどの行動ログ、会員プログラムをもとにしたユーザー熱量、購入に関するRFM分析、予約・購入履歴といったデータを取得している。GDOでは事業ごとに基幹システムが分かれているものもあるが、顧客については共通のGDO IDで管理しており、CDPに格納することで、統合したデータとして扱えるようにしている。

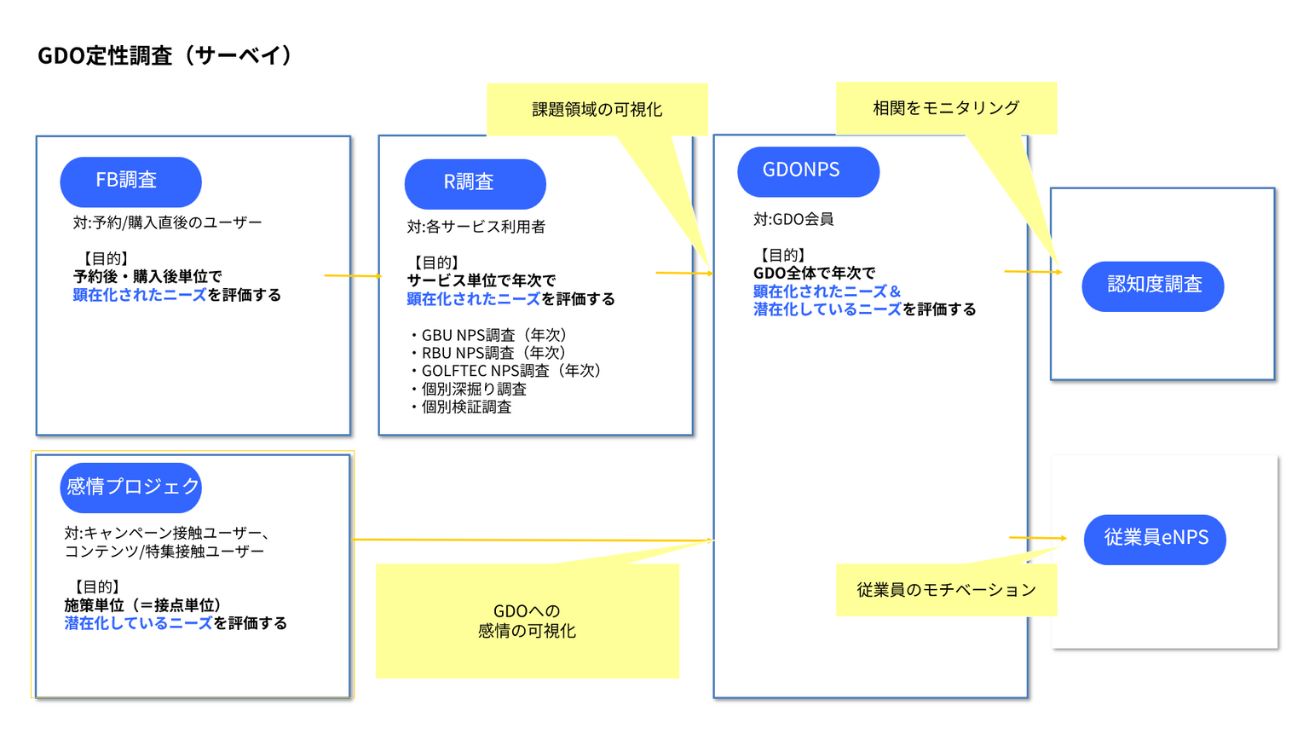

一方、定量データは購買や体験の感想などを質問するNPS調査やユーザーインタビュー、キャンペーンなどに対する顧客感情を可視化するプロジェクトが走っている。これにより顧客の感情やコンテクストをスコア化。潜在的なニーズなどを評価する仕組みを構築している。さらに、カスタマーセンターへの問い合わせ、利用後のフィードバックといった声も収集している。

「定性的な声とGDO IDの紐付けを現在進めています。今後、定性と定量の両データをさらに統合的に活用していきます」(加藤氏)