Amazon Adsを始める最初の一歩に。挑戦を後押しするリアルイベント

Amazon Adsは、Amazonのストア内に出せるスポンサー広告や、Amazon外部に出せるDSP配信、動画広告まで、広告主のニーズや目的に応じて様々な広告ソリューションを提供している。企業規模や物販の有無を問わず、あらゆる企業においてAmazonならではのファーストパーティーシグナルを活用し、認知から検討、購買までフルファネルでの広告展開が可能だ。昨今熱の高まるリテールメディア業界を牽引する存在として、意識しているマーケターも多いだろう。

そんなAmazon Adsの最新情報を提供する機会が、東京で開催されたリアルイベント「Amazon Ads Local Tokyo Business Accelerator」だ。プレゼンテーションの他に実践的なワークショップや交流会、個別相談会など、オンラインでは伝えきれない情報やメッセージを提供することで、事業者の「最初の一歩」を後押しする。

同イベントのテーマは「未知への挑戦」。今回は、主にAI活用を通じた「中小企業のこれからの挑戦」にフォーカスが当てられた。

「AIによって、広告出稿におけるプロセスは大きく効率化されています。これまで出稿に不安を感じていた中小企業のみなさまも、より手軽に、より効果的な形でAmazon Adsを導入し、売上最大化に役立てていただけたらと考えています。

本イベントで私たちが目指すのは、みなさまの『わからない』を『できそうだ』という確信に変えること。明日からの実践に活かせる具体的な知見を持ち帰っていただき、『未知への挑戦』に向けた継続的な歩みのお手伝いができたらと願っています」(伊勢谷氏)

中小企業におけるAI活用の現在地。浮き彫りとなった「認知」と「導入」のギャップ

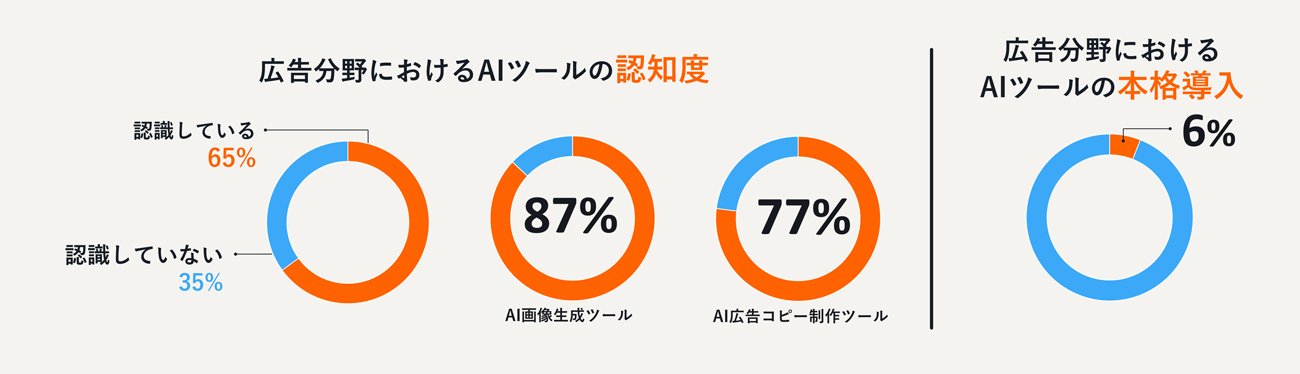

伊勢谷氏が基調講演で最初に紹介したトピックは、「日本の中小企業におけるAI活用の現状と課題」。Amazon Adsが日本の中小企業におけるBtoCマーケティング決済者300名を対象に実施したアンケート結果をもとに、AI活用の現在地と課題を紹介した。

冒頭、「ここで質問です」と会場に呼びかける伊勢谷氏。「AIに興味があり、AIに関する情報収集をしている人は?」と挙手を募ると8割ほどの手が挙がった。一方で、「実際にビジネスでAIを活用しているか」と問いかけると、挙手は5割程度まで減ってしまう。まさにこの差分がAI活用の現状と言えるだろう。Amazon Adsの調査結果でも同様の傾向が見てとれる。

「広告分野におけるAIツールの認知度」の調査では、65%が「認識している」と回答。特に、画像生成やコピー制作といった実務に直結するAIツールは認知度が高く、多くの中小企業が注目している分野であることが判明した。

一方で、「広告分野におけるAIツールの本格導入」については、「導入している」と答えた企業がわずか6%という結果に。多くの中小企業が試験導入、計画段階、もしくは具体的検討にも挙がっていない状況にとどまってしまっている。ここに、大きな「認知と導入のギャップ」が見えてくる。

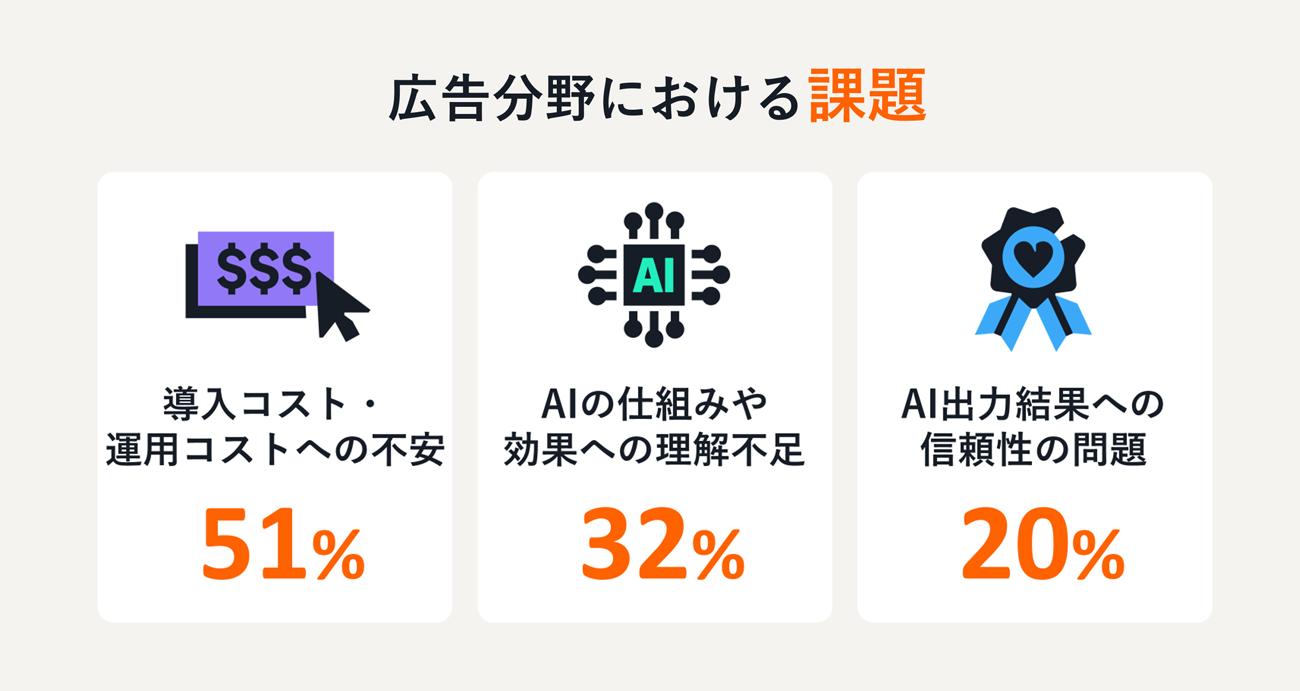

実用に向けた障壁として挙げられる課題は3つ。「導入コスト・運用コストへの不安」「AIの仕組みや効果への理解不足」「AI出力結果への信頼性の問題」だ。

中でもコスト面に関しては、半数以上の中小企業が不安に感じている。だが同時に、AIの可能性に対する期待が大きいのも事実。AIによって何ができて、どんな効果を生むのかを正しく知ることが、認知と実用のギャップを埋める第一歩となるだろう。

AIで広告予算の23%を効率化、中小企業はどこにAIを使っている?

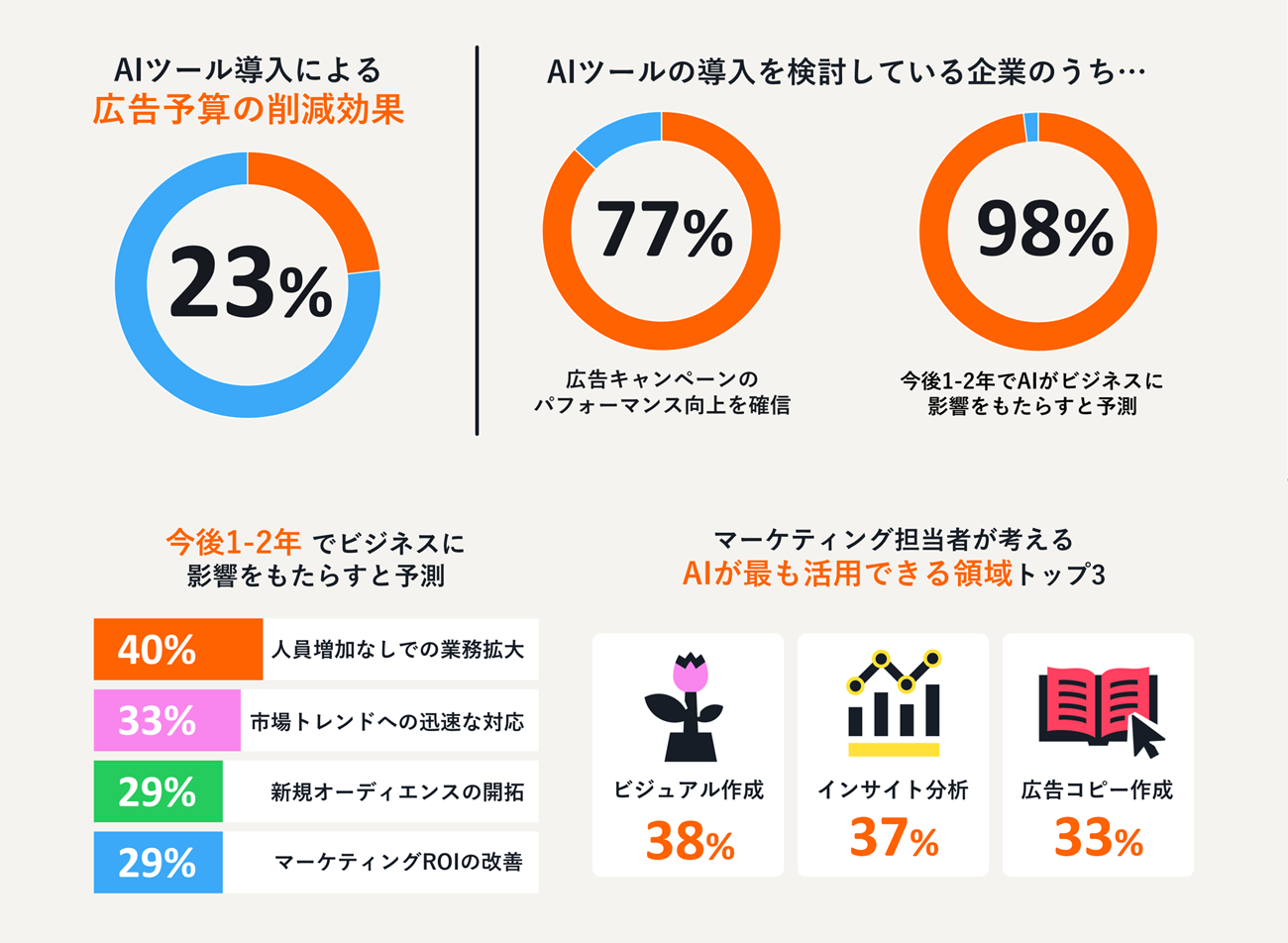

実際にAIを活用している企業では、顕著な結果が表れ始めている。伊勢谷氏は「AIがもたらす具体的な効果と可能性」について、予算削減の効果が期待できることを強調した。

調査結果によると、AIツール導入によって期待できる広告予算の削減効果は23%。月間100万円の広告予算であれば、23万円の効率化が見込める計算となる。なお、この数値にはクリエイティブ制作費や人件費も加味されている。

また、AIツール導入効果は単なるコストカットにとどまらない。実際にAIツールを導入・検討している企業の77%は「広告キャンペーンのパフォーマンスの向上を確信」し、98%が「今後1~2年でAIがビジネスに影響をもたらす」と予測。「予算を削減しながら広告パフォーマンスを向上させる」という事業者にとって理想的な状況が、既に現実になりつつある。AIは一時的なトレンドではなく、ビジネスの成長に欠かせない重要なツールとして存在感を強めていると言えるだろう。

では、具体的にどの領域で効果が期待されているのか。調査では、「ビジュアル作成」「インサイト分析」「広告コピー作成」が上位に挙げられた。これまで外注や多大な工数を要していた領域をAIが支援することで、少人数のチームでも高品質なアウトプットが期待できる。

人員増加なしでの業務拡大、市場トレンドへの迅速な対応、新規オーディエンスの開拓、マーケティングROIの改善など、AI活用によって広がる可能性は大きい。伊勢谷氏は「23%の効率化で何ができるのか、考えるきっかけになれば」と中小企業のチャレンジを後押しした。

Amazon Adsが提供する先進的なAIソリューション

中小企業がAI活用に踏み出すために、Amazon Adsは先進の広告テクノロジーを「わかりやすく」「使いやすく」「効果的に」提供することを掲げている。伊勢谷氏は最後のトピック「Amazon Adsの具体的なソリューション」として、3つの取り組みを紹介した。

1つ目の取り組みは「AIを活用した広告運用の効率化」。「すぐに始められる」「効果が実感できる」をコンセプトに、生成AIを活用して画像や動画の広告クリエイティブを作成するソリューションや、オーディエンス分析の精度を高める機械学習モデルを展開している。

一例として紹介されたのが「AI動画ジェネレーター」だ。米国では2025年6月より展開され、日本でも今後提供される予定の同ソリューションは、シンプルな操作で6分以内に6種類の動画を自動生成することができる。

「Amazon Adsのソリューションを活用すれば商品画像の静止画を使って簡単に出稿することが可能です。ただ、動画広告の有用性が年々高まっている中、中小企業のみなさまからも『広告で動画を使ってみたい』というお声をいただいています。AIを活用することで、専門知識を持たない事業者様でも簡単に動画を制作できるようになることは明らかなメリット。中小企業におけるマーケティングの選択肢を大きく広げるでしょう」(伊勢谷氏)

さらにAmazon Adsは2025年9月 、Amazon DSPにおけるNetflixとのパートナーシップを発表したばかり。広告主はAmazon DSPを通じてNetflixのプレミアム広告の在庫へのアクセス、広告配信が可能となる。Amazon Adsにおける動画広告の動向は今後も注目だ。

2つ目の取り組みは「分析基盤の革新」。これまでは一部の広告主のみが使えた「Amazon Marketing Cloud(通称:AMC)」という分析ツールが、スポンサー広告を利用している全ての広告主に解放された。もちろん、AMCの中にはAIが基盤として組み込まれており、広告主は特別な知識がなくても、AIのメリットを享受することができる。

AMCでは数クリックの操作で簡単に、コンバージョンまでの経路分析や時間分析など、精密なインサイトを得ることが可能。たとえば、「どの順番でどの広告に触れてコンバージョンしたのか」「コンバージョンまでに何日かかったのか」というカスタマージャーニーを明らかにすることができる。

「Amazonならではの『商品への興味関心』や『購買』 にフォーカスした分析結果を参考に、広告の組み合わせやタイミングなどのプランニングで有効活用してもらえたら」と伊勢谷氏は促した。

Canvaとのコラボレーションで、広告制作がより簡単に

Amazon Adsが進める3つ目の取り組みが、「広告テンプレートの提供」だ。その一環でCanva(キャンバ)とコラボレーションしている。Canvaとは、デザインやコーディングの知識がなくても、クラウド上で簡単にバナーや動画を作成できるデザインプラットフォーム。活用したことのあるマーケターも多いだろう。

両者のコラボレーションでは、Canva上でAmazon Adsに最適化されたテンプレートを提供。作成したクリエイティブをそのまま広告として配信できるシームレスな連携を実現している。これによりクリエイティブ制作のワークフローは大幅に簡素化される。また、訴求力の高いテンプレートを活用できることや、作成したクリエイティブがAmazon Adsの広告ポリシーに準拠しているかどうかをCanva上で迅速にチェックできることも、事業者にとって大きなメリットとなる。

ここまで紹介した3つの取り組みに共通する価値は、「時間の創出」だと伊勢谷氏は語る。

「みなさんはAIによって節約できた時間をどう使いたいですか。チームメンバーと活発に議論するもよし、新しいスキルを習得するもよし。きっとビジネスをより創造的、戦略的に展開させる時間になるはずです。AIで創出された時間と余力の活用は、みなさまのビジネスの未来を左右する重要なキーとなっていくでしょう」(伊勢谷氏)

AI活用は決して特別なものではない。どのような企業も最初は戸惑いながら導入し、活用する中で確かな手応えを掴んでいくものだ。時間やリソースが限られる中小企業こそ、積極的に「未知への挑戦」に挑む価値があるかもしれない。

伊勢谷氏の基調講演が終わると、続けてCanvaを活用したクリエイティブ制作の実演セッションが行われた。登壇したのはAmazon Adsが手掛けるプロジェクト、Rising Starsにも出演した、京でんの代表取締役 竜田昌雄氏、そして同じくRising Starsのスピンオフシリーズ「ライジングスターズゼミ」に出演しているお笑いコンビ「ミキ」の2人だ。次の記事では、その模様を紹介する。

Rising Stars(ライジングスターズ)とは

Rising Starsは、Amazonで出品・販売を行う中小規模の販売事業者様の成長に寄り添うAmazon Adsの取り組み。Rising Starsという名称には、Amazonの広告活用を通じて"業界のスター"へと飛躍する販売事業者様への想いが込められています。

広告活用における成功の軌跡はもとより、日々の試行錯誤や直面する課題に向き合い、それらを乗り越えていく販売事業者様の等身大の姿を、ドキュメンタリー形式で紡いでいます。Rising Starsの視聴はAmazon Ads Japanの公式YouTubeチャンネルから。