DUAL AISAS Modelを下地にしたプロジェクトの全貌

有園:『#モデる』はテレビ番組ですが、ウェブサイトやSNSと連携したプロジェクト設計になっています。それらをどう有機的に組み合わせて、コンテンツにしていくのか。その全体像をコメ兵の藤原さんからお話しいただけますか。

藤原:今回の施策の主なターゲットは20代後半の女性なので、コミュニケーション設計にスマートフォンは欠かせません。プロジェクト全体としては、テレビで番組を見てもらい、その後興味をもってプロジェクトサイト「Web #モデる」に訪れてもらったり、ソーシャルで参加してもらう。番組の世界観を視聴者の方たちと共有しながら、プロジェクト全体を進めていきます。

同時に「Web #モデる」では、Fyuseというスマートフォンで3D画像が撮れる空間撮影アプリを利用して、テレビで見たコーディネートが360度立体的に見れるようにしています。ファッションは、正面からだけじゃなくて、横や後ろからもよく見たいと思う人は少なくありません。テレビでは平面でしか見れないものを、ウェブで立体的に見ることができる面白い仕組みも用意しています。

有園:ちなみにプロジェクト全体において、特にウェブサイトが絡んでくるということで、KPIの設定についてはどのようにお考えですか。

藤原:今回のプロジェクトの大きな目的は関東におけるリーチと認知度の向上ですが、ウェブサイトにおいてはユニークユーザー数を重視しています。ただし最終的には、店舗への来店や買い取りへとつなげていきたい。

有園:ウェブサイトのユニークユーザーですか。

藤原:そうです。これまで様々な施策をやってきましたが、ソーシャルだけ、ECサイトだけ、広告だけでは目的は解決できないんですね。やはり人間は、ウェブだけを見てるわけでもないし、スマートフォンだけをずっと眺めてるわけでもありません。いろんなところに接点を持ちながら、ブランドと接触してもらうことによって、私たちの会社の価値や思い、どんな会社なのかを理解してもらうことが重要です。だからまずはどれだけ新しい人がサイトに訪れてくれたかをKPIにしています。

これに関しては、プロジェクトを回していきながら、最終的にビジネスにどう繋がってくるかをもちろん検証していきます。ウェブサイトの中でも、クーポンを発行したり、滞在時間が長くなるように適切なコンテンツを見やすいようにしたり、PDCAを回していきます。

有園:例えばユニークユーザー数が想定値に足りない場合に広告を打ったり、あるいはウェブサイトにリターゲティングのタグを入れてPDCAを回せる仕組みになっていたりするのでしょうか。

藤原:はい。入れてますね。ウェブサイトで得たデータを活用して、来訪後のコミュニケーション施策も図っていきます。

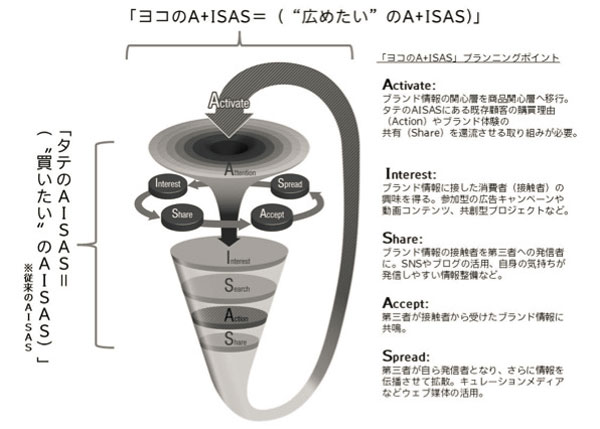

有園:なるほど。そうすると少し手前味噌なのですが、プロジェクト全体の背景にはアタラと電通で提唱してる「Dual AISAS Model(R)」があります。(関連ニュースはこちら)

有園:今回のプロジェクトにおいては、InstagramなどのSNSでの写真の投稿を「Activate(起動・活性化)」として、SNS連動番組およびCMを「Attention(注意喚起)」と位置付ける。そしてSNSの投稿がヨコの「A+ISAS」の情報の拡散を引き起こすように設計しています。

また、CM素材として投稿写真を活用することで、消費者とブランドのエンゲージメントを強くする。さらにCMで訴求されるブランド名の認知やサービスの理解への導線を設けて、Attention「注意喚起」→Interest「(商品への)興味関心」→Search「検索」→Action「購買」→Share「(ブランド体験の)共有」という流れを引き起こしていきます。

SNSで拡散されたコンテンツをきっかけにテレビ番組やコメ兵の存在を知る人や、そのまま検索してウェブサイトに来る人もいるかもしれない。ウェブサイトにはECサイトへの導線があって、ECサイトに流入した方に店頭で使えるクーポンを出せば、店頭に行くきっかけになるかもしれない。かつて「続きはウェブで」という流れがありましたが、これからは「続きは店頭で」といった流れが作れるかもしれない。このようにアイサスが継続していくのです。実際、これまでにも横のA+ISASと縦のAISASの流れがうまく機能して、実際に他社の成功事例もあります。