プラットフォームの特性に合わせた動画に

――プラットフォームごとに最適な動画クリエイティブというものはありますか。

須藤:それぞれの仕様やユーザーの属性など、特性に沿った動画を作ることも大切ですね。Facebook広告の場合は、文字情報は面積が画面の20%以内というルールがあるのですが、文字をアニメーションさせることで多くの情報量を盛り込むことができます。

Instagramは画面切り替えなどのエフェクト機能を活用して惹きつけるという手法が有効です。静止画を用いたスライド的な動画でも、切り替えが気持ち良いとパフォーマンスが上がります。BULK HOMMEのInstagramストーリーズ広告では、静止画を素材にエフェクト機能を多用しました。

須藤:Twitterはタイムライン上で他のコンテンツと差別化するため、先述した細かいカット割や結論を先に持ってくるという方法がより重要になってきます。

YouTubeの場合は、スキップ可能なものもあるので最初の惹きつけが重要となり、冒頭0.5秒が勝負です。また、かなりストーリー性が重視されるメディアでもあります。

――実際に利用されているのは、どのプラットフォームが多いですか。

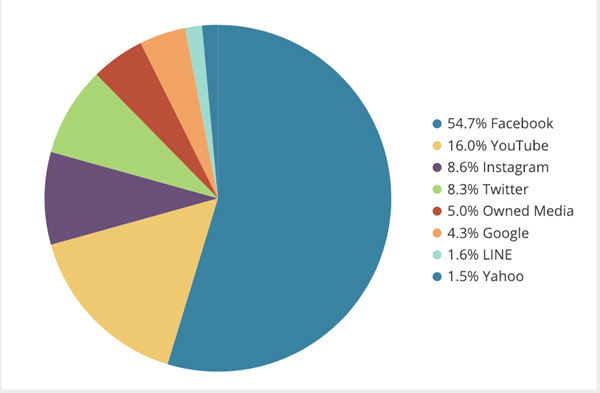

須藤:昨年の弊社実績では、Facebookが54.7%と一番多く、ついでYouTubeが16%、Instagramが8.6%、Twitterが8.3%となっています。動画広告では、この4つが多く使われていますね。ちなみに動画の長さは15秒が8割近くを占め、これは各メディアの仕様の中で共通して使いやすい秒数となります。

動画広告はどう進化していくのか

――2019年から次世代通信方式「5G」がプレサービス提供されるようになりますが、それにより動画視聴や動画広告はどう変化していくとお考えでしょうか。

須藤:私の予想では、短尺の動画はこれまで通り多く利用され続けつつも、長尺の動画も多く利用されるようになり、それぞれの役割が分散し、ポートフォリオを組んでいく必要があると思っています。たとえば人気YouTuberと組んだ企画やドラマや映画などもやりやすくなりますよね。しかし、多くの獲得型の動画広告では、長尺のものを作ってもなかなか見てもらえないので、短い尺でシンプルに伝えることが重要なことは変わりません。

最近Yahoo! JAPANの検索結果では、サムネイルにオンマウスすると動画が再生されるようになっています。読み込みスピードが速くなっていくと、日常的に使っているコンテンツそのものが動く動画になっていくことが増えていくのではないかと思っています。たとえば求人広告やヘアカタログなど。本来動画で見せたほうが伝わりやすいものは、当たり前のように動画化されていくでしょう。動画広告を目立たせるのはさらに大変になりますが、そういう状況になるという前提に立ってビジネスを考えていったほうがいいかなと考えています。