インタラクティブに企業は何を求める?

――「今も昔も文脈と情報の受け取り方を考えるのは変わっていない」とのことでしたが、その2つを思考する上で大事にしていることはありますか。

原:ヒト・モノ・コトをつなげてコミュニケーションをデザインすることが、インタラクティブクリエイティブを企画する上では重要だと考えています。まず何と何をつなげるのか、ヒトとヒトなのか、モノとヒトなのか……と組み合わせをイメージすることが求められます。

そして、イメージした仕組みの中にクリエイティブを置くことで、文脈と情報の受け取り方が見えてくる。そして、コミュニケーションは行き来していくものなので、そのデザインを試行錯誤するところが、インタラクティブクリエイティブの難しいところでもあり楽しいところでもあります。さらに、IoTなどが登場したことで、つなげ方の選択肢は多様に広がっています。我々の場合は、そこのデータがやり取りできる環境のデザインも行っています。

馬場:文脈に関しては、完全に新しいものを作るのではなく既存のもの同士を結び付けて、人に共感してもらえるアイデアを考えるようにしています。基本は、人が元々持っているような感覚や習慣などに対し、クリエイティブを通じて新しい考え方に気づいてもらえるよう企画を練っています。

――直近広告主から、どのようなインタラクティブクリエイティブに関するオーダーが多いですか?

馬場:昔に比べて、とにかく派手で目立つ打ち上げ花火的なオーダーは減ってきています。それよりも、ブランドのこれからの姿を作っていくためにインタラクティブクリエイティブを用いたいという要望が増えています。

そういったオーダーが来る背景には、既存のブランディング手法の延長線上に答えが見つからず、正解がわからない時代に突入している点があります。そのため、僕らみたいなニュートラルに発想する会社への相談が来るのだろうと思っています。

インタラクティブクリエイティブで重要なのは、仕組み自体のおもしろさではなく、その仕組みでお客様にどのような気持ちを持ってもらうかです。技術だけが先行したものでも、瞬間的にリーチを取ることはできるかもしれません。ただ、その先の売上やブランドイメージの醸成といった、ビジネス上の成果には結び付かないと思います。

原:ブランドを好きになってもらうためにどうすべきか、真正面から向き合う流れができていますね。また、これまでのインタラクティブクリエイティブは世に出すことを前提に進んでいましたが、プロトタイプを作ってテストをするケースが増えています。

もしくは、完全に技術屋として入り、こういう企画を実現したいという相談に合った技術を提供することもあります。現在もらう依頼の多くはこの2パターンに分けることができます。

流星観測システムと習慣の掛け合わせで新たな価値を

――最近成功したインタラクティブクリエイティブについて、教えてください。

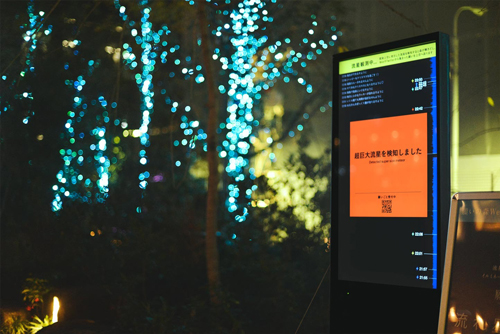

馬場:数年にわたって、弊社が開発した「MeteorBroadcaster(メテオブロードキャスター)」というリアルタイム流星観測システムを活用した企画を行っています。その最初となるのが、2016年の冬に日本橋の福徳の森で開催したイルミネーションイベント「NIHONBASHI-願いの森」です。

同イベントでは、日本の上空に流れ星が降ると「MeteorBroadcaster」が検知し、イルミネーションが光るという仕組みを用意しました。さらに、流れ星を待っている間にスマホで願いごとを投稿しておくと、星が降ったときに、みんなの願いが空に昇っていく様子が見えるビジョンを設置しました。

「流れ星が流れている間に願いごとを3回唱えると叶う」という言い伝えがありますが、そうした気持ちをイルミネーションの空間で表現しました。

「MeteorBroadcaster」を作ったきっかけは、弊社の流星マニアのエンジニアが「流星を検知したい」と言ったことからでした。これをただのシステムとして捉えるとクリエイティブとの接点を見出しづらいですが、「星に願いごとをする」習慣が世界各国にあることや、人は普遍的に願うものであることを考えると、すごいポテンシャルを持っていることがわかります。

原:BSジャパン(現・BSテレビ東京)にて放送された「流星放送局」という番組でもこのシステムを活用しました。番組では、星をテーマにした楽曲が歌われるライブやショートドラマを放送したのですが、その間にも視聴者から寄せられた願いごとがテレビ画面上を流れるという映像体験を提供しました。これも先ほどの仕組みをテレビ番組に置き換えて提供したのです。

馬場:2017年には、ネスレ日本さんと受験シーズンに合わせたキャンペーンで、この技術を使ったIoTサービス「ホシガケ」を開始しました。行うアクションは他と同じなのですが、受験を控えた友人や家族に向けて願掛けや応援メッセージを送る内容となっています。

システムは同じでも文脈が変わるとユーザーの込める願いの質も変わります。合格した後にお礼が送られることもあったそうです。

原:キットカットが合格させたわけではないけど、その人の大きな人生のイベントの一部にキットカットが触れていて、ありがとうと思えるぐらいブランドと一緒の時間を共有していたのは、ブランドにとって非常に大きな資産。そういうことをデザインしていけるかどうかは非常に大きいと思います。