自社のミッションを踏まえて「顧客」を定義する

先に少し補足しておくと、顧客の定義はともかく、100%シェア獲得時の顧客は“何人”なのかを把握するという発想自体、あまりなじみがないかもしれません。私の経験上では「顧客」を属性や価値観軸などで把握しているだけでは不十分で、その人数まで把握していることが重要です。それがターゲット母数であり、自社が100%シェアを獲得するというビジネスゴールを達成したときの理論上の顧客数です。

もちろん正確な人数を得るのは難しいでしょうが、総務省の人口推計※を使えば、たとえば「国内20〜40代女性」の人数は把握できます。その上で条件があるなら、一般的なアンケート調査を取って「顧客」の出現率を確認し、それを人口推計に掛け算すれば「自分が狙っている市場に何人いるのか」、つまりターゲット母数を推定できます。

では改めて、冒頭の「自社の顧客を定義できていない」という課題に立ち返ってみます。前述のように、顧客とは、自社のミッションととても密接です。たとえば自社が医療業界で、ミッションが「テクノロジーの力で目の不自由な人に貢献したい」という場合、顧客はおのずと「目に何らかの問題を抱えている人」と決まってきます。

ただ、こんなにわかりやすい例は稀です。往々にして企業のミッションは大きな概念を提示しがちなので、なかなか顧客の定義に直結しづらいと思います。そこで、ここではミッションを踏まえて、顧客の定義をいったん“決める”ことが大事になります。

20〜40代女性向けの化粧品で、この年代の方には広くあまねく使ってほしい、誰にでも合う汎用性が提供価値だというなら、20〜40代女性の全数がターゲット母数になります。逆に年齢ではなく、忙しく働く中でも肌に手をかけたい、効率的にきれいになりたい女性に価値を提供するというなら、たとえば10〜60代女性を対象にしたアンケートで、たとえば「肌のケアは毎日欠かせない」と考えている像に合致する人を抽出し、その出現率を人口推計に掛け算すれば、ターゲット母数を算出できます。

ターゲット顧客の定義は、「誰にどのような価値を提供したいのか」という意志の問題なので、一度決めたら変えられないものではありません(走らせている施策との整合性をとる必要はありますが)。一度調査をしてみて、若年向けのつもりが実際の購買顧客は意外と中高年が多かったなら、次からその方々をターゲットに入れるのか、それとも引き続き同じ戦略でいくのか、引き続き同じ戦略でいくのなら、なぜ、ズレが起こっているのかを検討・議論すればいいのです。

※総務省の人口推計は月単位、また年単位で公表されています。

1,000人に売れる可能性があるのに50人だけを追っている

私も通販商材の経験があるので、いわゆるCRMツールなどを導入し、購買経験のある既存顧客に対してクロスセルやアップセルをかけたり、一度接触した人をリターゲティングで追ったりすると目に見えて効果があるのはわかります。ですが、こういった既存顧客にフォーカスしたCRMには、大きく2つの問題点があります。

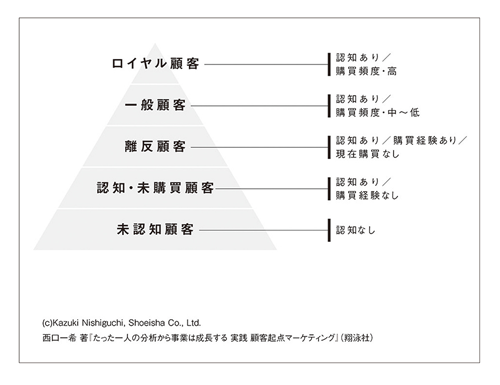

まず、既存顧客やアクセスがあった人は、本当に自社が価値を提供できる人たちの、ごく一部でしかないという点です。図表1に、ターゲット顧客をステータスに応じて5つに分解した「顧客ピラミッド」を提示しました。

(タップで拡大)

これは私が顧客起点マーケティングで活用している基礎的なフレームワークで、先ほど算出したターゲット母数全体に対して改めて「知っているか(認知)、買ったことがあるか(購買経験)、どのくらいの頻度で買っているか(頻度)」の3つを質問するだけで分類できます。

ロイヤル顧客、一般顧客、離反顧客を分類する頻度については、たとえば年4回以上買う人をロイヤル、1〜3回を一般、今は買っていない人を離反、などとあらかじめ決めておきます。

この三角形全体が、ターゲット母数です。それが1,000人だとすると、それだけ自社が価値を提供できるポテンシャルがあるにもかかわらず、上位2層のたった50人ほどしか追いかけていないケースが非常に多く見られます。そうすると、いずれ効果が頭打ちになりますし、950人もの市場開拓の可能性を捨ててしまうことにもなります。さらに、離反した人を捕捉することもできません。これが、未来の顧客まで含めて考えることが欠かせない理由です。

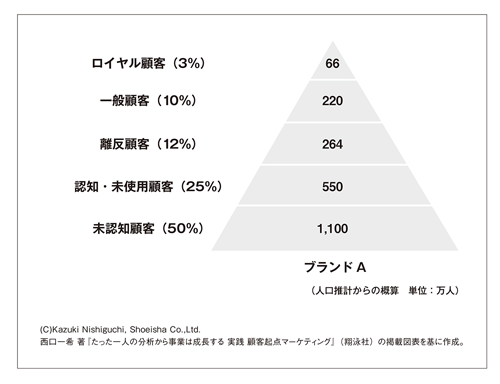

顧客ピラミッドは、その各層も、調査での出現率と人口推計を掛け合わせて推定人数を出すことができます(図表2)。

(タップで拡大)

この図では、マーケティングの目標は下層からより上の層へ移行してもらうこと、具体的には上層の数字をより大きくしていくことだと捉えられ、その成果を可視化できます。

ちなみに、下層のまだ接点がない人たちは新規獲得系のチームが追っているという場合は、ぜひそのチームと合同でこのフレームワークを試してみてください。企業目線ではない、顧客の側から見て一貫した関係構築ができるようになると思います。

一定の割合で消えるロイヤル顧客をどう捉えるか

既存顧客だけを追うCRMのもうひとつの問題点は、購買額や頻度でロイヤル顧客を定義した場合、そこには離反寸前の人も一定数含まれてしまうことです。通販やCRM業務に携わったことのある人なら皆が感じていると思いますが、ロイヤル顧客と思われる人は一定の割合で、定期的に消えていきます。そもそも“ロイヤル”な人に対しては離反の可能性を考慮しないマーケティング施策を打つことが多いので、その点でかなりのロスを発生させてしまっています。

この構造は、意外とシンプルです。ロイヤル顧客と思っている人の中に実は「次も買う」意志のある人とそうでない人の2種類がいて、後者は離反していくのです。たとえばクロスセルなどのプッシュをされ過ぎて嫌気が差す、引っ越しや子どもの誕生などライフスタイルの変化によって買わなくなる、買えなくなるなどが理由です。恐ろしいことに、平均してどのカテゴリーでも、ロイヤル顧客と思っていた人の半分くらいは次回購買に自社を選んでくれません。

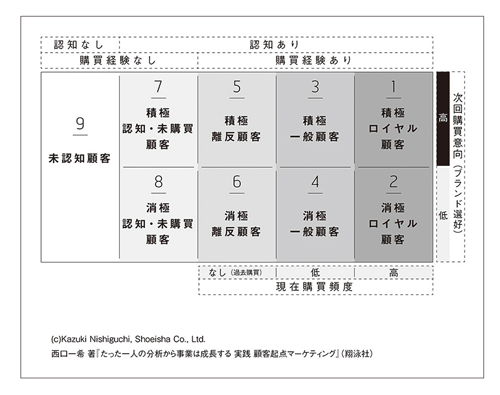

この2種類をどうにか区別して捉えて分析したい、という思いがずっとあって、試行錯誤の上にたどり着いたのが「9セグマップ」でした(図表3)。

(タップで拡大)

一見複雑ですが、要は顧客ピラミッドのロイヤルから認知未購買の4層を、「次に買うかどうか」という質問でさらに2つに分けているだけです。この軸を「ブランド選好」と表しており、ブランド選好がある人を「積極」、ない人を「消極」としています(未認知顧客はそもそもブランドを知らないため、次に買うかの質問が成立しないので、分けられません)。

たとえば、前述の急に消えるロイヤル顧客は、この図でいうと「2」のセグメントにあたります。1と2を分けて捉えて、その違いを分析すれば、2の顧客に対して離反防止のマーケティング施策を打つことができます。9セグマップも実際には図表2同様、各セグメントの推定人数を算出し、それらが上方向または右方向に動いたかどうかで施策の効果測定をしていくので、売上に直結する「次回購買意向」を加味したマーケティングを実現できます。