「新しい知識を増やしているか」自問すべき

――日々のマーケティング上の意思決定を助けてくれる知見として、脳科学に関心をもつ経営層やマーケターも増えているのではないかと思います。

茨木:そうですね。世界的には、脳科学や神経科学をカリキュラムとして扱うビジネススクールが、2014年の時点で30ヵ所あることがわかっています。欧米を中心に、経営者やマーケターが学ぶべきものという認識が広まっていますね。日本では残念ながら、まだ大きな動きは見られないのですが……。

そもそも最初のブームが起きた背景には、マーケティングが科学から距離があった世界のわりに市場が大きく、また、お金が余っていて新しいことにチャレンジする余裕があったからだと思います。そこで「脳を可視化することで、主観以上の無意識のなにかがわかるのではないか」と注目されるようになり、投資が進みました。

それから10年以上が経ちましたが、ニューロテクノロジーの実用化においては、まだまだ課題があると思っています。マーケティング領域における活用をみていると、脳を見ることが新しい知識を増やすことにつながっていないものが多いと思うことがあります。

――新しい知識とは、どのような意味でしょうか。

茨木:たとえば「その商品が好きか嫌いか」を知りたい場合には、被験者に商品を強制的に選ばせる状況を作り、その行動を見ることのほうが、「好きに関連した脳波が出ていました」などという怪しい情報をとるよりも、機能的に意義のある指標だと言えます。わざわざ脳を計測してみても、その結果は新しい知識とは言えず、証拠をひとつ増やしたに過ぎません。

現状の脳計測コストはアンケートなどに比べるとかなり高く、たとえばfMRIを使うと計測費用だけで1人あたり数十万円かかります。ニューロテクノロジーが活用される機会はゆるやかに増えていますが、そこから得られる情報は本当に脳を見なければわからないことなのか、その情報を得ることでPDCAを回せるのか、はたまたビジネスの課題解決につながるのかといった根本をよく考える必要があります。これを見誤ったまま進んでも、「おもしろそうだから一回試した。でも、なにもわからなかったから、脳科学は役に立たない」といった結論に陥ってしまうのではないでしょうか。

クリエイティブを改善・最適化する手段に

――では、ニューロテクノロジ-の活用が新しい知識に結び付いている領域はあるのでしょうか。

茨木:ひとつは、クリエイティブ・マーケティングコミュニケーションの最適化です。どんなコミュニケーションをしたら目的とする行動を起こしてくれるのかを知りたい場合、脳を計測することで多くの情報を得ることができます。

動画や静止画など広告のクリエイティブを脳計測装置内でインプットし、脳内ではそれがどう表現されているのかを可視化します。そうして定量化した情報を、目的とする指標(たとえばクリック率や購買率)と結び付けて予測する式を作ることができれば、どんなクリエイティブが視聴者の行動をより確実に促せるのかがわかるはずです。

――実際にクリエイティブの最適化に活用されている事例もあるのでしょうか。

茨木:はい。以前はできあがった広告クリエイティブの効果を「予測・評価」するステージがニューロテクノロジーの主要な応用先でしたが、近年はクリエイティブの改善・処方技術としての役割も果たすようになっています。

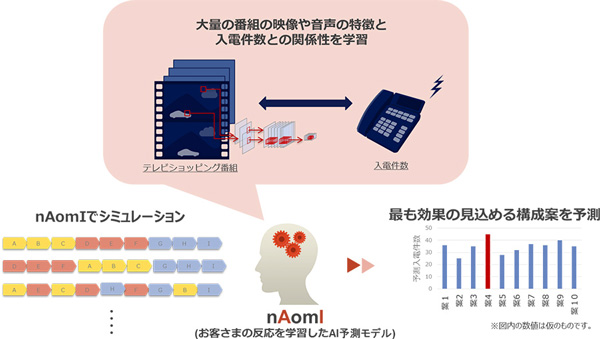

キューサイさんと弊社のグループで共同で行ったプロジェクトでは、脳科学の知見とAIを組み合わせ、最も効果を見込めるテレビショッピングの番組内容を予測させる実験を行いました。脳の情報処理プロセスを仮想化した「仮想視聴者脳」を作り、そこにキューサイさんが過去に放送してきた番組の映像と、それに対するお客様からの入電件数を学習させ、AI予測モデル「nAomI」を構築し、最も入電件数が見込める内容を予測させるというものです。なお、膨大なクリエイティブ候補から選ばれたものは、限りなく因果関係に近い「入電に寄与するクリエイティブ」であるという前提に基づいています。

茨木:実際にテレビで放送し、従来の手法で作成した2つの素材と比較したところ、入電件数が平均して27.6%増という結果になりました。

クリエイティブの改善に限らず、消費者の五感を刺激し、マーケティング価値を訴求するプロセスは、すべて脳の情報処理として考えられるので、プロダクト開発や店舗の設計、顧客体験のデザインにも応用されていくことでしょう。