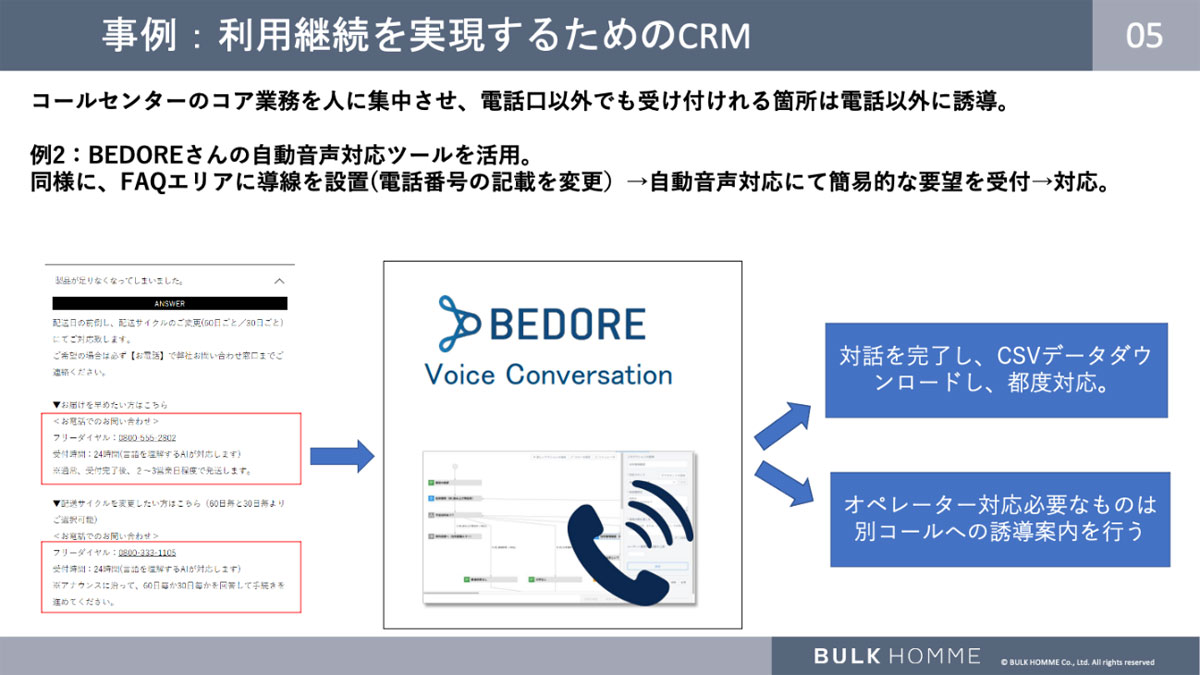

AIによる自動音声対応で電話対応も切り分け

高橋:次に、電話の自動対応をはじめました。使用したのはBEDORE(ベドア)というものです。これまで、電話番号宛ての問い合わせはすべてコールセンターにかかっていましたが、配送に関する電話問い合わせ等の窓口を変更し、住所や配送日時などの変更は自動対応が可能になりました。

開始4ヵ月を経て、自動応答での対話完了率が70%になるなど、目標達成に近い数値を出しています。現状では、注文内容の変更などでは裏で人力が必要になりますが、当初の課題「窓口で応答できない」ということは解消しました。

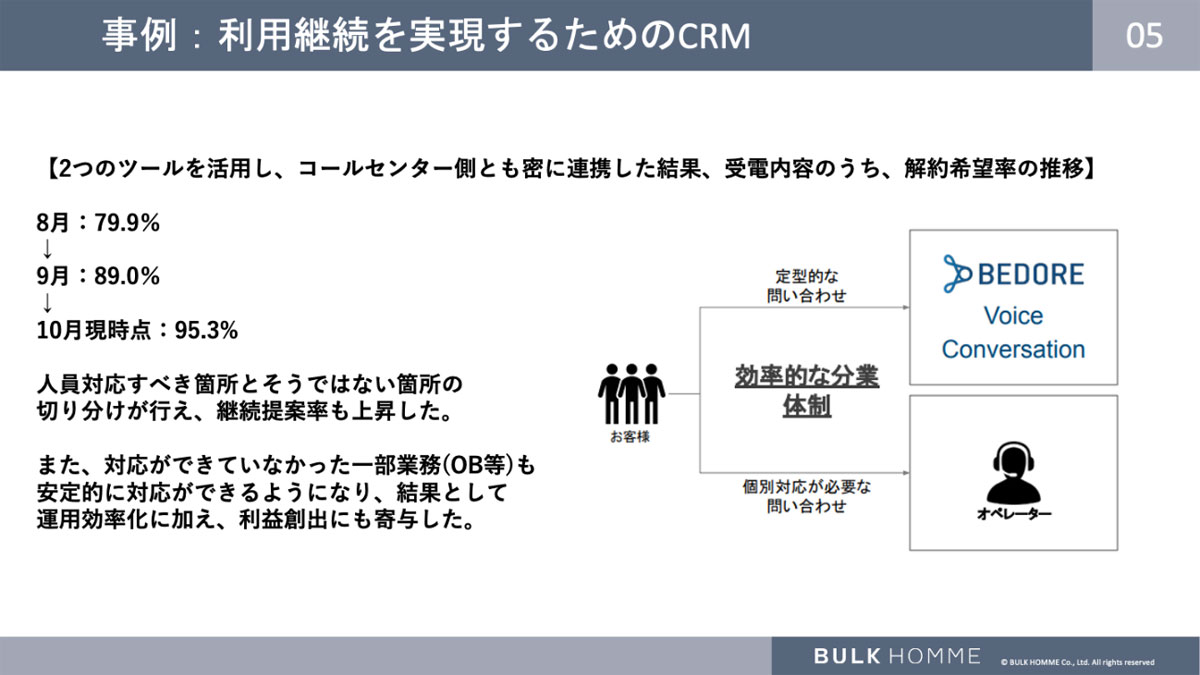

これら2つを掛け合わせて、プラスよかったのは、コールセンターへの解約希望者の電話の割合が、7月は80%だったのが10月は95%まで上がってきたことです。こちら側からのアクションが必要な業務にコールセンターで集中できたため、継続率も上がるという結果になりました。

徳力:継続提案ではどういうことがあるのですか?

高橋:標準的な数字だと思いますが、定期購買モデルでは、若い方を中心に2、3回転目で解約されることが多いです。2回目の離反が一番多く、3、4回目も順番に離反が多めで5回目を超えると安定的に利用されるケースが多いので、継続する楽しみを持っていただくことが必要だと思っています。

以前は回数別の特典を適用することが多かったですが、最近はマイレージを貯めていただいて、好きなタイミングでノベルティと交換していただけるようにしています。まだ集計中ですが、5,000人ほど交換利用者が出ており好評です。

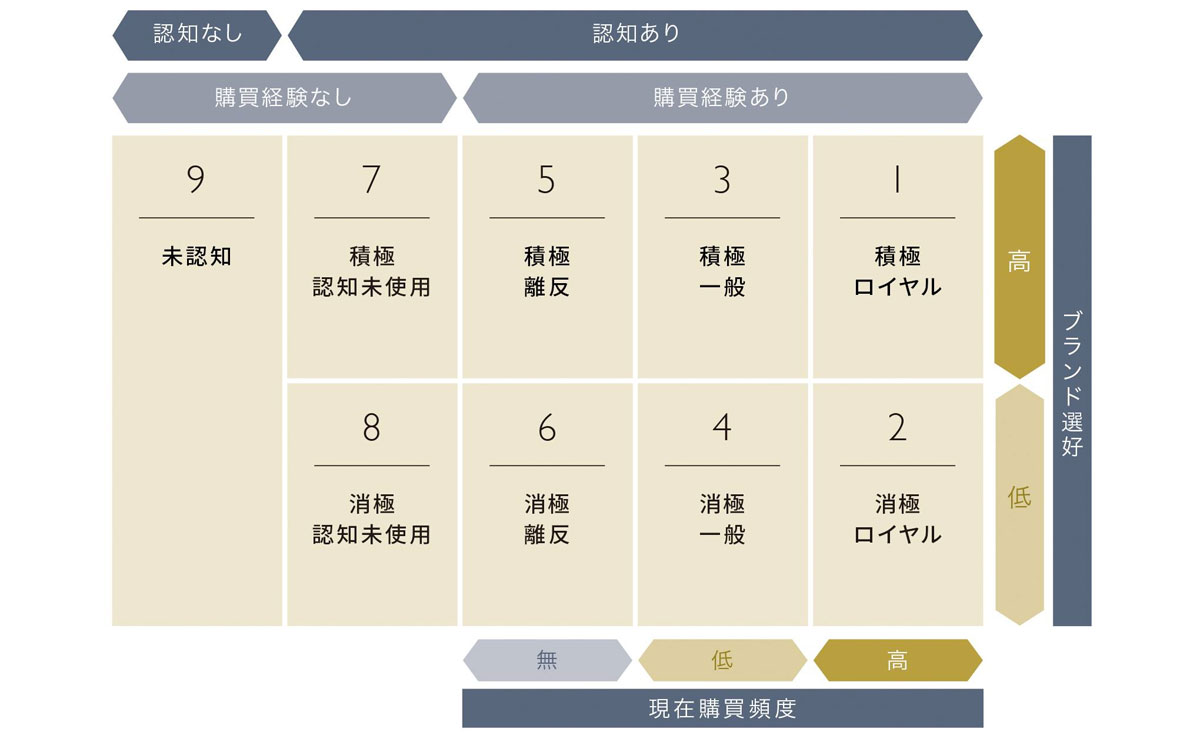

9セグマップを健康診断書のように使う

徳力:先ほどのお話で「N1分析」の話をされていましたが、高橋さんは、9セグマップのセグメントを継続的に見ているのですよね。

高橋:今は外部に集計を依頼して、3ヵ月単位で更新して「ブランド選好思ったより低くない?」とか、「認知はしたけど買ってないかも」とか、そういう健康診断的な形で見ています。インタビュー調査も行っています。

徳力:著者の西口一希さんは、自腹で調査をかけた結果スマートニュースへの転職を決めたと書いていましたね。スマニューは認知が低かったのでテレビCMで伸びるだろうと踏んで、実際にそうだったと。バルクオムも認知を上げたら伸びると踏んでのテレビCMだったのですか?

高橋:まさに、そうですね。

徳力:コールセンターは、9セグメントでいう離反の打ち手になるのでしょうか。

高橋:コールセンターは1、2、3、4から、5、6に移動してしまう人を減らす役割が強いです。ただ、別れ際というか、離反の際も「次スキンケアするならまたバルクオムにしようかな」というような、5の積極性の高い離反にしたいです。ですからCSは重要なところだと思います。

徳力:社内でこんな話をしたり、9セグに対応するために横断的に取り組みをしやすい環境なのですか?

高橋:9セグの分析結果は、各部署とは私が話していますが、全体会議などでは9セグを見せて説明するということまではまだできていません。今後はこれを共通言語化したいので、関係者に対して「この本を読むと良いですよ~」と社内布教しているところです(笑)。