コミュニティ担当者が備えるべきスキルとは?

――では、担当者はどんなことを学ぶとよいのでしょうか。

小島:何よりも人に好かれる力があることが大前提ですが、スキルセットとしては(1)マーケティングの全体像への理解、(2)社内外の人を動かしていく力、そして(3)参加者の“目利き”ができること。この3つが備わっていると良いと思います。

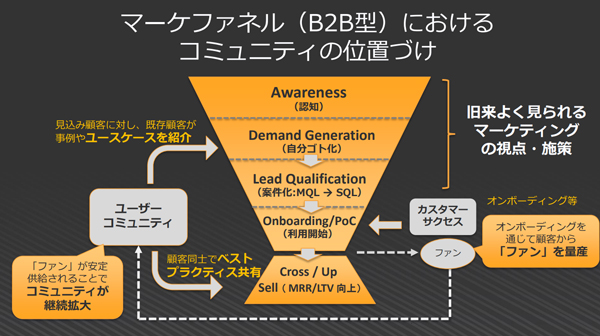

(1)マーケティングの全体像への理解が必要なのは、他部門の協力を得るための目標設定を行うためです。マーケティング全体の流れ(ファネル)を段階ごとに分けると、以下のようになります。

・認知を獲得し(Awareness)

・自分ゴトとして、興味を持ってもらい(Demand Generation)

・受注確度を上げ(Lead Qualification)

・利用を開始してもらい(Onboarding)

・利用を継続・拡大してもらう(LTV向上)

この中でコミュニティが担うのは、「自分ゴト化」と「LTV向上」です。この整理ができていれば他部門の説得もスムーズですし、「イベントに多くの人を集めよ」とか「クロージング件数を増やせ」といった指示が下ったときにも、なぜそれが目標として適切ではないのか、説明することができますよね。

小島:マーケティングのファネルにおけるコミュニティの位置づけを整理したら、(2)社内外の人を動かしながら、実行に移していきます。このことについて、成功企業として知られるSalesforceでコミュニティ施策をリードする坂内 明子さんは、「社内政治を制するものがコミュニティを制す」とまで言っています。

そして(3)参加者の“目利き”については、先に述べた通りです。コミュニティの発展段階やその時々の状況に合わせて、どんな人を、どのような役割でコミュニティに招き入れるか判断し、対応する力が求められます。

オフライン・ファーストから「トラスト・ファースト」へ

――続いて、コロナ禍でのコミュニティマーケティングの実践についておうかがいします。対面での活動制限の影響が大きいのではないかと思いますが、どのように対応されているのでしょうか。

小島:コロナ禍以前の2019年に出版した『ビジネスも人生もグロースさせる コミュニティマーケティング』では、コミュニティの成長に欠かせない3つの「ファースト(優先事項)」として、以下を掲げていましたが、おっしゃる通り新型コロナ環境下では「オフライン(対面)」が難しくなっています。

コンテキスト・ファースト:この場が何のための場かの「旗」を掲げる

オフライン・ファースト:顔を突き合わせ、信頼関係を構築する

アウトプット・ファースト:参加者が外部に情報を発信する

しかしオフライン・ファーストの目的は、参加者に情報を発信してもらうために信頼を構築することで、その本質は変わりません。対面からオンラインへと前提が変わったなら、同じ目標を達成するやり方を変えるまでです。よって、今は「トラスト・ファースト」と言い替え、オンライン環境下でも関係を構築することが大事としています。

ただし、対面よりオンラインの方が関係構築が難しいのも事実です。対面であれば、会って話すことでそれなりに“目利き”ができましたが、オンラインの画面越しだと、見極めがより難しくなります。私も含め多くの担当者が試行錯誤しながら、新しいやり方を編み出しているところです。

――オンラインならではのやり方とは、どのようなものでしょうか。

小島:あるコミュニティ・マネージャーは、参加希望者全員と1on1のオンライン・ミーティングを実施することで、問題を解決しているそうです。時間や場所の制約が少ないオンラインならではのやり方ですね。

このようにオンラインならではの良さも多くあります。地域の制約がなくなったことで、今年開催したAWSのJAWS DAYS 2021には、過去最高の4,000人近いエントリーがありました。より多くの人に情報を届けられるようになったのは喜ばしいことだと思います。