マーケティングで注力する顧客層に変化

玉井:次に、「マーケティングで注力する顧客層」にも変化が起きています。

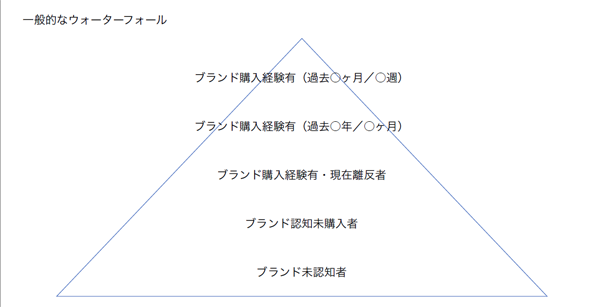

玉井:この図の下から順に「ブランドを知らない人たち」「ブランドを知っているけど買っていない人たち」「ブランドを知っていて、買ったことはあるけど買うのをやめてしまった人たち」「ブランドを知っていて、今も買っているけど買う頻度が高くない人たち」「ブランドを知っていて今も買っているし、買う頻度も高い人たち」となります。

投資に対するリターン効率(サステナブルな成長)よりも、リターンの実金額の最大化(短期間の売上の急拡大)が重視されると、どうしてもアプローチすべき層は自ずと「ブランドを知らない人たち」「ブランドを知っているけど買っていない人たち」「ブランドを知っていて、買ったことはあるけど買うのをやめてしまった人たち」の3つの層になってしまう。つまり「売る前」の施策への注力になってしまうわけです。多くの企業は、これまでこの3つの層に注力しすぎたのではないでしょうか。

海外で注目される企業たちは、むしろ「ブランドを知っていて、今も買っているけど買う頻度が高くない人たち」「ブランドを知っていて今も買っているし、買う頻度も高い人たち」の上位2層へのアプローチを強化しています。企業から顧客に直接働きかけられるSNSやECなど、データを集められるテクノロジーやインフラが整ったことが追い風になっているのでしょう。これはまさに西井さんがおっしゃった「『売るまで』ではなく『売ってから』」を重視するやり方だと思います。

西井:サブスクでよくある「初月無料」の仕組みは、ブランド未認知でもまずは使ってもらうことを目的としたものですが、今は各社が未認知層に使ってもらうハードルをどんどん下げていますよね。1回売るまでに注力していた時代から、1回は使ってもらって、使い続けてもらうために注力する時代になりつつある。

サブスクの映像サービスでも、「誰がどういう映画を見ているか」「どこが早送りされているか」「どんなレコメンドはクリックされなかったか」などのデータが細かくとれるようになっているので、それを基にサービスの改善が図られ、満足度の上がった既存顧客がSNSなどで口コミを発信し、新しいユーザーを連れてくる循環が生まれています。

玉井:西井さんのおっしゃるように、既存顧客へのアプローチが上手くできている企業は、自ずと新規顧客も取っていけるのだと思います。逆に、新規顧客層にだけアプローチしていた企業は、顧客接点が限定されるコロナ禍で苦戦していると感じます。外出が制限される今(さらには以前より減少が予想される今後も含めて)、生活者は自分が既に知っていて、信頼できるブランドから物を買おうとするからでしょう。

大事なのは「ターゲット内認知」

玉井:今までは「新規顧客を獲得する。そのために認知率は重要」という考え方が一般的でしたが、「売ってから」に注力する企業たちに倣うと、新規顧客・認知率に対する考え方は変わっていくのではないかと思います。

西井:とは言え、新規顧客層へのアプローチを完全にやめてしまうのは現実的ではありませんよね。

玉井:この課題においては「ターゲット内認知」が解決のキーになると思います。自社が本当に必要としているお客さんは何名なのかを考え、その中の認知は確実にとりましょうという話です。全体の認知をとるということは、全員に買ってもらおうとすること。それは現実的ではありません。どの認知を獲得していくか選択することが、すなわちマーケティングだと私は考えています。

西井:玉井さんは書籍で「顧客の愛着を生むためにはデータが不可欠」とおっしゃっていましたが、データを得るためにはテクノロジーが必要ですよね。例えば、ポッキーのようなテクノロジーの搭載が難しい商品の場合は、どのようにデータを集めるのですか?

玉井:5年前に「GLICODE(グリコード)」というアプリを作ったのですが、これは総務省が推進する平成28年度「若年層に対するプログラミング教育の普及推進」事業に選定されたプログラミング教材なんです。手元に並べたポッキーをGLICODEで読み取ると、アプリ内のキャラクターが動く仕掛けになっていて、プログラミングの基礎を一通り学ぶことができます。

玉井:GLICODEの目的は、プログラミング学習の義務化を背景に、楽しく学んでもらうことですが、例えばこうしたアプリを通じ「売ってから」に関与してデータを集めることは理論上可能なはずです。当然お客さまには、「ポッキーを食べながらプログラミングが学べる」というベネフィットを感じてもらえるUXが前提となります。そうした仕掛けを生み出すことが、私のような広告に携わる立場の人間がこれから取り組むべき仕事だと思います。