NTTドコモは行動原則を策定、日立製作所は意識調査を継続中

高橋:事例ベースで教えてもらえるのはありがたいですね。たとえばどんな取り組みが紹介されていますか?

野村:まずガイドブックver1.0では、NTTドコモと日立製作所の事例を紹介しています。NTTドコモは、「パーソナルデータ憲章 -イノベーション創出に向けた行動原則-」を作成・公表しています。パーソナルデータの活用にあたり、法令遵守はもちろん、顧客のプライバシー保護と配慮も重要であるとして、6つの行動原則を提示しています。プライバシーガバナンスに係る姿勢の明文化ですね。

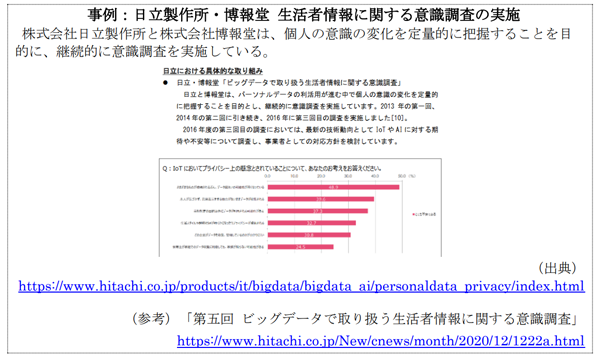

そして日立製作所は、ビッグデータとして取り扱う生活者情報に関する意識調査を継続的に実施しています。その結果を、自社のデータ利活用の取り組みを見直すことにつなげているといいます。

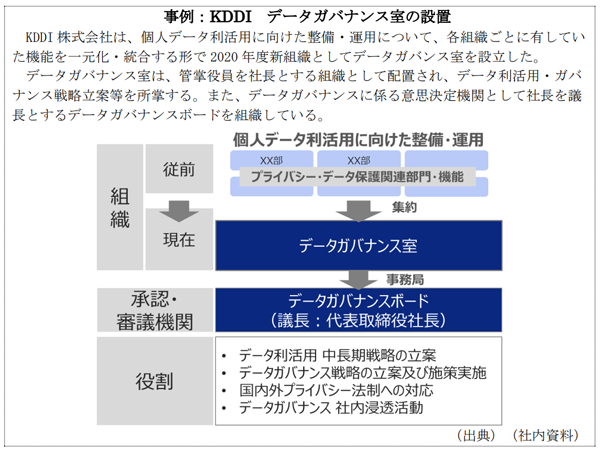

小松原:ガイドブックver1.1には、プライバシーガバナンスの重要項目である体制構築の事例として、参天製薬とKDDIを紹介しています。グローバル企業の場合、拠点のある国のプライバシー保護対応も求められます。参天製薬は、グローバル本社で共通事項を定め、ローカルの法人で個別対応を取るという体制を構築し、実践しています。

またKDDIは、2020年度にデータガバナンス室を設置しました。これにより、同社は各組織で有していた個人データ利活用に向けた整備・運用の機能を、一元化・統合しています。

高橋:それぞれが自社のビジネス環境に合わせて、対応を進めているのですね。

小松原:はい。各社で状況は異なりますので、「このやり方が正しい」という正解はないと考えています。

他にも、ガイドブックに記載されていない事例ですが、プライバシーセンターを設置し、プライバシーにまつわるポータルサイトを公開したり、イラストなどでプライバシーデータの利活用をわかりやすく説明したりする企業も出てきています。こうした消費者とのコミュニケーションは、法令で定められたものではありませんが、信頼を獲得し企業価値向上に寄与するのでは、と自主的に取り組んでいただいているのだと思います。

中小企業・スタートアップが取り組むメリット

高橋:プライバシーガバナンスに積極的なのは、大企業だけでしょうか。中小企業や、スタートアップの関心度も気になるところです。

1988年生まれ。外国語大学卒業後、リクルート、Criteoなどを経て、RTB Houseの日本法人立ち上げを経験。2021年から外資系の日本進出や複数の日本企業のアドバイザーを兼任。

野村:経産省が開催しているプライバシーガバナンス関連セミナーの参加者属性などを見ると、中小企業やスタートアップの方々にも多くご参加いただいています。またガイドブックについても、企業規模を問わず参照いただけるものとしてまとめています。

小松原:たとえば、2021年9月に行った企業のプライバシーガバナンスセミナーに登壇されたスタートアップのセーフィーは、プライバシー保護に丁寧に対応されています(セミナーページ)。同社は、クラウド映像プラットフォームを運営されているので、プライバシーへの配慮は事業の生命線、競争力の源泉であると捉えているのではないでしょうか。

データやテクノロジーは企業規模を問わず活用できるものですが、プライバシーへの配慮が欠けていると、サービスの拡大につながりません。ですから、中小企業やスタートアップの方々にも、プライバシーガバナンスの考え方と実践をしっかりと届けていく必要があると考えています。

高橋:なるほど。とくにデータ利活用を事業の軸にしているスタートアップは、「このデータの使い方は、問題がないだろうか?」と考えることが必要ですね。

野村:そうですね。プライバシーガバナンスの推進には組織体制の整備が必要であり、規模の小さい企業では工夫が求められますので、そのような事例もガイドブックで取り上げ、ビジネスを後押ししたいと考えています。