システムが整えば実践するのは早い日本人

MZ:昨今のサステナブル消費に関する消費者インサイトをどのように見ていらっしゃるのでしょうか。

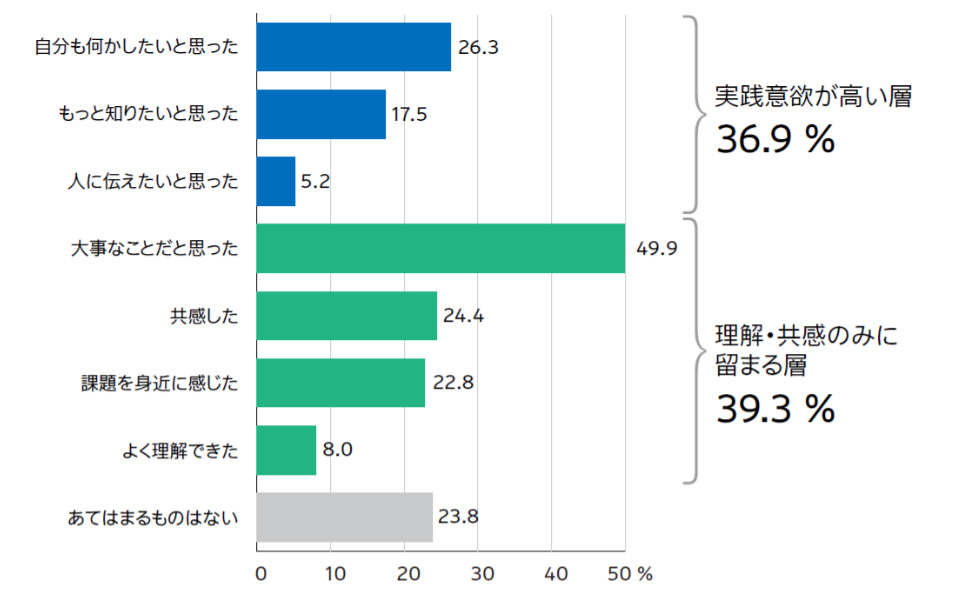

大森(電通):国内のSDGsの認知度は年々向上していますが、実践に移す意欲のある方はまだ限定的なようです。

大森(電通):日本人は一般的に「物事を倫理的に捉えながらも、自らの意志で行動するのが苦手な国民性」だといわれることがありますが、一旦システムができてしまえば、それをマナーあるいはエチケットと捉え行動できる国民性でもあるはずです。レジ袋の有料化、分煙化などが良い例ではないでしょうか。

なので、Shopping for Goodプロジェクトの座組みを考える上でも「いかにシステム化できるか」という視点に立っています。また、仕組みがシンプルなのはもちろんですが、このお買いいものマークも、絵に苦手意識のある人でも描いて遊べる令和版「へのへのもへじ」をイメージしています。プロジェクトの第二弾以降も、誰でも落書きのように、日常の行動に溶け込みやすい身近なコミュニケーションツールにしていきたいと思います。

「いい」という日本語は、発音するだけで口の形が笑顔になることから「口々に発音されるだけで

笑顔が増えて幸せな社会になっていけば」との思いが込められている

生活者は「投資家マインド」を身に付けるべき

MZ:村上さんは日本人のサステナブル消費の傾向に関し、海外と比較してどのような見解をお持ちでしょうか?

村上(シニフィアン):日本人は海外の人と比べて「モノの価値を自らが測る」という行為に不慣れな印象を受けます。たとえば「ペットボトルに入った500mlの飲料水の値段が150円なのはなぜか?」と問われたとして、多くの日本人は「そもそもの値段が150円だから」と答えるでしょう。つまり「なぜ150円なのか」まで深掘りして考える思考やファイナンス的な教育が不足していると感じます。

たとえば、インフラが整備され過ぎている点に理由があると考えます。海外では公共インフラの運営会社が民営化され、サービスの価格が大きく変動するなど、ダイナミックな価格変動を経験する機会が一定存在します。その結果、海外の生活者は「価格は変わるものだ」と当たり前に認識しているのです。

村上(シニフィアン):一方、日本では長期のデフレの影響もあり「バスは●●円」「電車は××円」と相場が決まっており、特に公共サービスにおいて激しい価格変動は稀にしか起こりません。加えて、豊かでモノが溢れているため貨幣の交換性という仕組みに慣れすぎてしまっている。そのため、生活者はモノ・サービスを巡る「ストーリー」などの情報を頭の中から削ぎ落とし「500mlの飲料水=150円」という枠組みでしか価値を測れなくなってしまっているのです。

MZ:では、どのようにすればモノ・サービスの価値を自身で判断できるようになるのでしょうか?

村上(シニフィアン):生活者も「投資家マインド」を身に付ければ良いのです。投資家の仕事は、企業やブランドに対して値決めをすること。投資家マインドを育む方法は複数ありますが、そのひとつが「消費を投資と捉える姿勢」。つまり「自分や家族に対し、そのモノ・サービスがどれほどの価値を提供し得るのか」を常に考えて消費する姿勢です。

消費は見方を変えれば金融に関する教育です。生活者が消費を「100円でモノを買う」で終わらせず「100円を使って買うモノの意味を考える」癖を身に付ければ、学校で改めて金融教育を受ける以上の成果があるのではないでしょうか。