自社に特化したフレームワークをインハウスでつくる

田中:『戦略ごっこ』を読むと、マーケティングないしマーケターの役割の捉え方が大きく変わってくると思います。マーケターは、どのような心掛けでマーケティングに向き合うべきだと思われますか?

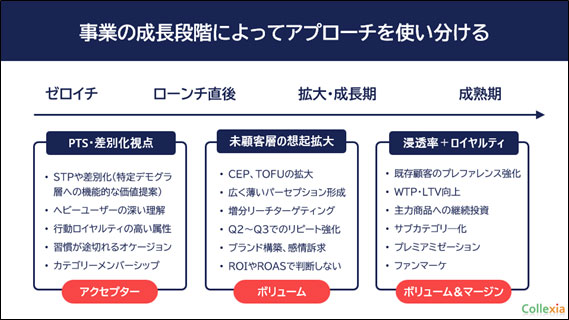

芹澤:やはり「マーケティングとはこうである」と安易なショートカットを求めるのではなく、「こういう場合はこうだが、こっちの場合はそうじゃない」という規則性を身につけることだと思います。規則性のない意思決定はランダムなギャンブルと変わりません。とはいえ単純化しすぎもよくない。結局、ある程度の区切りで傾向と対策を持っておく必要があり、その単位になるのが「カテゴリー」や「成長フェーズ」だと思います。

私はよく、「このカテゴリーは“基本的に”こういう風に買われる」という大前提を理解することが大切だという話をします。すべてのマーケティングはそこがスタートになるからです。たとえばファストフードが食べたい時、近所にある全てのチェーン店を見て回ってから1つに絞り込む人はあまりいないでしょう。缶コーヒーを買う時、詳細を比較して、差別化ポイントを吟味してから買う人も少ないかと思います。そういった関与度の低いカテゴリーにおいて、AIDMAやAISASを当てはめてしまうような短絡的な思考から脱しなければなりません。

関連して、大企業や有名ブランドが行っているマーケティングや方法論を、小さなブランドで実践しても、必ずしもうまくいくわけではないということにも触れておきたいと思います。大きなブランドで成功したフレームワークは、「その成長段階に特化されたもの」と考えるべきですし、実務家が説く方法論についても、あくまで「あるブランドのあるフェーズにおいて当時の環境ではワークした」という認識に留めるべきです。境界条件(それを再現できる条件、再現できない条件)がわからなければ、それ以上の解釈はできないので。

むしろ、そうしたフレームワークは、外部に求めるのではなく「各社ごとにつくるべき」です。自社が属するカテゴリーでは消費者はどのような買い方をするのか、ブランドはどう成長するのか、どういう場合に例外が起こるかといった「カテゴリーの知見」を蓄積し、自社ブランドに特化した成長原則をインハウスで持っておくのです。私が見ている企業ではそういう取り組みをしてもらっています。

必ず勝てる方法などない。できるのは「勝率を高めること」だけ

田中:さて、そろそろ締めに入ろうと思います。『戦略ごっこ』の大きなメッセージとして、「決定論的な世界観から、確率論的な世界観に、見方・考え方を変えなければならない」ということも書かれてありました。これは「確かにそうだな」と思いまして。

芹澤:ありがとうございます。世界観、つまりマーケティングの働きや、できること/できないことがずいぶん混同されているなと感じています。みなさん、わりと「AをすればBになる」という一直線的な考え方をされますよね。「ブランドイメージを上げれば購買も増える」「態度を変えれば行動も変わる」というように、直線の矢印で考えている方が多い。

ですが結局、我々にできることは、長い目で見た時に選んでもらえる確率を高めること、勝算を高めることくらいなんですよね。事業成長にはマーケ以外にも様々な内外要因が影響します。各社の強みやリソースの異質性、競合の反応、消費者行動の不合理性、運の要素など。ですから、どうしても確率論的に扱わざるを得ない。プロ野球の野村克也監督の「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」という言葉がありますが、マーケティングもこれに近いものがあるように思います。

次の四半期に必ず勝てる方法を見出すことなど、どんなマーケターにもできません。また、そのような方法はありません。それをできると言うマーケターは、なかなか怪しいと思います。

田中:ただ、決定論的な世界観から脱するのは、実際はとても難しいと思います。少し余談ですが、先日、映画『オッペンハイマー』を見てきまして、劇中にアインシュタインが出てきました。彼は、決定論的な世界観を持つ人です。彼の有名な言葉、「神はサイコロを振らない」の通りですね。(確率論的な)量子論を最後まで信じませんでした。

アインシュタインですら自らの見方・考え方を転換できなかったわけですから、私みたいな平凡な者にとっては非常に困難であると思いつつ、やはり努めなければいけないなと『戦略ごっこ』を読んで思いました。

芹澤:その難しさもよくわかります。現場にいるマーケターが意識を向けるのはやはり“日々のタスク”ですから、「AをしたらBになる」「BにするためにCをする」というような捉え方になってしまうのは、ある程度仕方ないとも思います。

ただ、少なくとも戦略レイヤーに携わる人は、「これまでの定石や当たり前が、必ずしも正しいとは限らない」ということを常に念頭に置いておくべきだと思います。