映像は摩耗するが、音は蓄積される

━━昨今ではマーケティングに音声チャネルを活用することが浸透してきました。アース製薬ではマーケティングにおいて、ロングセラーである『モンダミン』の「お口、クチュ、クチュ。」のフレーズなど、かねてより印象的な音の活用を行われているように思います。貴社が音を重視しているのにはどのような背景があるのでしょうか?

2014年にアース製薬に中途入社。当初からマーケティング関連部署に所属し、現在はテレビCMの制作から媒体選定、デジタルまで幅広い商材のプロモーションを担当

青島:音を重視しているというより、結果的に音を重視していたというのが実情です。

そもそもテレビCMをはじめとする映像メディアは作り変える頻度が短ければ1年、長くても数年と音声メディアと比較して多いのが基本です。映像は何度も視聴することで新鮮さが徐々に失われていき、クリエイティブが摩耗します。一方で、キャッチコピーや音声は、接触することで摩耗するというよりも「蓄積されていく」特性があると思っています。聴くことによって耳に馴染んで、徐々に自分の中に落とし込まれていく感覚があります。

特に『モンダミン』は、サウンドロゴとキャッチコピーを長く使い続けてきました。これにより、お客様の中でブランドの資産として蓄積され、定着していったという側面があります。

習慣的に聴くSpotifyだからこそ日用品との相性が良い

━━最近ではSpotifyの音声広告への投資も拡大されていると伺っています。その狙いについてお聞かせください。

青島:Spotifyの音声広告は、2023年に『モンダミン』で取り組みを始めました。その際はブランド若返りの目的があり、アーティストのなかねかな。さんに楽曲を作ってもらい、TikTokやSpotifyでキャンペーンを展開しました。

新ブランドである『Damon(ダモン)』に関しては、Z世代などの若年層をターゲットにしていることから、Spotifyをタッチポイントとして活用しました。元々テレビCMではShigekixさん(ブレイクダンサー)の出演や、Mori Calliopeさん(VTuber)が歌唱するラップ調の楽曲の起用でX上の反響を多くいただいていたため、そうした世界観を軸にSpotifyでも音声広告を展開しました。

2023年に広告営業として入社。消費財領域のクライアントを主に担当

渡邉:消費財のプロモーションを行う場合は、ターゲット層との親和性がある表現を用いることはもちろん、製品にとって関連性の高いモーメントで耳にする機会が多いことも重要です。Spotifyは日常的に使われているサービスですので、たとえば「通勤・通学時に必ず音楽を聴く」といった習慣の中で、毎日のケアブランドとの相性は非常に良いと考えています。

単に「音声広告が良かった」というよりは、(1)世代との親和性がある媒体であり、(2)シーンに応じた使い方であり、さらに(3)その表現まで揃えられたことが今回の施策成功につながったと思います。

━━新ブランド『Damon(ダモン)』のプロモーションについて詳しくお話を伺わせてください。まずは、洗口液カテゴリーで新ブランドをローンチされた背景と、ブランドの特長をご紹介いただけますか?

青島:『Damon(ダモン)』は2024年8月に新発売しました。『モンダミン』ブランドとは異なる新たなお客様を獲得するという目的でZ世代をターゲットにした商品になっています。

強みの“使用感”まで訴求できるか?若年層向け新ブランドで意識

青島:『Damon(ダモン)』が『モンダミン』と違う点として、使用すると口内のよごれの元となるタンパク質よごれが固まり、吐き出すとよごれが見えるという特徴があります。よごれが見えることによって、ケアがきちんとできた感じがあり、使用したお客様が自分に自信を持つことができ、一歩を踏み出すことにもつながるというコンセプトの商品になります。

青島:また、ターゲット層に手に取っていただくために、パッケージデザイン面では若手社員にヒアリング。「こういうデザインなら部屋に置いてもおかしくない」といった意見を基に、パッケージはこれまでの洗口液よりもシンプルなデザインにしました。

━━具体的にキャンペーンではどのような取り組みを行ったのでしょうか? 立ち上げの際には、どのような課題がありましたか?

青島:新ブランドなので、まずは商品自体を知っていただくことと、他の洗口液との違いを伝えていく必要がありました。特に「よごれが見える」という使用感をきちんと伝えていくことが重要となります。

プロモーションにおいてはこれらを効果的に訴求するために、どのようなタッチポイントを組み合わせて伝えていくのか、クリエイティブのデザインも含めてそこでどのような伝え方をするべきかを改めて意識しました。そして結果的に、テレビCMのほか、TVer、YouTubeなどの動画系メディアの広告と併せて、Spotifyの音声広告を活用しました。

テレビ、動画メディアと音声広告を連携させたキャンペーン戦略

渡邉:今回の『Damon(ダモン)』ローンチキャンペーンは、元々他媒体で先行して展開されていました。しかし先ほどお話があったように、音楽のアセットを活かし、より狙いたいターゲットに広げていくという意図を持って、Spotifyを選定されたのだと思います。消費者にとって『Damon(ダモン)』に動画で触れる場所もあれば、音声で触れる場所もあるという、ターゲットのメディア接触状況を意識してトータルでプランを組み上げられていました。この場合、メディアごとの役割が重要になると考えます。他媒体ではビジュアルとして『Damon(ダモン)』が認知されつつも、Spotifyの音声広告で商品名や機能的・情緒的価値を伝える言葉が耳を通じてきちんと定着するように使っていただける取り組みになったと思います。

使用した音声広告クリエイティブ

━━クリエイティブについては、どのような点を意識されましたか?

青島:当社としては、まだ知見が少ないこともあり、ターゲットオーディエンスのアテンションを引き尚且つ心に残るクリエイティブについて、Spotifyさんにアドバイスをもらいました。結果として、ヒップホップ調の楽曲に乗せて、MCバトルのような雰囲気になりました。

渡邉:Spotifyの音声広告は、楽曲と楽曲の間で聴いていただくものなので、ただ聞き馴染みの良い音楽だけだと耳に残りにくく、内容が引っかからずに流れていってしまいます。広告業界全般で言われていることですが、日々膨大な量の情報に触れる中で、いかにリスニング体験を邪魔せずに消費者に振り向いてもらうか、アテンションを取っていくかが音声広告のクリエイティブにおいても重要だと考え、ご提案しました。

ブランドリフトの“残存効果”が高い結果に

━━キャンペーンの成果についてお聞かせください。

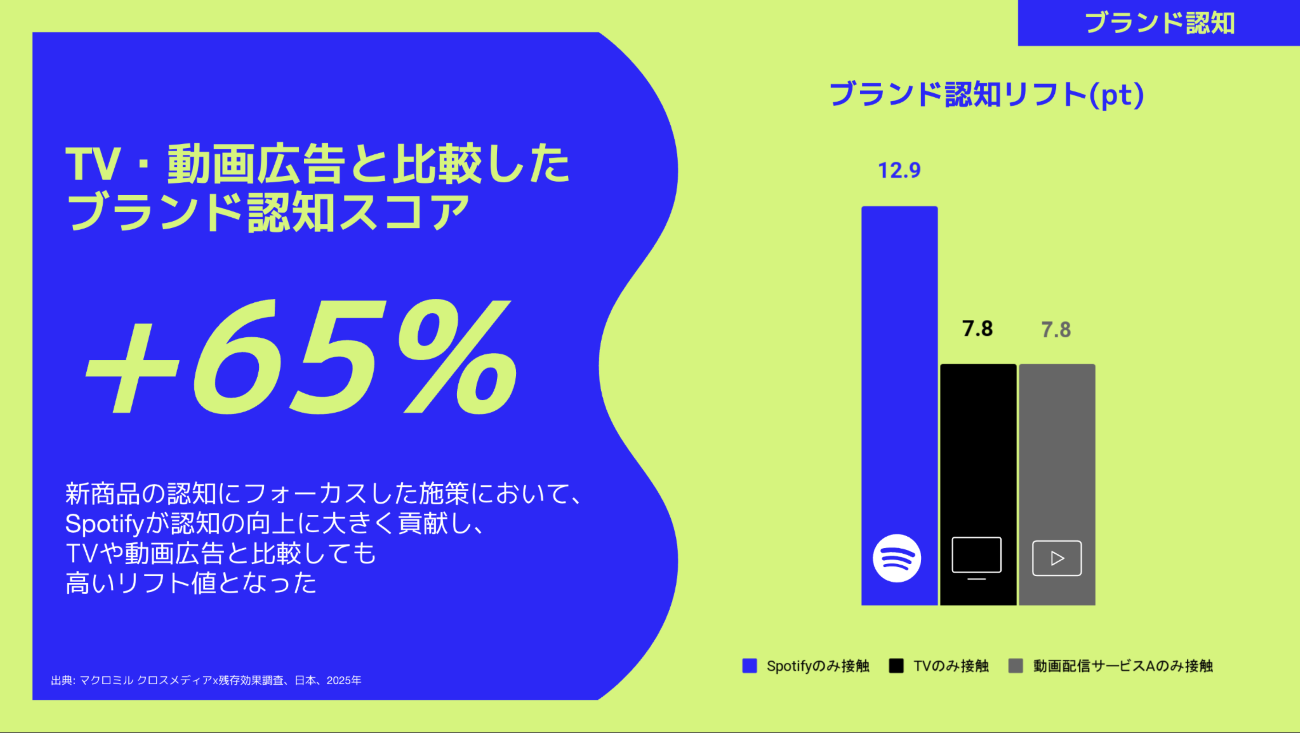

青島:今回はブランドリフト調査を仮説検証の目的で二段階に分けて実施しました。広告は通常、時間が経てば経つほど忘却されていくと言われている中で、音は「蓄積される」ものであり、中長期的なブランドリフトにも貢献できるのではないかという仮説があり、実施直後と実施3週間後のリフト値を計測しました。

渡邉:キャンペーン直後の調査では、他の動画配信サービスと比較して+65%のブランド認知リフトがありました。さらに3週間後の追跡調査では、+68%という結果となり、効果の残存率という点でもSpotifyが高いことがわかりました。単発でのブランド認知だけでなく、残存効果という視点でも評価いただける結果になったかと思います。

また、18歳から20代後半までの若年層でより購入意向がリフトしていたので、元々の商品の狙いに対しても貢献できたのではないかと考えています。

青島:『モンダミン』のキャンペーン時も確認できた高いブランドリフト効果だけでなく、音の蓄積によるブランドリフトの残存効果もあるということがわかり、音声広告の効果を再確認できたと考えています。耳からの情報は「聴きながら」記憶に残るという特徴があります。Spotifyはきちんと最後まで聴いてもらいやすいプラットフォームという点も効果への影響は大きいですし、耳からの情報は「ユーザーとの距離感が比較的近い」と感じています。

媒体選定やそれぞれのクリエイティブの工夫など様々な要素が組み合わさった結果だと思いますが、マスや動画だけでなく音声と組み合わせることには大きな可能性を感じています。

━━アース製薬内での評価指標についてはいかがでしょうか?

青島:社内のKPIとして、20代から60代全体での認知率と年代別の認知率を測定しており、全体では当初計画していた目標を上回りました。他の世代と比べると20代の認知率が最も高くなっていました。

音の特性を理解し、タッチポイントの一つとして活用

━━今後の展望について教えてください。アース製薬として、音声広告や音を活用するマーケティング手法の今後についてどのようにお考えですか?

青島:当社商品は日常生活に寄り添っています。今回のような洗口液の「クチュクチュ」という音や、入浴剤を入れた時の「ポチャン」「シュワシュワ」という、聴くだけで疲れが癒やされそうな音など、音だけで情景が浮かぶような日常の風景は多くあります。

音には、機能的な訴求と情緒的な訴求の両方ができる魅力があると思います。昨今ではポッドキャストも含め音声メディアが注目されている中で、積極的に活用し、お客様とのコミュニケーションのタッチポイントとして役立てていきたいと考えています。

渡邉:音によって情景が浮かぶというお話がありましたが、冬になると定番のクリスマスソングが流れたり、春には桜ソングが流れたりというように、音楽にも季節性があります。また、Spotifyは日中の活動時間中に使われることが多いサービスなので、気温や天候などの外部環境を意識しやすいタイミングで利用されているとも言えます。こと季節性の高い商材においては、リスナーの環境を想定して、耳から季節の訪れを告げる役割をSpotifyが担うことができるのではと考えており、より一層取り組んでいきたい領域の一つです。

Spotify広告を取り入れたメディアプランニングで、高い広告効果を実現!

今回の記事でもご紹介したように、Spotify広告をメディアプランニングに組み込むことで、高い広告効果が期待できます。Spotify広告に関する詳しい情報は媒体資料よりご確認いただけますので、興味を持った方や出稿をご検討の方はお気軽にお問い合わせください。