分散施策がいかに効果を発揮したか?2つの事例

続いて、吉本氏から分散型施策の2事例が紹介された。

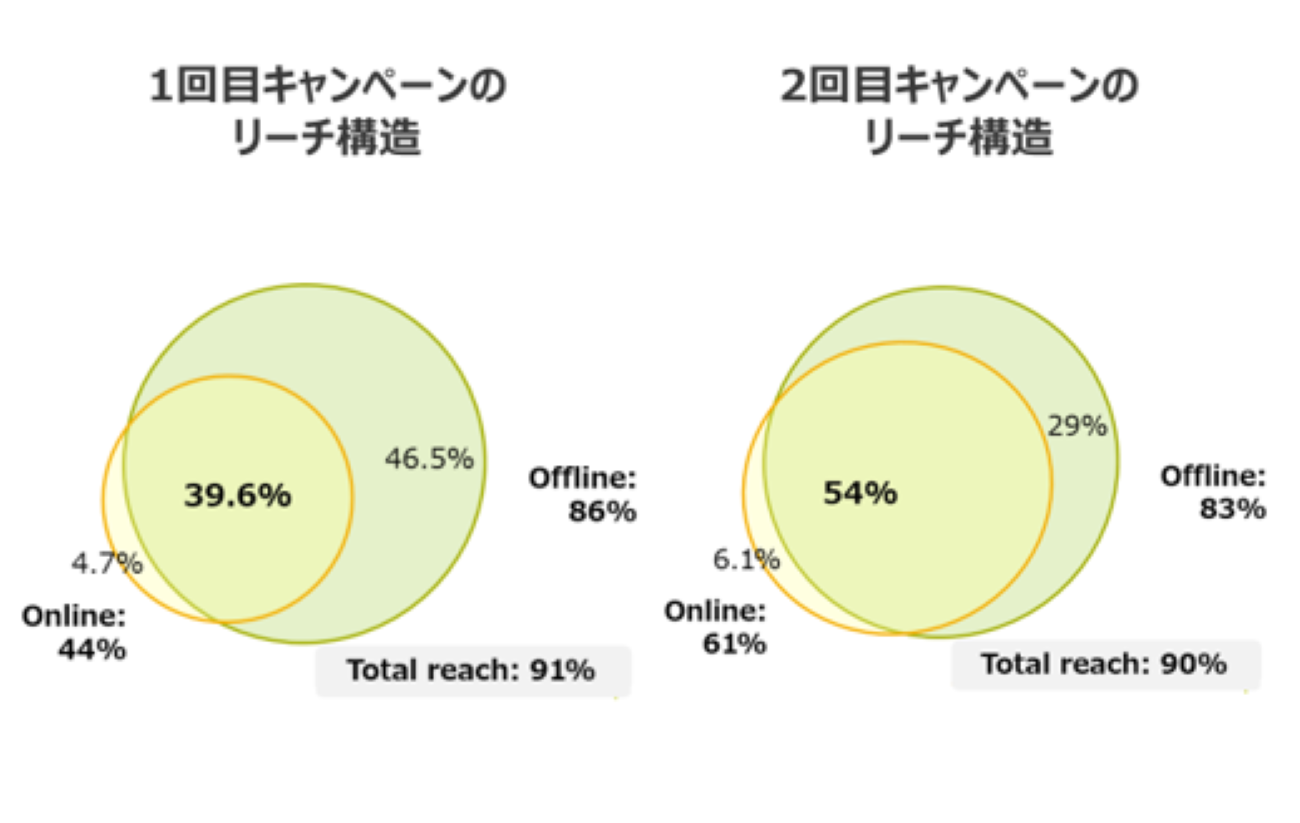

同じ予算で大幅に改善!消費財ブランドの事例

まず、同一の消費財ブランドにおいて、2年連続で同じ時期にマルチチャネルキャンペーンを実施した結果である。1回目のキャンペーンでは、テレビCMが何のブランドのものであるかが伝わりづらく、また、デジタルでターゲティングを狭くしたことでフリークエンシーにimpを使いすぎているという課題が見られた。

その反省を踏まえ、2回目はテレビ素材の改善によるブランド訴求の強化と、メディアシナジーを創出するデジタル予算への配分を行い、リーチの重複も広げた。

※クリックすると拡大します

結果、キャンペーン効果は大幅に改善。とある重要指標では、総合効果73%向上、シナジー効果138%増加、GRPあたりの効果は75%増を記録した。この広告キャンペーンの予算は前年と同程度だったという。

投資対ブランド効果は291%!モバイルブランドの事例

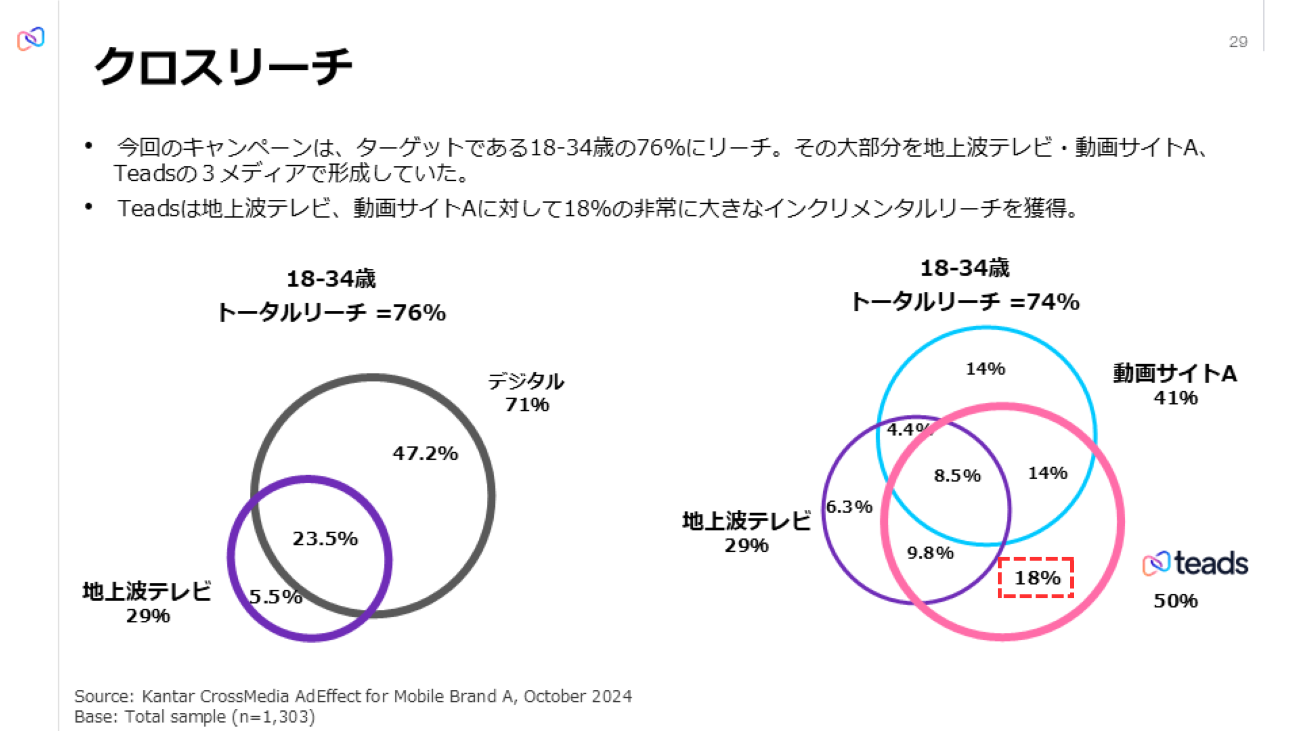

また、KantarとTeadsが分散型施策として取り組んだモバイルブランドの事例では、「投資対ブランド効果」が実証された。

この事例では、地上波テレビ、動画サイト、CTV(コネクテッドテレビ)、SNS、Teadsという5つのメディアを1ヵ月間併走。ターゲットである18~34歳の76%にリーチし、その大部分(74%)を地上波テレビ・動画サイトA、Teadsの3メディアで形成した。注目すべきは、Teadsが地上波テレビや動画サイトAだけでは届かない層に、18%もリーチしたことだ。

※クリックすると拡大します

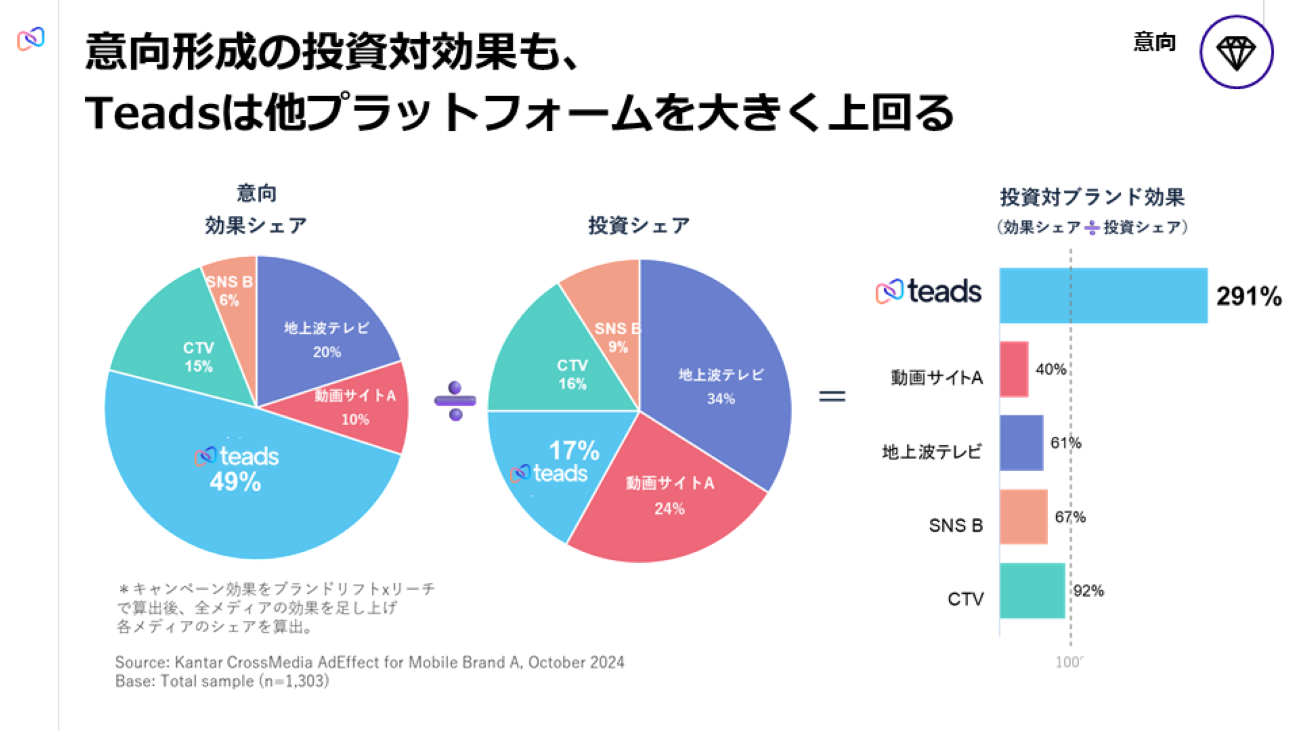

そして意向形成においては、TeadsとCTVが高い効果を発揮した。加えて、投資対ブランド効果においては、Teadsが他のメディアを大きく上回り291%となった。

※クリックすると拡大します

巨大オープンインターネット企業が誕生

本セッションの内容をまとめると次のとおり。デジタル広告戦略において、ウォールドガーデンへの投資は不可欠だが、加えて、施策を分散することが重要だ。その分散の手立てとして、オープンインターネットは有用となる。

なぜならば、アテンション効率やリーチカバレッジという観点で、キャンペーン効果を最大化できる可能性があるからだ。ただし、オープンインターネットを使う際は、相乗効果を促すために施策の統合性や、プラットフォームごとに考慮したクリエイティブの最適化が必要となってくる。こうしたことも含めて、プレーヤー選定が重要となる。

オープンインターネット分野の中で注目を集めているのが、2025年2月に行われたTeadsとOutbrainの合併だ。Outbrainはクリックや誘導、コンバージョンなどが得意なローワーファネル向けで、Teadsについてはアッパーからミドルファネル向けである。この合併により、年間広告費総額約17億ドル(2024年度)、22億人にリーチできるオープンインターネット企業が生まれた。

さらに分散先の1つとして、TeadsはCTVにも参入。「CTV HomeScreen」においては、国内のCTVホーム画面における広告枠の8割以上にリーチできるほか、LG枠に関しては独占販売を実現している。

川口氏は、「ぜひオープンインターネットの可能性を感じていただきたいです」とセッションをまとめた。