「残念な顧客体験」がもたらす深刻な影響

2011年に米ニューヨークで生まれたBrazeは、カスタマーエンゲージメントプラットフォーム(CEP)を展開する企業。日本には2020年に進出し、現在日本の顧客数は100社を超えている。ECやリテール企業、アパレル、旅行、そしてメディア・エンターテインメント業界と幅広い業種・業態の企業が同社のCEPを利用する。

同セッションでは冒頭からBrazeのプロダクト本部 日本市場 製品責任者を務める新田達也氏が登壇。テーマとして掲げられたのは、「なぜ残念な顧客体験はなくならないのか」だ。

Brazeの調査によると、タイミングのズレなど残念な顧客体験がきっかけでブランドを乗り換える可能性は7割強に上ると言う。自分と関係のない情報が送られてくるだけでノイズと感じ、ブランド離反する可能性がある顧客は9割にもなる。一方で、自分のことをよく理解し、適切なコミュニケーションを取ってくれるブランドに対しては「ファンになる」という顧客が67%もいることがわかっている。良くも悪くもコミュニケーションの最適化が顧客のエンゲージメントに与える影響は非常に大きくなっているようだ。

新田氏は「顧客理解に基づいた、適切なコミュニケーションができるかどうかによって、自社のビジネスが左右されます」と話す。

「残念な顧客体験」をもたらす3つの要因

新田氏は残念な顧客体験の理由を具体的に「システムの問題」「組織の問題」「マーケティング担当者の問題」の3点としており、またこれらを引き起こしている根本原因は「分断」だと説明する。

まずシステムについてだが、大半の企業ではチャネルごとにバラバラのシステムを運用しており、顧客データが分断されているケースが散見される。そのため一人の顧客の全体像を把握しにくい状態に陥っている。組織問題も分断が原因だ。チャネル別でそれぞれの施策が実行される体制になっており、メール配信チームはメール配信だけを担当、LINE公式アカウント運用チームはLINEの配信だけを担当、広告配信は広告のみを担当となっており、統制が取れていないため一貫したコミュニケーションができない。

そのためマーケティング担当者も、本来の施策企画や戦略に集中できず、データの整備・加工に時間を取られるという悪循環に陥ってしまっている。生産性の向上も期待できないというのが現状だ。

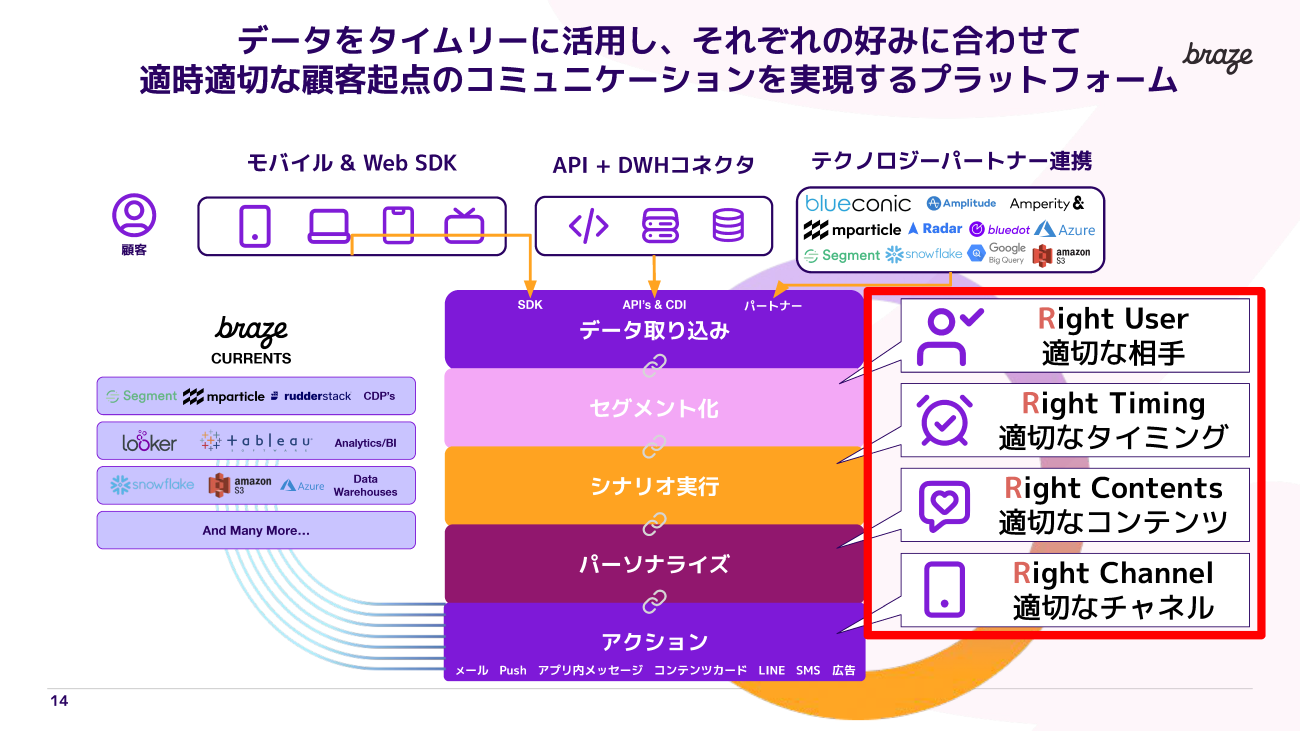

Brazeが標榜するのはこうした状況を解決し、本来のマーケティング戦略実行の「あるべき姿」に変革していくことだ。そのソリューションの最大の特長は、「これまでのようなチャネル単位のコミュニケーションではなく、一人ひとりの状況に合わせた『顧客起点コミュニケーション』を実現し、最高の顧客体験を実現すること」と新田氏は説明する。

Brazeには、企業のバックエンドシステムやCRM、サードパーティーデータを取り込み、メールやメッセージ、アプリ内通知など様々なコミュニケーションチャネルを通じてオファーを自動的に届ける仕組みが備わっている。そしてユーザーの反応などのフィードバックを受け、AIがより適切なユーザーに適切なタイミング・チャネルでメッセージを配信するなど自動最適化を行うことで、担当者の作業工数を削減しつつ効果を最大化できるという点も支持されているポイントだ。

そんなBrazeが、特に重要な顧客チャネルとして近年注視しているのがLINEだと言う。高いリーチ力と開封率の高さを持つチャネルにも関わらず、新田氏は「LINE活用に課題を抱えている企業は少なくありません」と問題を指摘する。

「ユーザーに情報が届かない」Pocochaが抱えていた課題

新田氏によると、毎月何らかの形でLINEを利用しているユーザー数は日本総人口の約8割に上っており、あらゆるターゲット層にリーチしやすい。LINE公式アカウントとつながっているユーザーのうち、約55%が企業からのメッセージを開封しており、しかもその8割が「24時間以内に開封している」そうだ。

一方で、企業の活用状況はと言うと、ユーザーからのブロックを避けるあまり、メッセージを送る頻度やタイミングを計りかねたり、メッセージ内容に自信が持てなかったり、「有効活用できている」と胸を張って言える企業はそれほど多くはない。

ブロックを防ぐには、適切なターゲットに適切なタイミングで最適なオファーを届けることがポイントになる。BrazeのLINE連携機能を活用すれば、ファーストパーティーデータを基に究極にパーソナライズされたメッセージを送れるうえ、ABテスト機能やAIを活用することで、好印象のメッセージを最適な配信頻度で届けることが可能になる。

実際に、LINE × Brazeの組み合わせを活用し、大きな成果を上げているのが株式会社ディー・エヌ・エー(以下、DeNA)が運営するPococha(ポコチャ)事業だ。

Pocochaは、スマホを使って誰もが気軽にライブ配信と視聴ができるライブコミュニケーションアプリ。新田氏とともにイベントに登壇したDeNA Pococha事業部 マーケティング部 リードコミュニケーションプランナーの大西正太氏は、次のように説明する。

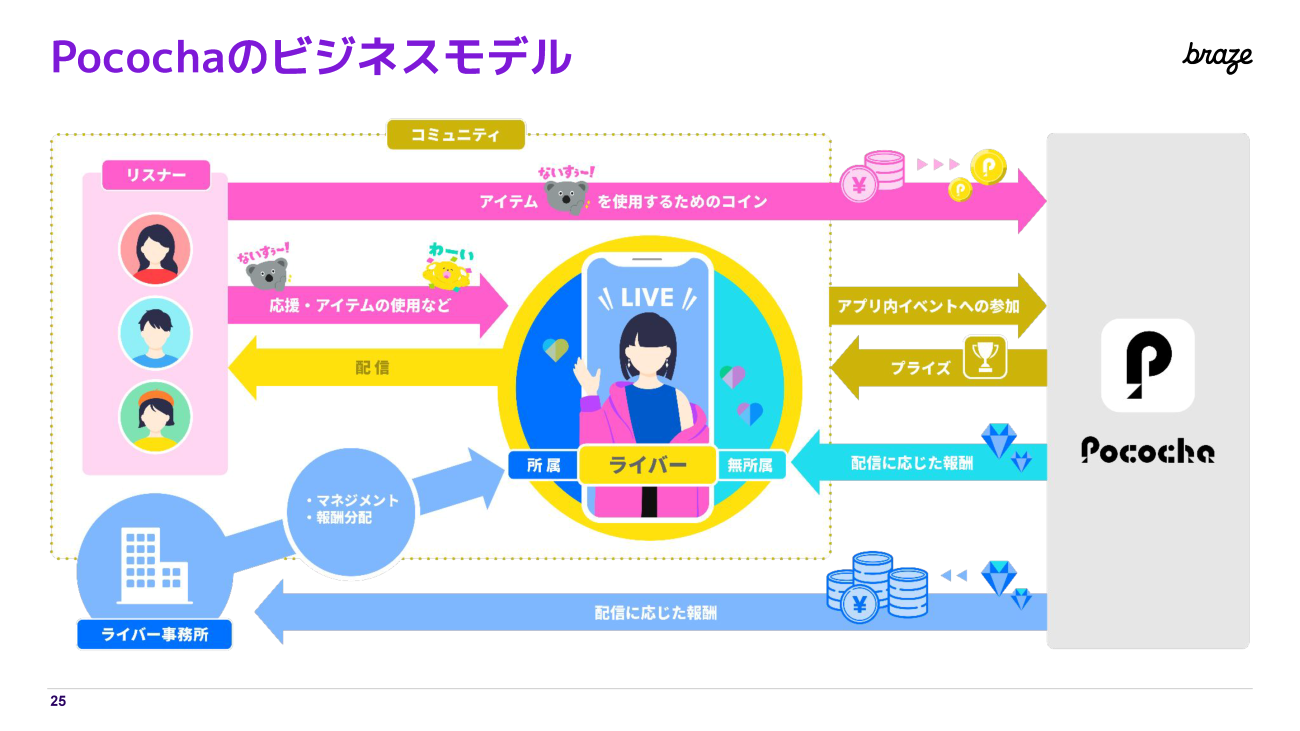

「一般的なライブ配信は『メディア型』と呼ばれ、ライバー(ライブ配信者)からリスナー(視聴者)への一方向の発信が中心です。それに対しPocochaは、10人から20人程度の少人数のリスナーがライバーを囲み、双方向のコミュニケーションを通じて関係性を深めることが特徴です。リスナー同士のつながりも生まれやすく、こうしたコミュニティ性の高い空間が、配信の継続と視聴の活性化につながる構造となっています」

そんなPococha では、以前からLINE公式アカウントを開設していた。だが、「すべてのユーザーに同一メッセージを送るのみで、パーソナライズされたコミュニケーションにはほど遠かった」と言う。

「気づかれなければ意味がない」LINE × Brazeに取り組んだ理由

そもそもPocochaでは、アイテム使用に加え、「コメント」「視聴」「いいね」「パチパチ」など多様な応援行動が評価対象となり、応援ポイントとしてライバーの報酬に反映される仕組みになっている。そのため、応援の盛り上がりを促し、配信の継続やコミュニティが活性化されるかがビジネスの鍵だ。

重要なのは、ライブ配信でいかにリスナーの行動を後押しするか。そこで同社が戦略の中核に位置づけているのがリスナーとライバーとの関係性を深め、LTVにつなげるCRMだ。「一度きりの体験ではなく、その体験をきっかけに継続的なエンゲージメントを確立することが目的です」と大西氏は話す。

ただ、メールやプッシュ通知をリスナーにいくら送信しても、開封されなければ意味がない。アプリ内にポップアップバナーを置いても、そもそもリスナーがアプリを起動しなければ気づかれないという課題もあった。こうした状況を改善しようと、同社が目を向けたのがLINEの有効活用だ。LINEはユーザーの生活動線上で活用されており、日常的な会話の延長線上でメッセージを届けやすいという利点がある。ユーザーの行動も促しやすいので、これまでのような一律配信から転じて、ユーザーごとに最適な内容・タイミングで届ける必要性が高まっていた。その実現に向けて、大西氏がPococha内にCRM組織を立ち上げ、マルチチャネル対応・リアルタイム配信・ユーザージャーニーに応じたセグメント設計が可能なCRM基盤としてBrazeを導入。アプリ内やメール、プッシュ通知といった既存チャネルから段階的に活用の幅を広げ、生活動線上にあるLINEも含めた複数チャネルでの高度な顧客コミュニケーション体制を構築した。

具体的に進めた施策と効果について、大西氏とともに登壇したDeNA Pococha事業部 マーケティング部 ロイヤリティ&エンゲージメントプランナーの德光晋太朗氏が説明する。紹介された施策は2つ。1つは、ロイヤルユーザーに対するお得なコインセットの販売促進だ。

マーケター1人&最小工数で課金率120%向上

ライバーの応援につかえるコインがお得に買えるコインパックは、Pocochaユーザーに大人気のアイテムだ。できるだけ多くのユーザーに情報を届けたい一方、限られた配信枠を最大限に活かすため、コイン購入の可能性が高いロイヤルユーザーに絞ってセットコインの販売通知を届けることを決定。社内データ分析基盤で、一定条件をクリアしたロイヤルユーザーを抽出して作成したユーザーリストをBrazeに読み込み、Braze側でセグメントを作成してお得なコインパックの通達メッセージを送付した。

こうして通知を送ったところ、メッセージを送った層は、送られていない層に比べて購入率が105%と明確な差が出た。同じメッセージを全ユーザーに送付するのに比べると、85%ものコストを圧縮でき、費用対効果は非常に大きかったと言う。なかでも「Brazeを使った設定作業に要したのは1時間弱で、なおかつ担当一人で実現。このリソースでこれだけの効果が得られた事実は大きいです」と德光氏は評価する。

もう1つの施策は、初心者ユーザーのアプリ定着率を上げるため、顧客体験の向上を目指したユニークな企画だ。先述したように、Pocochaはライバーとリスナーの距離が近く、フレンドリーであるという強みがある。このフレンドリーさを活かすために企画したのが、「ライバーからのお礼の手紙」という施策だ。

これは初めてライバーの配信を視聴したリスナーに対し、Braze経由でライバーからのお礼のメッセージをLINE・メールで届けることで、エンゲージメントの強化を促すというもの。事前の準備期間では、この企画に協力してくれるライバーを募り、手を挙げたライバーにはお手紙メッセージを登録してもらって、文面をBrazeにアップロードしておく。そして送信先の抽出には、データ分析基盤で初心者ユーザーが該当のライバーの配信を視聴したかどうかを日次でピックアップし、該当ユーザーのデータをBrazeに自動送信する。この自動送信をトリガーに、Braze側でお礼メッセージを該当ユーザーに配信するという流れだ。

この施策を実施したところ、お礼メッセージを配信されたユーザーの課金率は、そうでないユーザーに比べて120%伸長するという大きな成果につながった。1つの施策でここまで課金率が大きく伸びた例は他にないと言う。「LINEという身近なメッセージングチャネルで、ライバーさんからフレンドリーな言葉が贈られることで、リスナーであるユーザーさんの心を大きく動かせたのではないかと感じています」と德光氏は語る。

この施策も、一部データ基盤担当者の協力を得ながらも、開発チームの工数はかけずに、基本的にマーケターである德光氏一人が企画・実行・設定したものであり、新田氏も「作業に手間取ることなく実行できたおかげで、今後の施策立案やPDCAの高速化に貢献できた」と話した。

施策のPDCA高速化、リッチメニューの戦略的活用へ

DeNAではLINE × Brazeの組み合わせにどのようなことを期待し、今後どのように展開していきたいと考えているのだろうか。

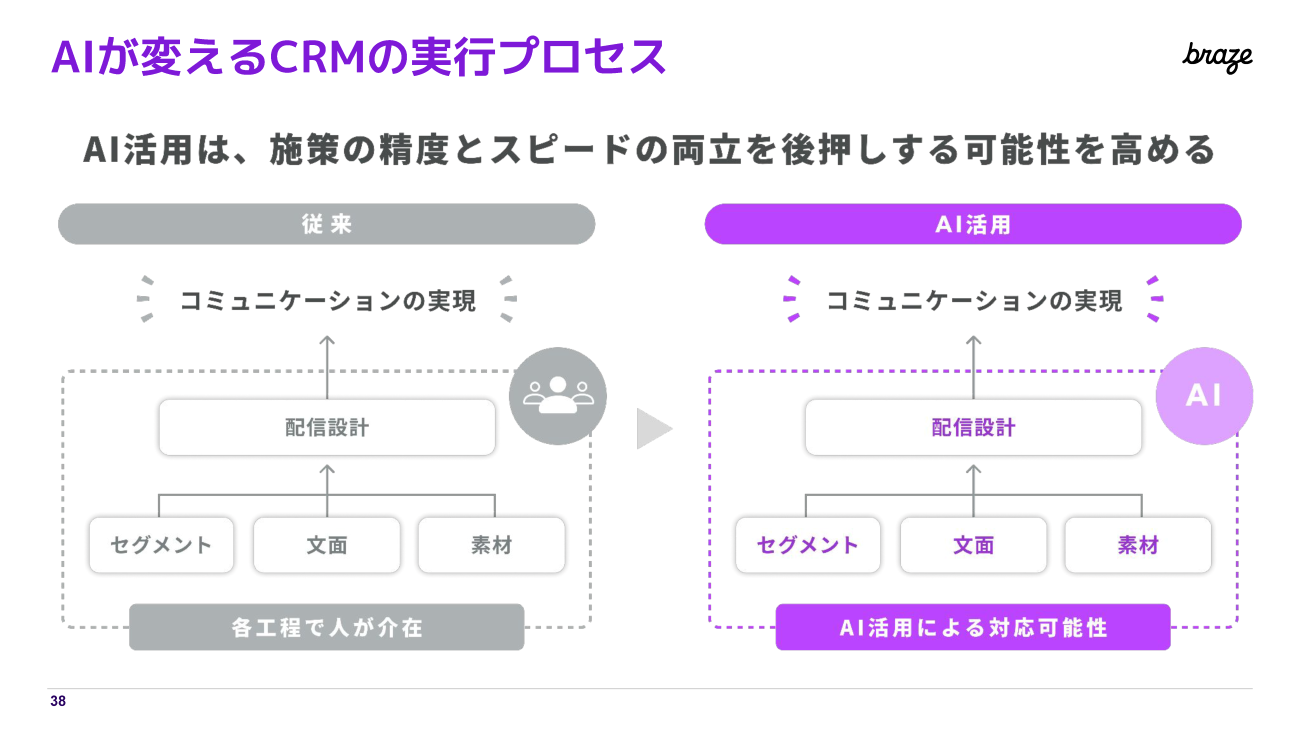

大西氏が期待を寄せるのがAI機能だ。マーケティングコミュニケーションでは「誰に」「何を」「どのように」届けるかというWho・What・Howがポイントになる。特にAIの活躍を期待するのは「How」の部分で、チャネルの選定や配信タイミング、文面や素材案などもAIが担うことで、「施策の精度とスピードのさらなる向上が期待できます」と大西氏は話す。

德光氏は「LINEというチャネルの効果を最大化するため、リッチメニューの活用を考えていきたい」と言う。Brazeを活用すればリッチメニューの出し分けはできるが、若干の技術知識を要するため、非エンジニアだと対応がなかなか難しい。この点について新田氏は「多くのユーザー企業から問い合わせをいただいており、リッチメニューの出し分けをさらに容易にできるように開発作業が始まっています」と説明する。

最後に新田氏は、こうした意見に謝辞を示しつつ、「これからも企業とユーザーのより良いコミュニケーションに貢献していきたい」と述べ、講演を終えた。

Braze導入事例集のご案内

2020年に日本に上陸してから現在に至るまで、あらゆる規模の企業がBrazeを活用して、期待以上の成果を上げています。企業のブランド価値、エンゲージメント、売上の向上などにBrazeがどう活用されてきたのか、ぜひご覧ください。