生成AIが横串でのデータ分析で導き出すコンテクスト

コンテクストはどのようにして捉えられるのだろうか。池田氏が2人に問う。

定量調査の結果、購入頻度や購入金額といった顧客データ、どのような検索ワードで流入しているか、商品の画像、広告などのデータを生成AIで横断的に分析していったという。

「定量調査や顧客分析は以前から行っていましたが、それらを横断して分析するのはとても膨大な作業になってしまうため、人力での実行は現実的ではありません。しかし、ブランド強化には必要だと考えていたので、プレイドさんから生成AIを活用した分析の提案をいただいた際には、『ぜひやりましょう』とお願いしました」(小野田氏)

多様なデータを横断的に分析し、同社を代表するブランドURBAN RESEARCHをはじめ個々のブランドのコンテクストを、一般層に見られるものとブランドをよく利用しているユーザー層に見られるものに分けて紐解いていった。

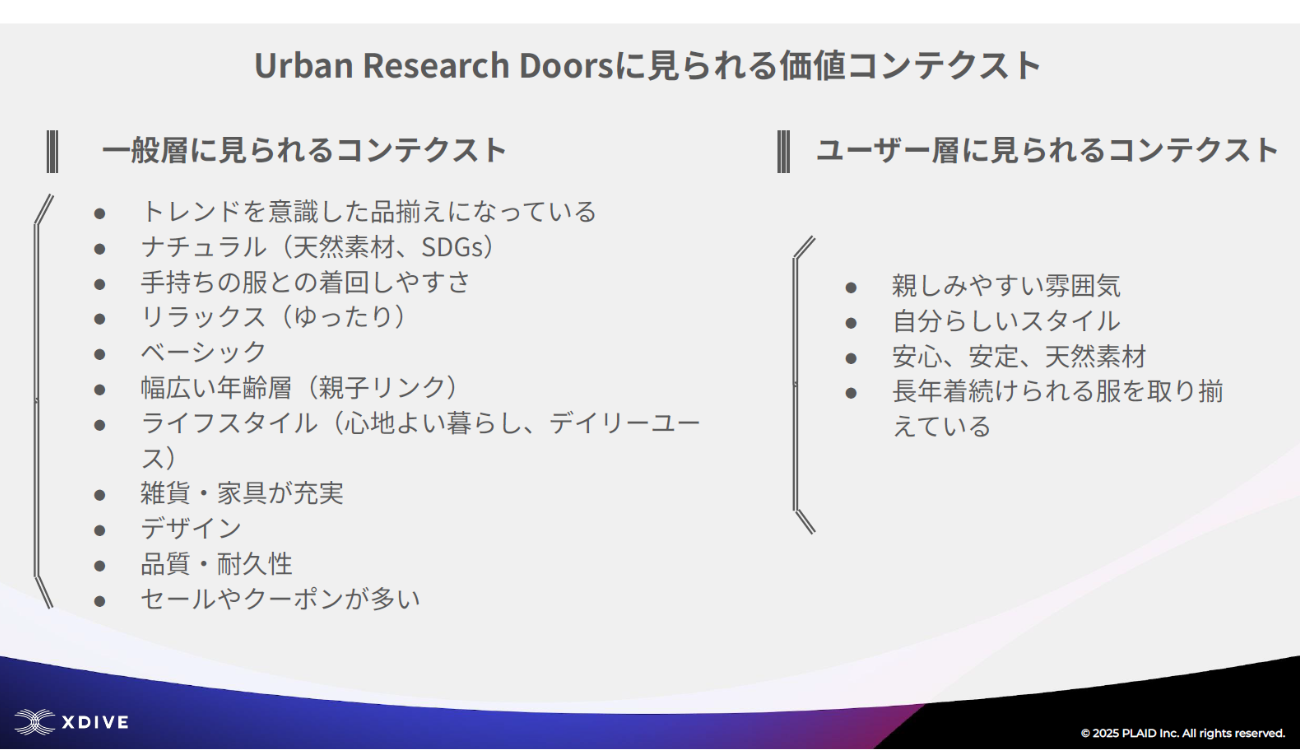

たとえばURBAN RESEARCH DOORSの価値コンテクストのうち、一般層に見られるコンテクストには「トレンドを意識した品揃えになっている」「ナチュラル(天然素材、SDGs)」「ライフスタイル(心地よい暮らし、デイリーユース)」「セールやクーポンが多い」などが挙がった。一方でブランドを利用しているユーザー層に見られるコンテクストとしては「親しみやすい雰囲気」「自分らしいスタイル」といった違いが見られた。

「弊社の中でもURBAN RESEARCH DOORSは特にブランドを確立しています。ナチュラルやSDGs、ライフスタイルに寄り添った提案といった、我々が伝えたい部分がコンテクストにも出ていたので、お客様に伝わっていることが確認できました」(小野田氏)

一方で、あまりセールやクーポン配布をしないブランドにも関わらず、「セールやクーポンが多い」というコンテクストが出てくるケースもあった。多くのブランドを抱えるため、他ブランドと混同されているのではないかと小野寺氏は見解を示す。

「まだブランドを伝えきれていない部分があると改めて認識できました。ブランドごとの価値を伝える力を強化する必要があると感じます」(小野田氏)

コンテクストからわかるブランド強化の道筋

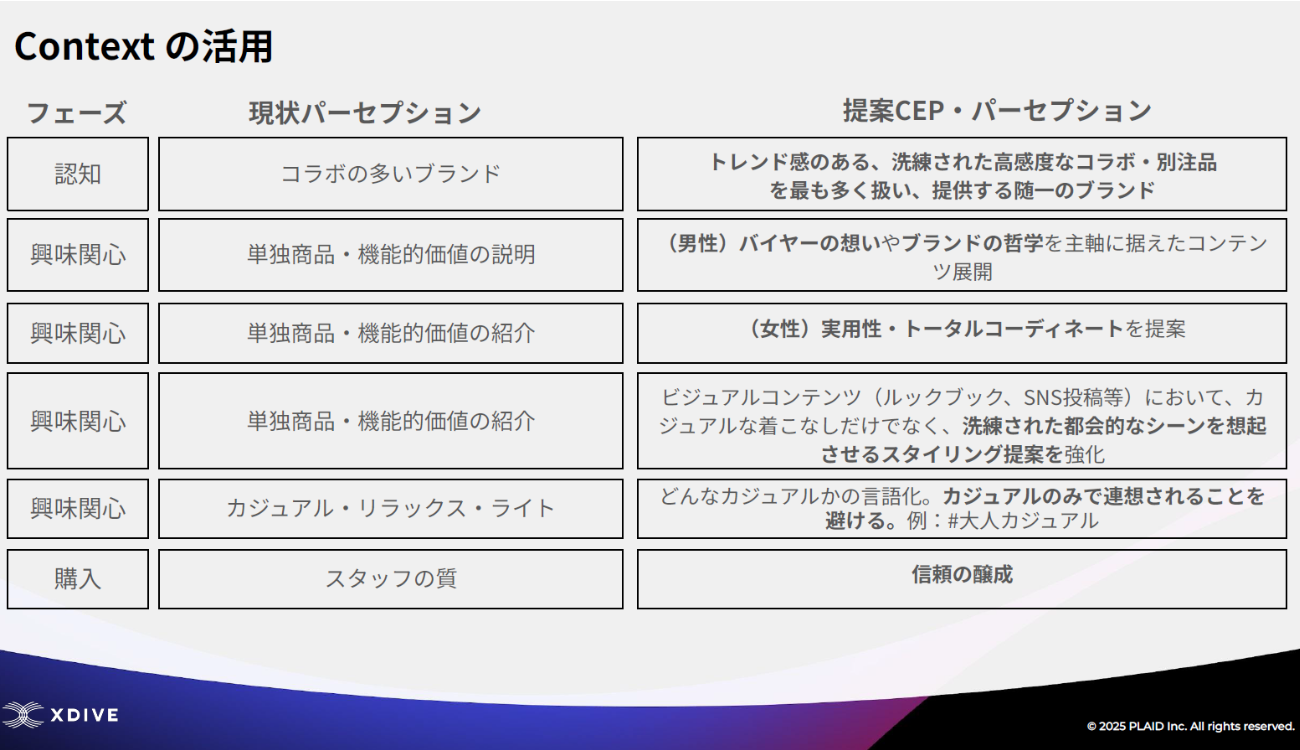

続いてコンテクストを活用し、認知、興味関心、購入といったフェーズごとに現状パーセプション(現状の認識)、提案CEP・パーセプション(顧客に提案するとよいブランド想起のポイントや認識)をまとめていった。

たとえば認知のフェーズにおける現状パーセプションでは「コラボの多いブランド」となっている。小野田氏が先述した大阪・関西万博で販売している551HORAIとコラボしたアパレルは売上が好調となっているので、こうしたコラボ商品を入り口にブランドの認知を獲得していくことが、ブランド強化の一つになると考えられる。

「他社も同様のコラボレーションを行っているため、『コラボの多いブランド』という認識は、アーバンリサーチ特有の価値だとは捉えていませんでした。自社では意識していなかった、こうした要素が明らかになったことは意外な発見でした」(小野田氏)

また、興味関心のフェーズにおける提案CEP・パーセプションでは、男性は「バイヤーの想いやブランドの哲学を主軸に据えたコンテンツの展開」が、女性は「トータルコーディネートの提案」が挙がっている。アパレル業界では昔から言われてきたことではあったが、改めてデータによる裏付けが取れたことにより、ブランド強化に向けた具体的な取り組みの重要性が明らかになった。