BBM最初のステップは?客観指標でICPを定める方法

MZ:BBMを始めるために、まず何から取り組むべきでしょうか?

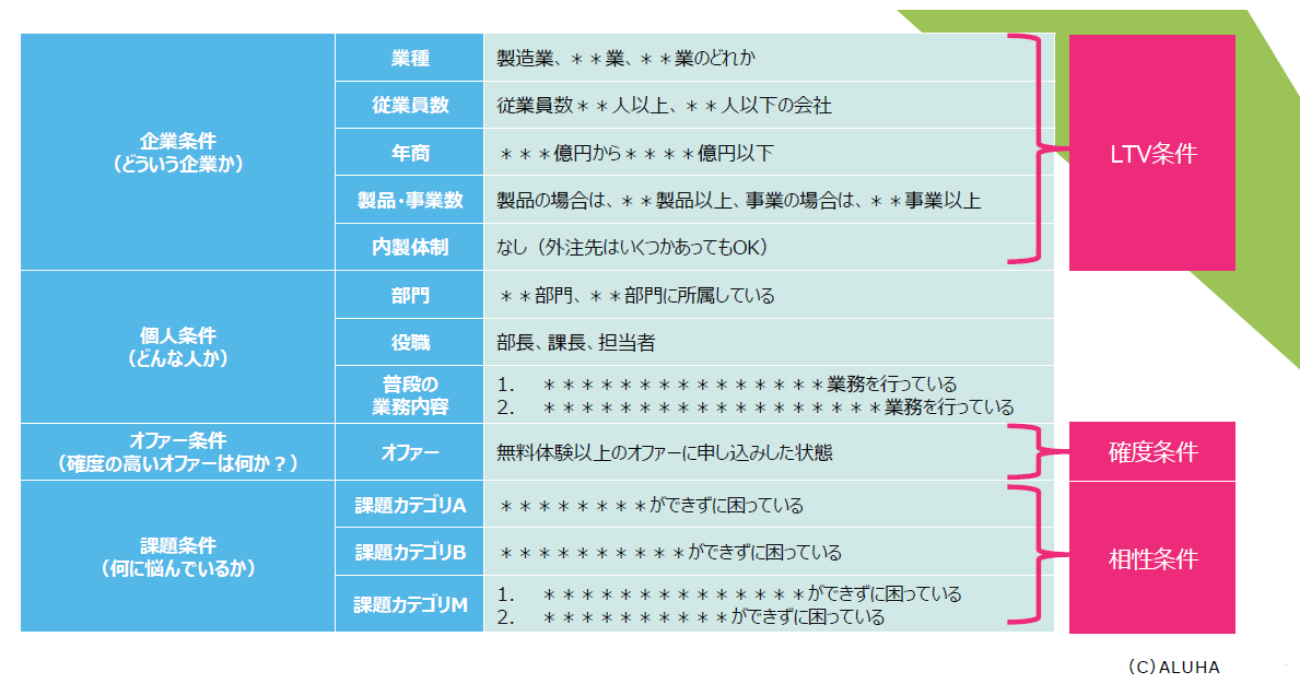

荻野:最初のステップは、自社のICPを定義すること。特にLTV条件と相性条件をしっかり決めることが重要で、これらは客観的なエビデンスに基づいて定義する必要があります。

LTV条件は、既存の優良顧客のデータ分析から決まります。現在の優良顧客がどんな業種、従業員規模、年商の企業なのかを分析すれば、条件が見えてきます。

相性条件は、顧客やリードが抱える課題のデータベースと、自社の強みや実績を照らし合わせて決定します。課題のデータベースでは、市場調査やアンケート調査、営業が日々の対話で聞いた課題を蓄積し、これをAIで分析してカテゴライズしていきます。その中から自社で解決できる課題や提供価値を特定し、相性条件として定義するのです。

以下の例のような「ICP定義シート」を作成することで、ICPの条件を洗い出し定めていきます。

MZ:マーケターが意識すべき点も教えてください。

荻野:BtoCの感覚で、つい量に偏らないよう注意することです。特にBtoBマーケティングでは、質も量同様に重要です。また、マーケター個人の思い込みやイメージではなく、データや実績に基づいて客観的にICPを定めることが大切です。

営業から「なぜこの条件の会社に売り込めばLTVが高くなるのか」と問われた時に、「既存の優良顧客であるA社、B社、C社の企業属性を分析した結果です」と答えられれば、納得いただけます。データに基づく視点で客観的にアプローチすることで、営業部門との連携もスムーズになります。

そのためには、自社の優良顧客の管理ができている状況や、課題データベースなどの環境整備が前提となります。これらの基盤がなければBBMの適切な実践は難しいため、まずは社内で情報を蓄積する体制作りから始める必要がありますね。

リードの質・量のバランスを共通言語に

MZ:最後に、BBMを通して御社が目指す世界観をお聞かせください。

荻野:リードの量が欲しい時は量重視の施策を、質を狙いたい時は質重視の施策を、マーケターが自由に選択できる環境を実現したいと考えています。年間を振り返った時に「今年は質重視に走りすぎた」「量に偏りすぎた」といった議論を、ICP率を見て目線をそろえながら関係者間で行い、翌年のリソース配分戦略を客観的に検討できることが、冒頭に述べた課題の解消につながると思っています。

最終的には「ICP率が40%程になると、当社は利益が最大化する」というような、マーケターが自社にとって理想的なICP率を発見できることを目指しています。これにより、自社のリソース配分戦略の最適化が実現できます。

BBMが目指すのは、マーケティング部門と営業部門が量と質のバランスを共通言語として持ち、建設的に議論しながら事業成長を実現できる世界です。どちらか一方に偏ることなく、データに基づいて最適なバランスを追求し、持続的な事業成長につなげる。そのようなBtoBマーケティングの実現を支援していきたいですね。

質と量のバランスを最適化するBBMを自社で実践してみませんか?

リードの量と質のジレンマで悩んでいるBtoBマーケター、BBMについて関心がある方や詳しく知りたい方は、「BBMの入門書(無料PDF資料)」をぜひダウンロードください。