デジタル広告は飽和状態。突破口となるのは?

2021年にマスコミ4媒体(テレビ・新聞・雑誌・ラジオ)の広告費をインターネット広告費が追い抜いて以降、その差は年々広がっている。電通のデータによると、2024年の4マス広告費は前年比100.9%とわずかに伸びたが、インターネット広告費は3兆6,517億円(前年比109.6%)に達し、総広告費の約半分(47.6%)を占めるまでになった。このように市場が急拡大する裏で、広告主間の競争は激化の一途をたどっている。

こうした状況を、運用型広告の運用代行に約20年の実績を持つキーワードマーケティングの代表取締役社長、瀧沢貴浩氏は「デジタル広告費が過密状態にある」と指摘する。

中でも特に支持されているのが検索広告だ。瀧沢氏によると、検索広告は全インターネット広告費の4割を占め、前年比111%と今も成長を続けている。検索広告の最大の利点は、商品・サービスへの関心が高い顕在層に効率よくアプローチできる点だ。確度の高いユーザーを獲得できるため、CPAを抑えやすいとされてきた。

しかし、現在のように検索広告が飽和状態になると、この法則は通用しなくなる。検索広告は「検索された時」にしか表示されないため、そもそも検索ボリュームに上限がある。限られたキーワードをめぐって入札が過密になり、CVR(コンバージョン率)は横ばいのままCPC(クリック単価)だけが上昇するという悪循環に陥ってしまう。実際、キーワードマーケティングが蓄積した過去10年、95億円分のデータも、CPCが年々上昇していることを示している。

この状況を打破するため、広告主はより広い潜在層にアプローチし、認知を広げ、検索ボリュームを増やす必要がある。しかし、テレビCMなどのマス広告は費用が数億円規模になりがちで、多くの中小企業には現実的ではない。

こうした課題を解決する手法として、キーワードマーケティングが提唱しているのが「検索創出型マーケティング(SCM)」である。

第三者による情報発信で良質な検索を増やす

検索創出型マーケティングとは、デジタル広告とPRの“合わせ技”で、デジタル広告の縮小均衡を解消してコンバージョンを向上するというキーワードマーケティング独自の手法だ。瀧沢氏は検索創出型マーケティングについて「第三者による客観的な情報発信によって、売上・問い合わせに直結する検索流入を、間接ではなく直接的に創出する手法」と定義している。

この手法は、2022年に同社が総合PR事業を展開するベクトルグループに加わったことがきっかけで生まれた。

「PR活動を見ると、PRによって検索が伸びた事例は数多くあります。ですが、それをデジタルとつなげていく施策はこれまであまり語られてきませんでした。私たちキーワードマーケティングが実績を持つデジタル広告のナレッジと、PRで検索数が増えるという事例を組み合わせて、新しいマーケティング手法を確立できないかということで生み出されたのが検索創出型マーケティングです」(瀧沢氏)

そもそもPR(Public Relations)とは、「一般消費者や従業員、ステークホルダーを含めて、組織と社会の良好な関係づくりを展開する」という意味がある。このうち、広告費などの金銭報酬を介さずに自社のことをメディア掲載してもらう活動が「パブリシティ」と呼ばれるものだ。一般に、プレスリリースの配信や記者発表会などがパブリシティ活動で挙げられるが、キーワードマーケティングではパブリシティをもう少し広く捉え、インフルエンサーを活用したSNSマーケティングや認知向け広告、タレントを使ったコンテンツ制作もパブリシティ活動としている。

ただし、あくまでパブリシティ活動なので、客観性を維持することが重要だ。

「たとえば認知向け広告といっても、製品・サービス名を連呼するのではなく、導入企業にインタビューして導入した目的と成果を動画で語ってもらうなど、客観的に役立つ情報を活用することが大切です」(瀧沢氏)

PRがマーケティングに効果的な3つの理由

なぜマーケティングにPR活動が有効なのか。瀧沢氏はその理由を3つ挙げる。

1つは、テレビCMなどのマス広告を使って認知を広げるよりもPRのほうが費用を安く抑えられること。実際、毎月数百万円から数千万円を広告予算に投入している企業が、単月予算で100〜200万円のPR費用をかけるだけで検索ボリュームが急増した例があるという。

なぜPRが検索に効くかといえば、広告と違って第三者であるメディアが報じた客観的なメッセージだからだ。広告はあくまで企業目線の一人称で語られるメッセージだが、PRを通じたメッセージは、第三者機関であるメディアを経由して拡大する。人間は元々独りよがりの自己アピールより、第三者からの評価を信じる傾向がある。このため、「テレビで見たあの商品が良さそうだから検索してみよう」と、次の行動につながりやすくなる。

もう1つは、PR活動は工夫次第でマス広告に匹敵するかそれ以上の成果を出せること。たとえば仏壇で有名なはせがわでは、リビングに置いても違和感のない「リビング・コレクション」という仏壇シリーズを展開していたが、ターゲットとなる若年層への認知度向上に悩んでいた。そこで検索創出型マーケティングで200万円の単発施策を展開し、ネーミングも「リビング仏壇」としてメディア・プロモーションしたところ、影響力のある媒体で記事として取り上げられ、指名検索数と売上を大きく伸ばした。

最後に、PRはデジタルマーケティング全体に好影響をもたらすこと。PRがあることで、デジタル施策全体にレバレッジがかかり、相乗効果で成果が上がる。これら3点がマーケティングにPRが有効な理由であり、検索創出型マーケティングの特長となっているポイントだ。

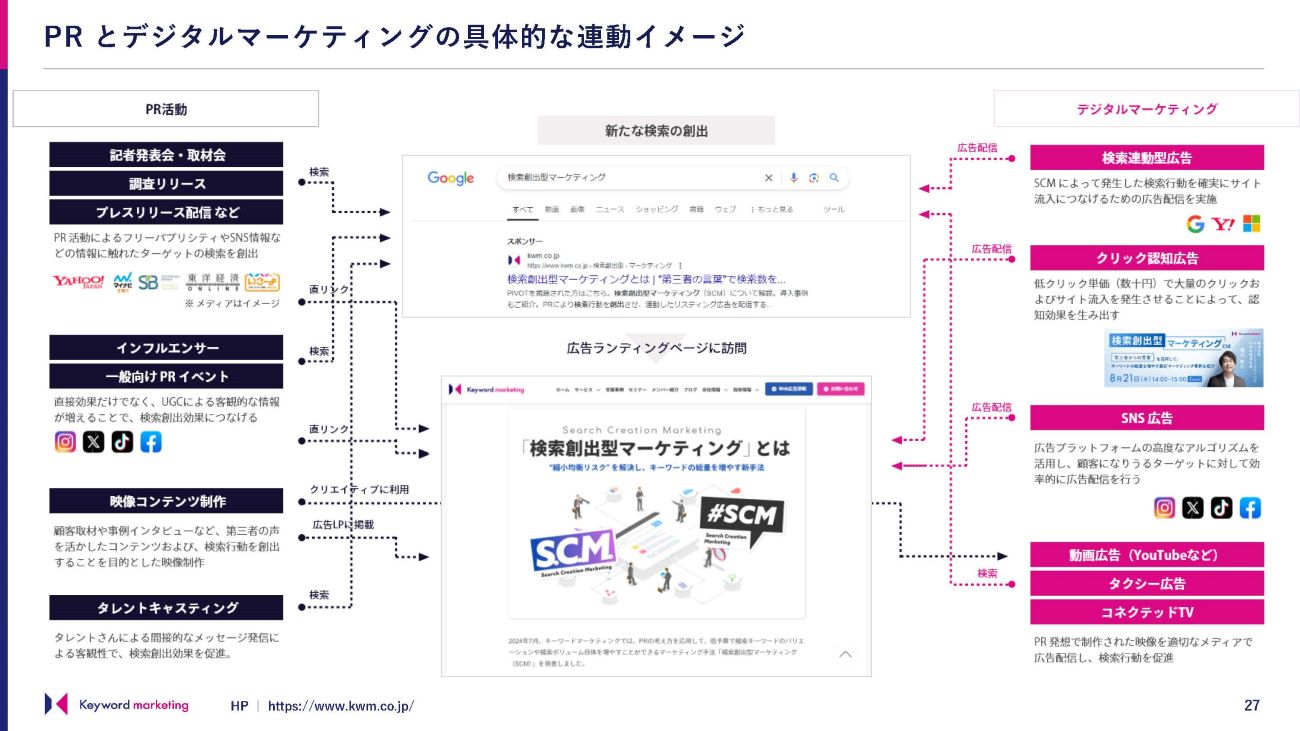

PRがデジタルマーケティングに良い影響を与える仕組み

PRがデジタルマーケティング全体にもたらす好影響について、詳しく見ていこう。

起点となるPR活動は、記者説明会やプレスリリースなどのほか、インフルエンサーによる発信や一般向けイベントなど様々な活動がある。こうした活動について報道・発信された情報を見て、消費者は興味を覚え、検索行動に移る。ここでPRとデジタルマーケティングを連動させるポイントとして、瀧沢氏が「最も重要なポイント」と述べているのが、中央にあるランディングページだ。

ランディングページは、検索をしたユーザーが最初に訪れるいわばファーストタッチポイントに当たる。ここでコンバージョンをしっかり取ると同時に、訪問したユーザーに対しデジタル広告でアプローチし続けるというプロセスをしっかり設計することで、一度興味を持ったユーザーを取りこぼすことなく成果につなげられるという。

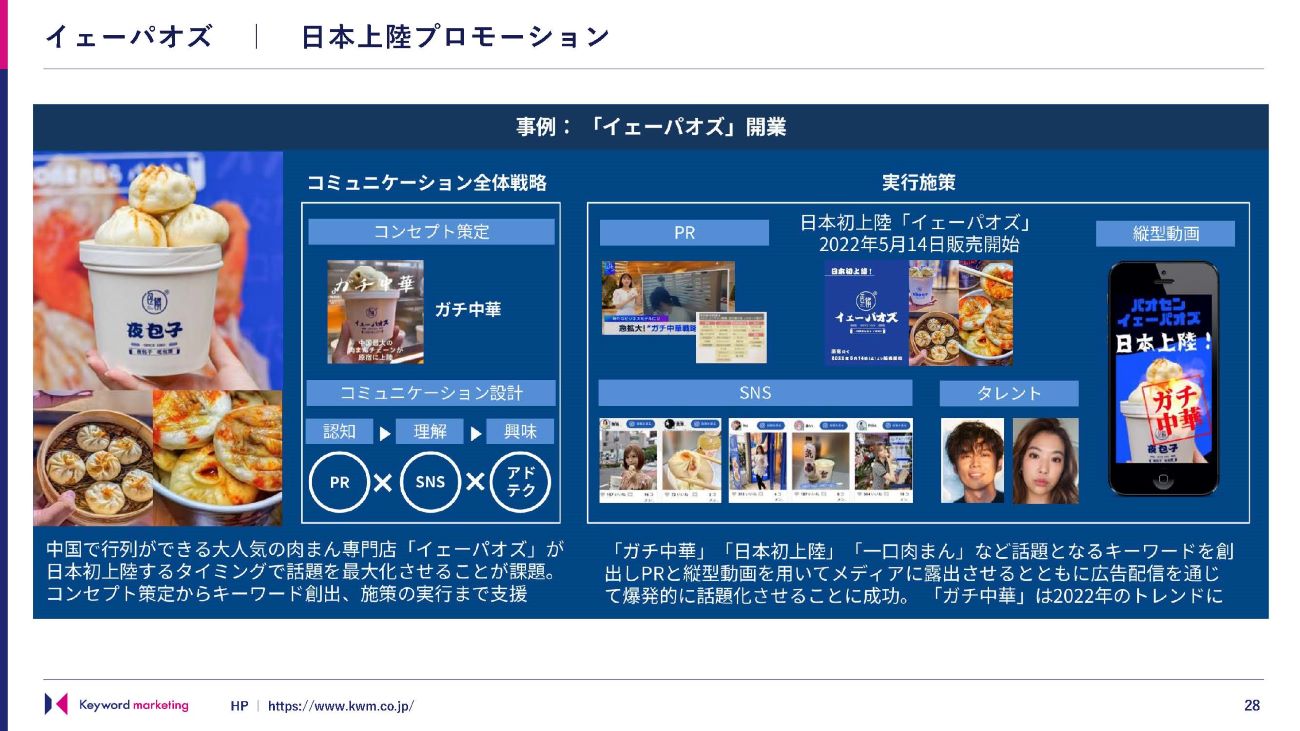

具体的な好例として挙げられるのが、2022年に日本に上陸した中国発の肉まん専門店「イェーパオズ」だ。

ベクトルグループでは、中国で大人気の行列ができるイェーパオズが日本初上陸するタイミングに合わせて話題を最大化できるように、コンセプトの策定からキーワードを創出し、デジタル施策まで一気通貫で実施。本場中国発ということで「ガチ中華」というキーワードを作り、認知施策としてPR活動、理解促進のためにSNSやタレントによる情報発信を展開、そして縦型動画で「ガチ中華」と「イェーパオズ」の両方を訴求することで話題を作った。「ガチ中華」という言葉はトレンドとなり、2022年の新語・流行語大賞でトップテンに入賞。検索トレンドも急上昇し、話題となった。

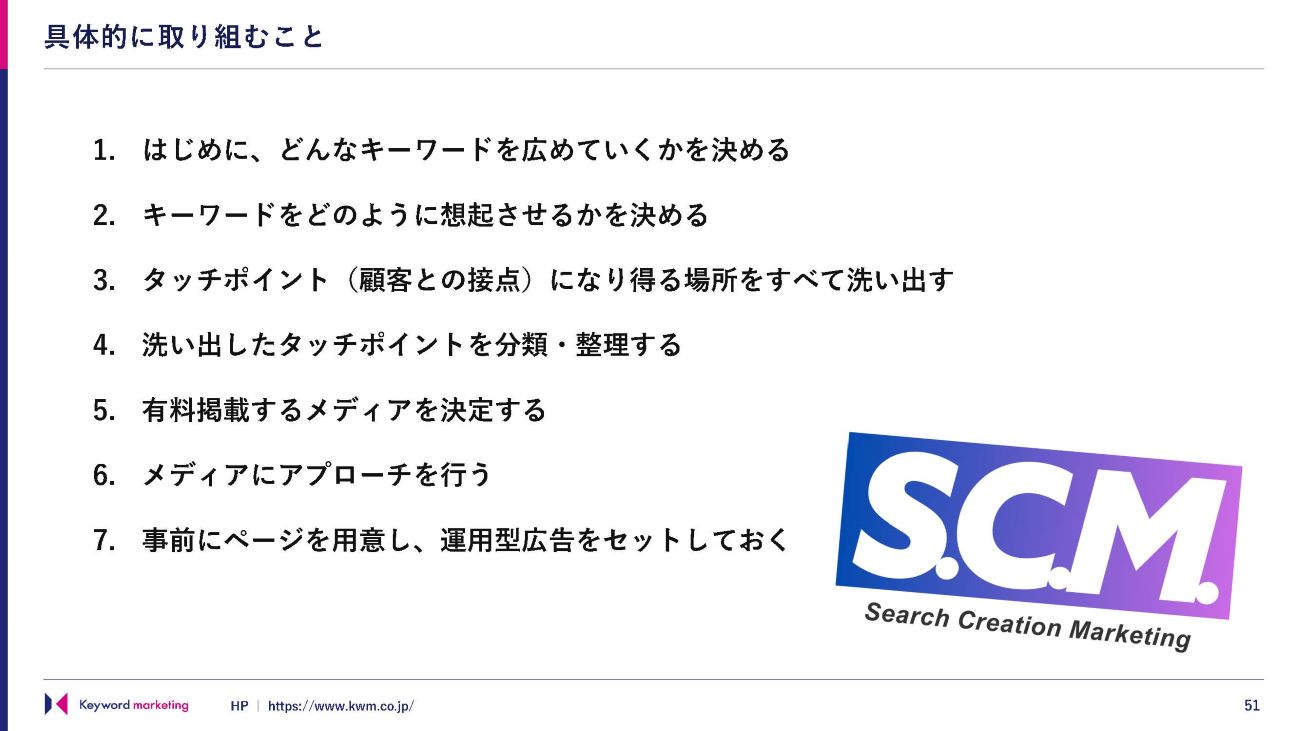

検索創出型マーケティングを実現する7ステップ

そんな検索創出型マーケティングを実際に展開するにはどうすれば良いのか。瀧沢氏は「当社やPR会社に依頼する前に、自社だけでできる取り組みはたくさんあります」と話し、次の7ステップを挙げて取り組むべき重要ポイントを説明する。

ステップのなかで、まず重点を置いて取り組みたいのが「キーワードづくり」だ。これは検索される前提を作る最重要工程であり、「検索創出しやすい言葉」を決めていくことがポイントとなる。大切なのは「シンプルでわかりやすいこと」。必ずしも短い言葉である必要はなく、聞いた瞬間に意味がわかるという点が大切だ。また、無理して新しい言葉を作ることも必須ではなく、老若男女誰もが違和感なく使えるわかりやすさを最優先で考えていく。

逆に避けたほうがいいのは、英単語や漢字の当て字を使うこと。打ちやすく変換しやすい言葉であることが、特にスマホ検索の創出を左右する。アルファベットだった支払いサービスが、カタカナに変更したとたん検索数が急増したという例もあるほどだ。「自社のSNS担当者に、アルファベットではなくカタカナ表記で投稿するように相談するのもいいでしょう」と瀧沢氏はアドバイスする。

次に注意したいのは、「どのように想起させたいか」を決めること。決めたキーワードを、どのような文脈で想起させたいのかをあらかじめ決めておく。想起の仕方も、「ファストファッションといえば◯◯」というようにカテゴリーで第一想起を取るものや、「高級ブランドバッグを買うなら◯◯」と利用意向を想起させるものまで様々だが、キーワードマーケティングでは「課題解決想起」「概念理解想起」「利用意向想起」「カテゴリー第一想起」を基本として、どこを狙っていくかを考えることを提案している。この想起の仕方によって、全体のコミュニケーションの方向性が定まってくる。

そして顧客との接点(タッチポイント)についてだが、「まず接点を徹底的に洗い出すことが必要です」と瀧沢氏。想起や認知を短期間で高めるには、様々なメディアから繰り返し情報に触れてもらう必要があるので、「自社ですぐに取り組める接点」と「スピード感をもって有料掲載する接点」とを抜け漏れなく整理していく。

認知を定着させる接触設計の目安は、1〜3週間のあいだに異なる4種類以上のメディアに触れてもらうこと。自社でコントロールできる施策としては、SNSやメルマガ、ブログに加え、営業メールの署名や月次報告書のスライドなど「いつも使っているけれど面で効く」接点も効果が高いので、こうした面でキーワードを訴求していく。こうして工夫次第で費用をかけずに認知を積み上げていく。

また第三者メディアを使う場合は、「枠を買う」発想ではなく「編集コンテンツを買う」発想で選ぶことが大切だ。選定のポイントは、強い視聴者基盤を持ち、質の高い編集記事を提供する媒体を選ぶこと。これにより、客観的で信頼されやすい情報として届きやすくなるという。

最後に、検索して訪問してくれたユーザーの“受け皿”となるコンテンツをしっかり用意する。ホワイトペーパーやオウンドメディアの記事、SNSで使う画像やXの長文投稿など、ユーザーが様々な経路で情報に触れやすいように設計し、検索したときに必ず自社の深掘りコンテンツへ導ける状態を作っておくことが必要となる。併せて、運用型広告をセットして訪問者とのコミュニケーションを欠かさない仕組みを備えておくことで、露出から検索、深堀り、コンバージョンへとつながる導線が実現する。

とはいえ、コンテンツ制作はもちろん、メディアの見きわめ方だけでも難しく、日頃からの情報収集が必要となる。瀧沢氏は「選定のアイデアが湧かないときは、各媒体の動向に通じたPR会社の知見を借りるのも賢い選択です」と述べ、講演を終えた。