BtoBマーケターが目指すべき成果と、それを阻むボトルネック

富家翔平氏はBtoBマーケターとして9年の経験を持つ。前職のコニカミノルタジャパンでは、3人のチームを4年で30人規模まで拡大。その後、全社横断のマーケティング組織の立ち上げと運営を担当した。現在はスタートアップでマーケティングを推進しながら、BtoBマーケター向けフレームワークを書籍や講演で発表している。

講演の冒頭、富家氏はBtoBマーケターの役割と成果創出を阻む要因について整理した。

「BtoBマーケターが向き合うべき成果は、顧客の成功と組織の成長を通じてLTV(顧客生涯価値)を最大化することです。顧客の成功とは、自社のサービスを活用し続け、目的を達成し、顧客自身が成果を得ることを指します。顧客の課題や要望は年々高度化しており、それに応え続けるには組織の成長が欠かせません」(富家氏)

組織の成長は個々の成長の積み重ねであり、一人ひとりの能力向上がケイパビリティとして結実する。本来であれば、そうした個人や組織の成長が顧客の成功をもたらし、組織は得られた利益を投資してさらなる組織成長を目指す……という好循環が生まれるはずだ。

ところが、現実は「今月の受注」「今月の売上」「この施策で獲得したリード数」といった短期的な目標に目が向くあまり、本来投資すべき組織の成長との間にジレンマが生じやすい。

「この矛盾を解消すべく、すべての活動を『LTV最大化』という上位目的に統合することが、BtoBマーケターに求められる仕事なのです」(富家氏)

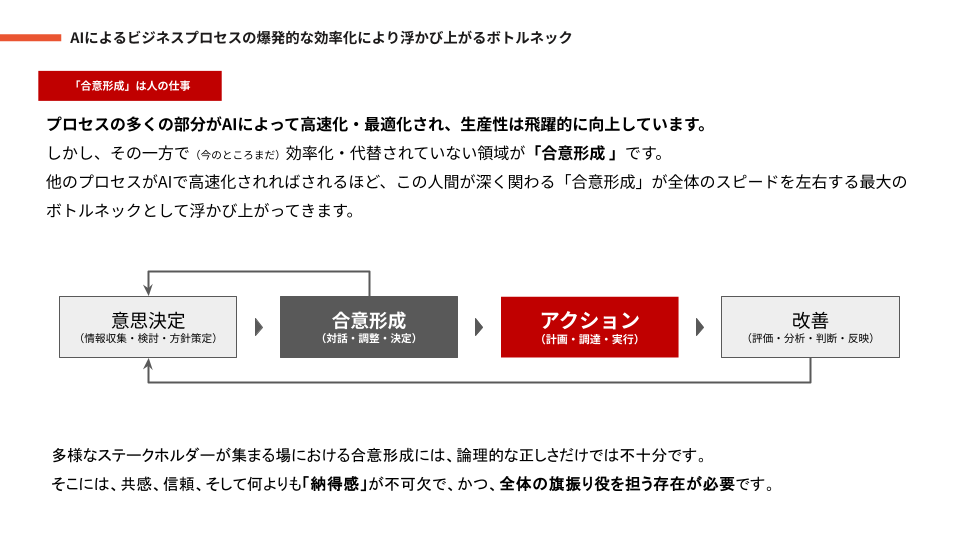

では、BtoBマーケターが全体最適の旗振り役としてLTV最大化をリードしようとするとき、最大の障壁となるのは何であろうか。富家氏は自身の経験や昨今のAIの台頭を踏まえ、「ステークホルダー間の合意形成」こそが最大のボトルネックだと強調する。

合意形成の重要度を押し上げている「3つの構造変化」

AIの進化は、意思決定や実行、改善といったビジネスプロセスを飛躍的に高速化させた。しかしその一方で、「社内合意形成」はAIによる代替が困難な、人間固有の領域として残されている。

富家氏は、このAIの台頭をはじめとする以下の「3つの構造変化」が、現代のBtoBマーケターに求められるスキルセットを大きく変えていると指摘する。

1.作業のAI代替

AIが作業や知識を急速に民主化し、単純な実行力や知識量そのものの価値は相対的に低下した。今後求められるのは、部分最適ではない「全体を構想する力」であり、そこにこそ企業の競争優位性が生まれる。

2.合意形成コストの増大

どれほど優れた構想を描いても、合意形成というコストの壁を越えられなければ実行に移せない。ステークホルダー間の意思決定の遅れは機会損失に直結し、企業全体の成長を阻害する致命的な要因となる。

3.組織のサイロ化

営業とマーケティングの間に見られるのは、顕在的な「対立」というより、むしろ「静かな分断」であると富家氏は言う。表面的な衝突はなくとも、水面下では顧客体験が部署ごとに寸断され、組織が大きな目標へ向かうエネルギーが削がれていくのだ。

LTVの最大化は、こうした組織の分断を乗り越え、一貫した顧客体験を提供して初めて実現される。そのためには、部門横断的な合意形成が不可欠だ。しかし、このことは理屈で理解できても、「では、具体的にどうすればよいのか」という実践は極めて難しい。その課題に対する一つの解こそ、富家氏が考案した「CABフレーム」なのである。

11月11日「リテール特化のMarkeZine Day」開催決定

11月11日(火)にリテール領域に特化した「MarkeZine Day 2025 Retail」を開催します。メーカー企業のマーケティング&営業担当者、EC事業者、リテーラー、リテールメディア運用事業社に向けた、1dayの特別イベントです。ぜひご参加ください。