Facebook広告が世界中で人気の理由は、配信先が“ほぼ人だから”

日本だけでなく世界中で、テレビCMに多額の予算を割いているブランド企業が、デジタルのコミュニケーションに移行している時代。例えば「20代男性に広告を出したい」という場合、デモグラフィック・データで見る限り、視聴者の年齢層が上がっているテレビではなく、目的とする層にターゲティングできるデジタルメディアやソーシャルネットワーク、そしてスマートフォンなどを広告出稿先に選ぶのは、当然の流れです。

中でもFacebook広告が人気なのは、ユーザーの年代や性別などが正しく登録されていることから、ターゲットに対し正確に広告配信できるから。「目的とするターゲットにきちんと広告を見てもらう必要がある」というブランドが広告を出稿する際に求める基本的なニーズに、最も精度が高く応えることができるからです。考えてみれば、非常にシンプルなことなのです。Facebookに限らずプラットフォーマーの間では、広告を見ているのが人なのかコンピューターなのか類推し、コンピューターだと思われる取引を排除して、広告を配信し始めています

ではそもそも、Facebookのような「ほぼ人」であるデータを保有していない場合、プラットフォーマー側はどのように人かコンピューターかを把握しているのでしょうか。とてもシンプルなロジックを紹介すると、「人にはできない行動」を取った場合は省くといったものがあります。アクセスが極端に多いCookieのIDを「人ではないだろう(=コンピューターだろう)」と推察し、カウントしないなどが挙げられます。このようなパターンを無数に把握し、より人に広告を届けるための精度を上げていく取り組みを続けていきます。

しかしながら、コンピューターを除くだけでは問題は解決しません。人と判断されていても、なぜそのデモグラフィックだと判断できるのかを正確に類推することのほうが、遙かに難易度が高いからです。例えばCookieの情報をもとに20代前半の女性を特定する場合、「スイーツのことを頻繁に検索しているから女性」「若い女性向けのECサイトを多く訪れるから20代前半」と断定できるのでしょうか。男性だってスイーツを頻繁に検索しますし、体型が細い男性がリアルの店舗だと女性ものを買えないので、ECで買っている可能性もあります。つまり「●●であるから女性」「●●であるから20代前半」と類推するのは、今の時代は非常に困難であり、正確な類推をすることはとても難易度が高いのです。 一方で、Facebook広告のようにユーザーからデータの提供に承諾を得た「個人は特定できないが、確かに人である」というデータ群に対し、広告を配信するモデルが既に存在しています。

まとめると、Facebook広告がなぜ世界中で人気なのか、それは類推した「人・デモグラフィックである」ではなく、きちんと許諾を得た「人」であり、ブランドがブランドにふさわしいと考えるターゲットに広告を精度が高く配信可能であるからです。それは詰まるところ、広告を配信する「データクオリティ」への意識が高まってきているのだと考えられます。

アドフラウド問題に対抗する2つの方法

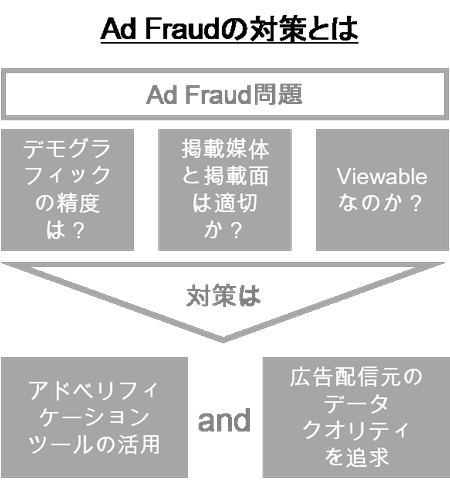

今回の記事では、アドフラウドが問題視されてきた背景、そして日本でアドフラウド問題がなかなか顕在化しない理由を解説しましたが、それらを乗り越える対応策は大きく2つあります。

1、まずは基礎として、アドベリフィケーションツールを活用しながら、ブランドを毀損せず、かつ望む媒体に、Viewable Impressionで露出できるようにメンテナンスをする

2、Facebookのような正しいデータに対して広告配信でき、ブランド毀損することのないメディアを厳選できる「データクオリティ」を追求する

次回は、世界43か国のインターネット視聴率、オンライン広告効果測定、モバイル利用動向調査、データ解析ソリューションなどを提供し、デジタル市場分析で世界をリードするcomScore社の日本法人カントリーマネージャーの男澤洋二氏と、Supershipの広告事業本部 アドプラットフォーム事業部 DSP/DMP推進部 部長の小林秀次氏から、アドベリフィケーションでどのようにアドフラウド問題を解決すべきか、具体的に解説していきます。