マーケティングがサブスクリプション型に向かう

筆者が最近行ったプレゼンテーションの中では次のようなシナリオを披露した。日用消費財は元々店頭で頻繁にブランド選択が行われるジャンルであり、それに応じたブランディングなどのマーケティング活動が行われていた。その焦点はいかに店頭などで同一カテゴリーの商品の中から選んでもらうかであり、あるいは店頭での良い陳列場所、面積を獲得することにあったといえる。そこでは消費者は比較的短期間のうちに購入の選択を繰り返すことになる。

しかし、最近その傾向も徐々に変化しつつある。たとえばAmazon Dash Buttonを持っている人は自宅でその商品がなくなりそうになった時に再注文するが、その間にブランドスイッチは起こりにくい。さらに最近は日用消費財においても定期購入(サブスクリプション)を勧められる場合が多く見られる。その場合は定期的に送られて来るために、特定ブランドを購入するという判断が長く続くようになる。この変化はマーケティング視点で非常に大きな意味を持つと筆者は考える。

サブスクリプションになるとマーケティングはどうなるのか。まずは1回の購買決定で得られる収益が大きくなるために、獲得にかけられる単価が上がるのである。また、ブランドを継続的に利用してもらうためには、よりインパクトの大きい方法で消費者の目をブランドに向けることが必要である。そこで目に入りやすいモバイル動画や、シネアドなどが有効に作用すると考えられる。また、サブスクリプションも単品単位ではなく「何がしたいか」というソリューション単位になってゆくのではないだろうか? 冒頭の未来予測で挙げたバターコーヒーは、作る素材が届くだけではなく、それを調理し提供するミキサーなどと連動して体調管理の「ソリューション」として提供されるのである。

テクノロジーはどのように貢献するか

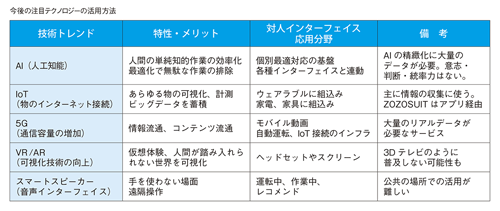

テクノロジーが最大限に貢献するためには、サービスのユーザビリティを良くする対人インターフェイスに貢献しなければいけないだろう。技術はあくまで使う人間にとって便利でなければ意味がないからだ。冒頭で示したシナリオは各種の技術が散りばめられているが、これからのトレンドがどのように貢献できるかを表でまとめることにしたので見ていただきたい。

どの技術も単独で貢献するわけではなく、組み合わせで貢献することが重要であり、現状存在する問題をどの技術を使って解消するかという視点が必要である。

今後のマーケターに求められるもの

では、この中で、マーケターに求められることとはなんなのだろうか。まず必要なのがデジタルへの理解を深めた人材の「教育」だ。未来型社会へ移行し、国際的にも競争力を維持するためにはビジネスも理解した上でITおよびICTの知識も持ち、英語などを駆使し、世界で活躍する人材の育成が不可欠である。まさにそのような人材を輩出すべく2020年に設立を予定しているのがi専門職大学である。

同大学はICTイノベーション学部(仮称)を設置しICT?ビジネス?英語、全員インターンシップ?オンライン学習を実施し、プログラミング・AI・ビッグデータなど、幅広いICTスキル教育を展開する。著者も教員としてカリキュラムの作成から参画する予定である。この時代に合った新しい取り組みを是非ご注目いただきたいと思う。

また、現在すでにマーケターとして活動している方には、さらに以下の4つのスキルを身につけ、世界と戦っていただきたいと思う。

1.新しい技術やサービスをいち早く使ってみる:マーケターは新鮮な驚きや新しい価値を世の中に提供し続けなければいけない。そのためには常に一歩以上先を見て半歩先のサービスを提供することが重要で、まず自分で興味を持ち人に聞くだけでなく、実践する姿勢が求められる。

2.実験用の予算を持つ:上記のように新しいサービスを導入し、そのタイミングが正しかったかどうかを評価するためには、実験用の予算が必要になる。これは最初から予算化しておかなければ、確保することが難しいので、全体の予算の1割程度を実験用に確保しておくのが良いと筆者は考えている。

3.正解に導くシナリオを作り、迷ったら両方やる:読者の中には、実行案について意見が分かれるという人も多いだろう。その時の結論として、筆者は“両方行う”ことを推奨したい。そうすることで両案の比較、いわゆるA/Bテストを行うのがベターだからだ。また最近では、AIによる学習でA/Bテストを自動化していくことも可能になってきたので、そのような技術は進んで使ってゆくべきだろう。

4.経営者の視線を持つ:マーケティングの施策は、会社に大きな影響を与えることができる。これまでも、ロゴやスローガンを変更するだけで業績やイメージが良くなる会社もあれば、失敗して衰退するブランドもあった。マーケターは自身の考える施策が経営に大きく影響することを自覚し、常に自分の施策が影響を及ばす範囲(内部・外部ステークホルダー、顧客、社会など)を意識して、施策を組み立てるべきだ。

特に、企業の果たすべき社会的責任や解決すべき社会課題などを意識して吸収しておく必要があるだろう。(SDGs、CSV、etc.)

本記事では、マーケティングの5年後を考える機会を得て非常によかったと思っているとともに、まだまだ考えるべき点は多々あると感じ反省している。読者の皆さまもこの記事を通じて、5年先を見据えたテクノロジーの導入、活用に踏み出していただければ幸いである。