5年後に起きる5つの変化

グローバル化・インバウンド増加にともなう海外比率の増加

世界の人口動態予測を見てみると、インドやアジア、アフリカの人口がどんどん伸びて行き、日本や欧州は成長せず、安定もしくは縮小してゆくことになる。日本企業は顧客を求めて海外の売上比率を伸ばす戦略を取ることになるだろう。日本国内を見てみるとインバウンドの需要は政策的な促進もあり大きくなり、外需・内需ともに海外比率が高くなり、それにともなって語学(特に英語と中国語)の重要性が増してくるだろう。

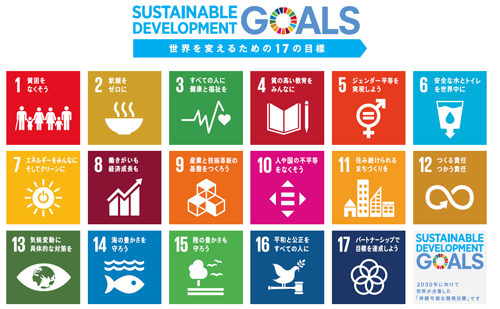

SDGsをはじめとする社会活動の重要性増加

皆さんはSDGsという言葉をご存知だろうか? Sustainable DevelopmentGoals、つまり持続的成長目標ということで、国連で2015年に採択された2030年までに達成すべき目標を重要とされる17分野で定めたものとなる。各国の企業はこの活動に準拠した形で活動することになり、企業の製品やサービスが選ばれるための新しい指針になってくると予想される。今後の企業活動は収益を上げ雇用を創出するだけでなく、地球環境全体に配慮するビジネスモデルが必要になってくるに違いない。

少子高齢化による学び方・働き方の多様化

少子化により労働の担い手、特にIT人材が大幅に不足すると予想されている。AIやIoTなどを含むICT化により様々なところで生産性向上や合理化が行われるが、そのAIやIoTを構築、運営できる人材はそう簡単には育たない。また日本では言語や企業風土、法制度等の問題もあり、他国に比べ大幅なIT人材の流入が起こるとも考えにくい状況だ。

2020年に開学予定のi専門職大学は高等教育機関として「ICT?ビジネス?英語」という方針を打ち出しており、これからの時代に必要な人材を輩出することを目的としている。このような動きは他でも実施が広がってゆくのではないだろうか。

一方で、人生100年時代と呼ばれるくらい、健康年齢も上昇していることから、高齢者の教育・再教育が求められてくる。また、先日働き方改革関連法案が通り2019年4月より施行されるが、副業等によるパラレルキャリアの推進も進んでゆくことだろう。筆者が教鞭をとる事業構想大学院大学でも第2のキャリアを構想する学生が増加している。

スポーツの重要性増加とe-Sportsの台頭

人生100年時代、AIによる合理化、IoT等による機械化で地球の人口を養う上で必要な資源を生産できるようになり、生活維持のために使っていた時間をより「人間ならでは」の時間に充てるようになる結果、スポーツ人口、スポーツ観戦人口が大幅に増えると考える。

この記事が皆様の目に届くころには既にインドネシアで開催されている第18回アジア競技大会でe-Sportsがデモンストレーション競技として初めて実施されていることだろう。JeSU(一般社団法人日本eスポーツ連合)によると「eスポーツ(e-Sports)」とは、「エレクトロニック・スポーツ」の略で、広義には、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉であり、コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称」ということである。

その他の技術革新のビッグトレンド

AI、ビッグデータ、ブロックチェーン、AIスピーカー(音声インターフェイス)、QRコード決済、無人レジ、自動運転、AR、VRなど様々な要素が色々な場面で活用されるであろう。しかし、重要なのは何が活用されるかではなく、何を達成するためにそれらを使うのかという「ユーザーファースト」あるいは「UXファースト」といったコンセプトであり、あくまでも何のために使うかということである。このコンセプトの捉え方の違いも大きく変わってくるのではないかと考えるのである。

マーケティング発展の歴史

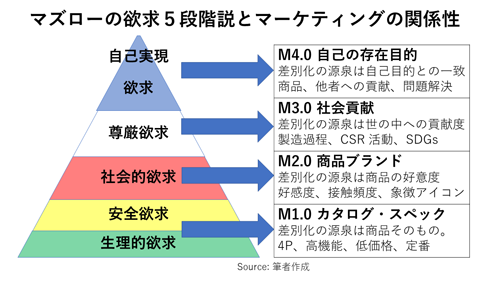

では、5年後、マーケティングはどのような変化を遂げるのか。筆者の考えるマーケティングの大きな流れとしては、まずはマーケティング4.0の台頭と拡大であろう。AI、IoTなどの進化により人類が自己の生存のために必要とする労働は減り、健康寿命の延伸により可処分時間が増える中では「どのようにすれば世の中に自分が貢献できるか」ということの重要性が増してくるであろう。右の図を見ていただきたい。

近代マーケティングの歴史は差別化の歴史である。初期(M1.0)はより良い製品をあるいは同じ商品を安く生産すれば売れた時代であった。この時の鍵はマーケティングの4P(Product、Price、Place、Promotion)であり、今でも基本である。しかし、成熟するとそれだけでは差別化が難しくなり、次(M2.0)に出てきたのがブランディングという概念であった。あるブランドアイコンに愛着を持ってもらうことで、他社商品が同じ性能、あるいは価格が高くても売れるのである。テレビなどのマスメディアの登場によりブランド構築が行いやすくなり、大量消費時代に特に多用されたのである。しかし良いブランドでも製造過程が良くないと売れない時代(M3.0)に突入するのである。いくら良い製品、ブランドであっても製品の原材料が環境に良くない方法で生産されていたり、工場で児童労働がされていたり、生産する企業や従業員が反社会的な活動や不正、コンプライアンス違反が行われていたりすると消費者にそっぽを向かれてしまう。場合によっては不買運動やリコールに発展するケースもあるくらいだ。

また、マイナス要因での差別化がなくても、その企業が社会貢献活動などをしているとその企業の商品が選択される可能性が上がるという差別化が働くのである。現在はM3.0の時代にありCSRやSDGsといった活動が盛んになっている。

マーケティング4.0は消費者参加型

そして今まさに進行しているのが自己実現欲求、すなわち自己の存在目的を達成するための時代(M4.0)である。この観点は今までのマーケティングとまったく違うものであると筆者は考えている。というのも、今までの消費者は「商品を購入して利用」することで自分を表現していたが、マーケティングM4.0の時代では「消費者が商品の一部になる」ことでマーケティングに直接関与してくるのである。

実際にあった2つの事例から見ていこう。

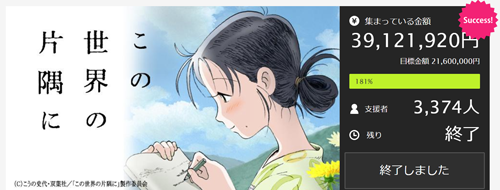

1つ目の事例はクラウドファンディングだ。2016年に公開された映画「この世界の片隅に」ではクラウドファンディングを活用し、制作費の一部を一般より募集。参加した人は完成した映画が見られるだけでなく、エンドロールと映画のプログラムに名前が掲出された。参加した3,374人はその映画のスポンサーになり、他人に映画の宣伝をした結果ヒット作品となったのである。

2つ目の事例はアンバサダープログラムだ。国内では、ネスレ日本が行うネスカフェ アンバサダーやネスレ・ウェルネスアンバサダーが有名だ。この両プログラムは本来消費者である各企業にいるアンバサダーが自らプログラムを導入し、機械や備品を設置し、商品を仕入れ、発注と集金をして職場に安らぎやコミュニケーション、健康を提供しているのである。アンバサダーは職場を良くするために、自ら大きな報酬なくむしろ各種業務を行い、自分が良いと思った商品を届けることによりプログラムの一部になっているのである。

ちなみに、このM4.0の定義は筆者独自のものであり、2014年9月に世界マーケティングサミットでフィリップ・コトラー教授が話した内容に基づいているものの、他の記事や書物と解釈が違うところもある。