いかに価値を創出するか。

CPAに準ずるような投資対効果の考え方は、企業の投資判断に大きな影響を及ぼしました。

「この広告に使った費用は、何をもたらしているの?」という問いに対して、販売数で答えることはとても明瞭で、通りやすい。「自分の施策によって製品の売上がこれだけ増えました!」と答えられれば、どんなに楽なことでしょうか。

この想いは、我々のような事業会社のマーケティングを支援する立場よりも、事業会社側の方たちのほうが実感できると思います。でも、売上一つ取っても今売れていることと、この先も売れるのかどうかは別の問題で、それを行動の結果だけでひとくくりに説明することは不可能です。

行動を喚起することは大切です。しかし、それだけを生み出すことがマーケティングの目的ではない。これも事実です。

「じゃあお前、どうすればいいのさ」って?

それは、目に見える行動だけではなく、目には見えない体験という価値も含めて指標にしていくことが重要になってきます。

答えは、体験価値にある

「品物も多くなり、ユーザーの価値観は多様化してリテラシーはどんどん高くなり、改善することを念頭に置いただけでは、あっという間に他社に超えられてしまう。昔ながらのマーケティング活動では太刀打ちできなくなっている。どうすれば、唯一無二としてユーザーに選ばれ続けられるんだろうか?」

実際、このような相談をいただくことが増えています。

コモディティからいかに抜け出すか。それを実現するための鍵は「体験価値」にある、と僕は思っています。

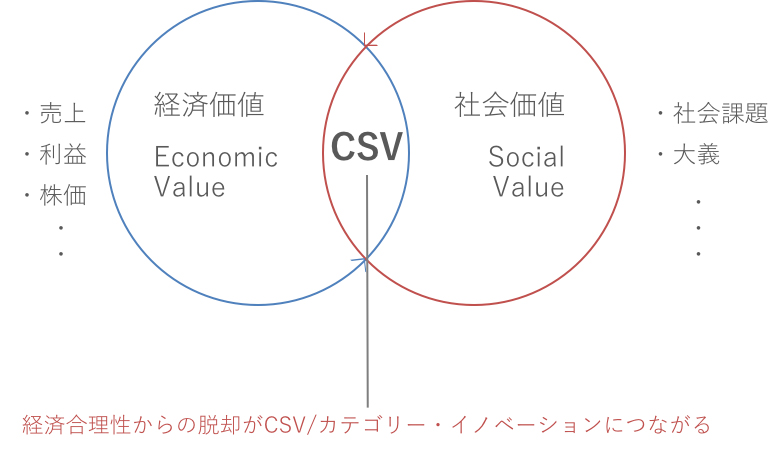

このベン図は、企業が創出すべき価値は、経済価値だけではなく社会価値も含めたものであるべきということを示しています。経済合理性を追求しているだけでは、コモディティからの脱却は果たせません。経済価値と社会価値を満たしてこそ、CSV(Creating Shared Value=共通価値の創造)やカテゴリー・イノベーションが実現できるのです。

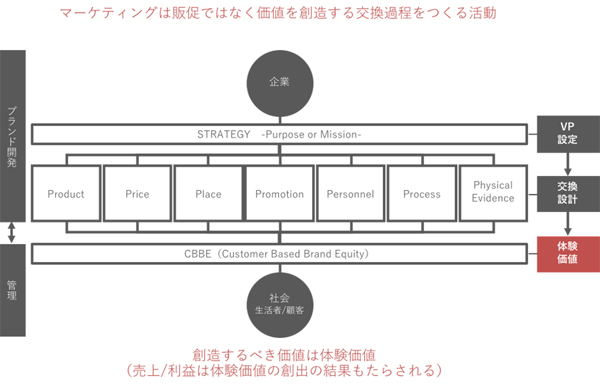

下の図では、社会価値を含めた体験価値を、マーケティングによってどうやって創出するか、を説明しています。

ラーメン屋の例で言えば、僕が代金以外にも交換しているものがあると記載しましたが、それら交換しているものすべてが上の図のCBBE(Customer Based Brand Equity)にあたり、これを体験価値と定義しています。そして、この体験価値を創出する企業活動としてSTRATEGYとマーケティングミックス(7P)を並べています。

本連載では、これらについて順を追って説明していきます。次回はコモディティという現象とそこからの脱却について、価値創出の視点から触れていきます。

それでは次回をお楽しみに。