企業を360度から知るInput

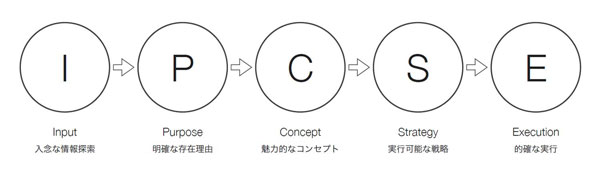

では、IPCSEモデルを詳しく見ていきましょう。IPCSEモデルは、まず入念な情報探索(Input)から始まります。この情報をもとに明確な存在理由(Purpose)を見つけ、パーパスとビジネスをつなぐ魅力的なコンセプト(Concept)を作り、実行可能な戦略(Strategy)と的確な実行(Execution)へ進んでいきます。

[I]Input

Inputでは、企業の中に元々あるパーパスを探っていく過程として、企業の内部・外部を問わず、あらゆる情報をもとに調査を行います。企業のパーソナリティを多面的に知るフェーズと言ってよいでしょう。

具体的には、企業トップへのインタビューはもちろん、社員にも話を聞きます。さらに、ヒストリカルレビューと呼ばれる会社や事業の歴史の振り返りも行います。工場、オフィス見学、制作物など会社のことをすべて見ていきます。外部情報は、デスクトップリサーチをはじめ、上場企業であれば何十年も前からの株価まで見直します。アナリストにもヒアリングし、ビジネスを展開する市場や競合企業のこと、エンドユーザーのお客様から持たれている企業イメージも調べます。このように、会社へ向けられた外部からの視点を広く集めて分析していくのです。

Inputでは、社会的意義や「うちの会社はこんな風に思われている」などの思い込みから一度離れ、360度からフラットに企業を知ることを意識します。すると、「自社では評価していないし、気づいていないけれど、実はすごい資産だった」といった発見があるのです。このような「自分たちが初めて知る企業の印象」は興味深く、パーパスへのヒントとなる可能性があります。

また、インタビューやヒアリングでは、できるだけ良い点のみを集めます。一般的なコンサルティングでは、企業の弱みや課題、リスクも明らかにしていきますが、IPCSEモデルではあえて触れません。「弱みを克服するために何をするか?」「リスクを取ってもチャレンジしたいことは?」という形でそれらを問い、秘めた思いや普段だったら口にしないような情熱を聞き出すことが大切です。

[P]Purpose

Purposeでは、パーパスを発見し定義する「Discovery」とパーパスで物事を判断し行動する状態を作る「Movement」の2つのフレームワークに分かれます。詳しくは後述しますが、Movementには、終わりがありません。社内で継続的に行っていく取り組みになります。

・Discovery

Discoveryでは、Inputで得られた情報をもとにワークショップを段階的に行い、パーパスを見つけます。パーパスは、企業の強みと情熱、そして社会からのニーズが交差するところに設定します。さらに、自分たちらしいユニークさが必要です。たとえば、「未来のために」「社会を良くする」というのは、みんなが願うところ。パーパスには、その企業だからこその解釈が重要なのです。ユニークさは、他者との差別化にもつながります。なお、パーパスの方向性を急いで見出そうとするのは避けましょう。不思議なことに、十分なInputを経た後にワークショップで議論を重ねていくと、自然とパーパスの方向性は見えてくるのです。

こうしてパーパスの輪郭が見えてきたら、言葉にします。このクリエイションは、パーパスを世の中へ発信し、社内に浸透させるために重要なパーツです。ぜひ、パーパスに精通したクリエイターやコピーライターの力を借りていただきたいと思います。また、Discoverの期間は企業によって様々です。ていねいに多くの人に関わりたいと考え、全社を巻き込み、1年ほどかけてパーパスを策定するケースもありますし、経営幹部で数日間じっくり話し合って決めるケースもあります。「中長期経営計画の発表までに、急いで決めてほしい」というようなパーパス設計は、本末転倒です。

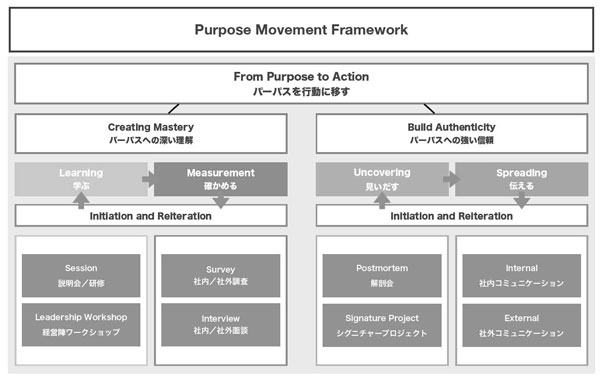

・Movement

Movementでは、パーパスへの深い理解と強い信頼がキーワードです。この2つが、パーパスを行動に移すための原動力となります。そして、このMovementを牽引するのは、経営層の理解と信頼よりほかありません。社内の誰よりもパーパスを理解し、あらゆる質問に関してもパーパスに沿って回答できるか?の理解度が求められます。私たちがご支援している企業の経営層には、年に1、2回の頻度で、短期集中型のワークショップを行い、パーパスの理解度を振り返り、深める機会を設計しています。また、現場マネジメント層やその他の社員に対しては、アンケートや面談などでパーパスの理解度を調査し、その内容を経営層ワークショップへフィードバックしています。

一方の信頼は、「パーパスを信頼していますか?」の質問ではわかりません。パーパスに基づいた行動や意思決定のできごとを見つけて、社内にシェアするアクションを促します。また、パーパスに基づいた象徴的なプロジェクト(シグニチャープロジェクト)の立ち上げも効果的です。たとえば、新製品開発や社内イベントなどの取り組みを発信し、インターナル(社内)・ブランディングとエクスターナル(社外)・ブランディングへつなげます。このようにMovementは、「学ぶ・確かめる・見いだす・伝える」のアクションを繰り返し、パーパスの理解と信頼を深めていくサイクルなのです。

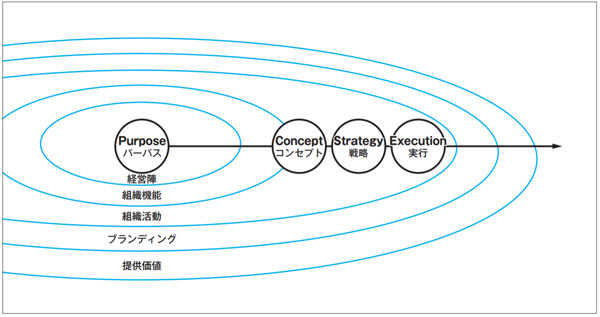

強いパーパスが、ConceptとStrategyを生み、Executionを導く

続いては、Concept/Strategy/Executionです。これらは、事業部やブランドごとに設定します。パーパスの浸透は、経営層、マネジメント層、そして現場へと階段式に広がっていくもの。組織がパーパスを強く信頼して行動する状態になれば、自然とConcept/Strategy/Executionをプランし、実行できるようになります。

[C]Concept

Conceptは、パーパスを具現化し戦略へつなげるためのビッグアイデアです。魅力的で実現性のあるアイデアを、パーパスに則って考えます。

[S]Strategy [E]Execution

Strategyは、実際のビジネスに紐付く戦略です。その戦略を、社員各々が的確に実行(Execution)していくためには、パーパスを「自分ごと化」できているかがポイントです。自分ごと化のためには、パーパスの理解と信頼が欠かせません。ですから、PurposeフェーズのMovementは独立したアクションではなく、定期的に取り組む必要があるのです。日々の実行からパーパスに基づいているか?を考えられるようになると、一枚岩の本当に強い企業、ブランドになります。

参考として、エスエムオーのブランド・マーケティングをIPSCEモデルで表すと、次の通りです。まずインプット(I)を経て発見し、言葉をクリエイションして生まれたパーパス(P)は、「本物を未来へ伝えていく。」です。そこからコンセプト(C)として「Building Beautiful Brands」(美しいブランドを構築すること)を作りました。ストラテジー(S)はいくつかありますが、メインは「アート&サイエンスの概念を取り入れた他にはないユニークなコンサルティング」です。そのための的確な実行(E)に、エスノグラフィー(クライアント一緒に行動し観察する調査方法)や未来洞察の活用、パーパス・ムービーの制作などがあります。その他、メンバーの働く環境作りや採用に関しても、すべてパーパスに基づいて判断、設計しています。パーパスは、企業活動のすべてのよりどころであり、判断基準なのです。