使い道を吟味して賢く消費する傾向

──行動規制の緩和や物価高など、2023年は人々の消費行動に大きな影響を与えるトピックがありました。貴社が保有しているデータからは、若年社会人のお金の使い方にどのような変化や傾向が読み取れますか?

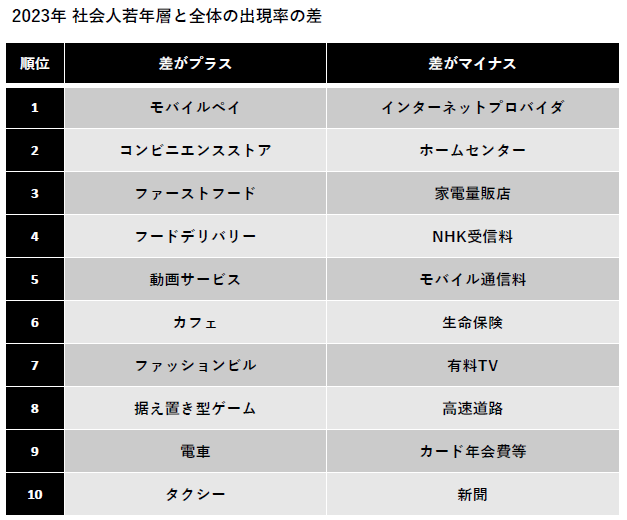

塩沢:会員全体の傾向と比較すると、モバイルペイの利用における若年社会人の出現率の高さは特徴的と言えるかもしれません。クレジットカード単体の利用に限らず、クレジットカードから何かにお金をチャージして日常の対面消費で使う方が多くいました。あとは、外食やファッションビル、公共交通機関、旅行での利用率も会員全体に比べると高かったです。外に向かうアクティブな消費の傾向が見て取れます(図2)。

塩沢:意外だったのは、フィットネスでの出現率が会員全体の傾向を上回らなかったことです。ジム利用者の多い層は、若年社会人よりもう少し上の年代層でした。

加えて投資(証券会社での利用)における出現率も、若年社会人と会員全体の傾向に差はほとんど見られなかったです。最近は「老後2,000万円問題」やNISAの浸透などにより、市場全体が拡大傾向にあります。若年社会人の出現率は、会員全体とほぼ同じ推移で高まっているため、若いからと言って投資に特段興味を持っているわけではありませんが、知識が不足して理解できないというわけでもなさそうです。

──塩沢さんと下田さんは、若年社会人の当事者でもあるとうかがいました。お二人はこのデータをどうご覧になっていますか?

塩沢:旅行の支出や外食の頻度が高まった点に心当たりはありますね。動画サービスやフードデリバリー、据え置き型ゲームなどについては、コロナ禍を機に利用を始めたものがそのまま2023年の生活にも定着した実感があります。

下田:現在の22〜35歳と言えば、コロナ禍に学校を卒業して社会人になった方や、転職・結婚・出産を経験した方など、生活が大きく変化した方も多いと思います。可処分時間が増えて、生活を見直したりお金の使い道を吟味したりできるようになったはずです。賢く消費する傾向は先のデータからも読み取れます。