PR手法をマーケティングに取り入れる「検索創出型マーケティング」

ネットやテレビで取り上げられた商品や店舗、最近注目の話題に触れた時、ほとんどの人は手元のスマートフォンでまず検索するのではないだろうか。検索することは、「その商品や店舗、話題が気になる」という心理が働くためだ。検索して購入・契約意識が高まれば、そのままコンバージョンにつながることもある。つまり人々の検索行動を創出できれば、それは非常に強力なマーケティング手法といえる。

キーワードマーケティング 代表取締役社長の瀧沢貴浩氏は、検索行動を生み出すマーケティング手法「検索創出型マーケティング(Search Creation Marketing:SCM)」を確立し、その啓発・普及に取り組んでいる。

瀧沢氏が定義する検索創出型マーケティングとは、第三者による客観的な情報発信によって、コンバージョンにつながる検索流入を直接的に創出する手法だという。

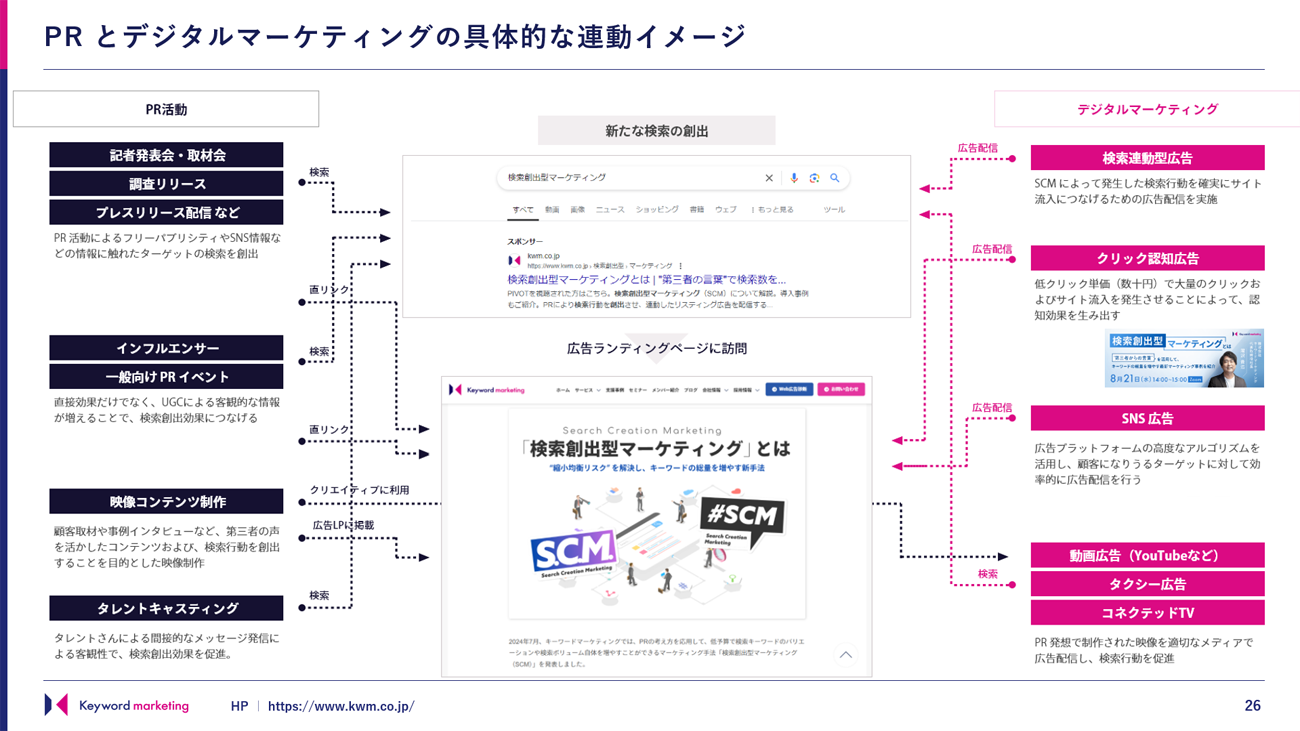

もちろん、何もしなければ「第三者による客観的な情報発信」は生まれない。そこで取り入れるのがPR手法だ。効果的なPR施策により多くのメディアに取り上げられることで、マス広告を打つことなく検索ボリュームを増やせるのだ。

「PR特有の不安定さはあるものの、マス広告の10分の1のコストで効果的に検索を増やすことができます」(瀧沢氏)

キーワードマーケティングは創業以来20年以上デジタル広告分野で活躍してきた広告代理店であり、特にリスティング広告をはじめとした運用型広告の運用に強みがある。2022年には総合PRエージェンシーのベクトルグループにジョインし、グループ全体でPRによる認知拡大からコンバージョンを促すデジタルマーケティング、そしてナーチャリングと一気通貫で戦略設計できる存在となった。このうち、認知拡大とコンバージョン促進を促すのが検索創出型マーケティングの領域だ。

検索連動型広告の最大の課題は“顧客の先細り”

検索創出型マーケティングが生まれた背景について瀧沢氏は、「今日の検索広告の状況を見ると、検索創出を促すマーケティング施策は必須になっている」と話した。

電通が毎年発表している「日本の広告費」によると、デジタル広告は年間3兆円の巨大市場となっている。そのうち40.3%を占めているのが検索連動型広告で、その割合はいまだに増加傾向だ。そのため「検索広告をしっかり押さえることは非常に重要です」と瀧沢氏は語る。

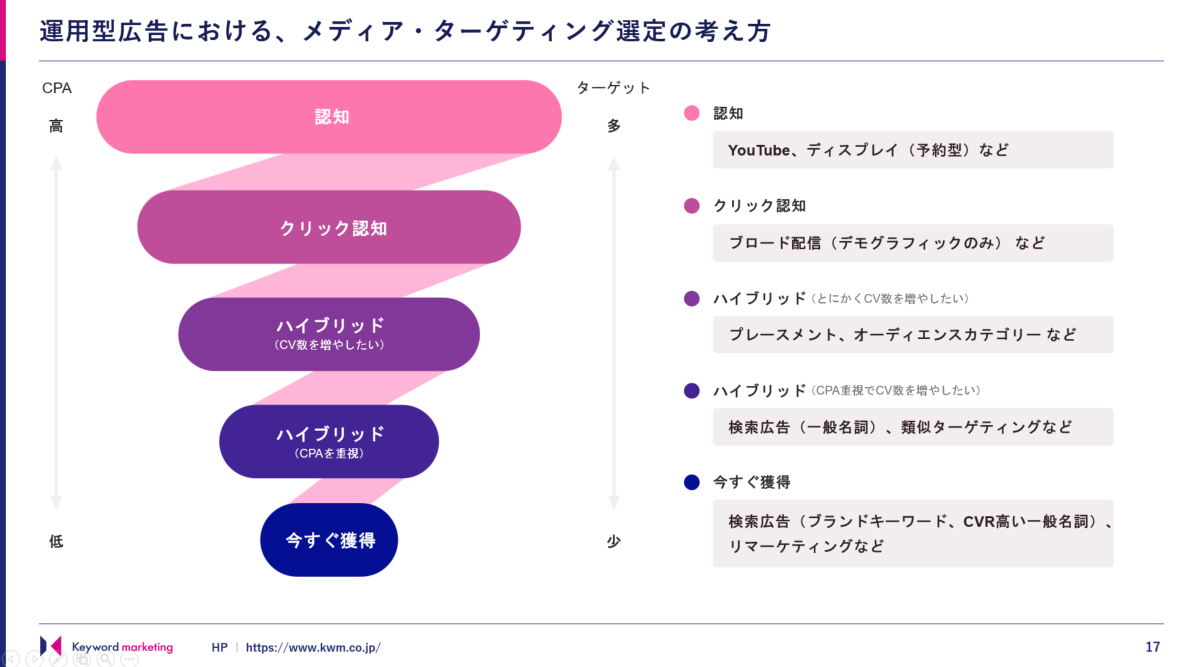

だが、検索広告で効果を出すのは簡単ではない。ニーズに直結した検索ワードを設定すれば獲得効果は上がるが、ターゲットは少なくなる。認知を広げればターゲットは増えるが、逆にCPAが高くなる。だからこそ多くの企業は、CV重視で施策を展開するか、CPA重視で類似ターゲティングと検索広告を併用するか、どちらかの手段を取っている。この領域にデジタル広告の40%以上が集まっているので、ただでさえ限定的なターゲット市場にもかかわらず過密化している状態だ。

獲得したい領域が過密状態であれば、そこを増やすためには認知施策を行うしかない。認知施策といえばまず思い浮かぶのがテレビCMだが、テレビCMを通じて自社のサービスのキーワードを周知させるのは膨大なコストがかかる。そこでコストをかけず、「いますぐ獲得」できるゾーンを拡大できる別の手段が必要だ。

その課題に対する答えが、キーワードマーケティングが謳う検索創出型マーケティングだという。

PRで検索広告の「獲得ゾーン」を拡大する

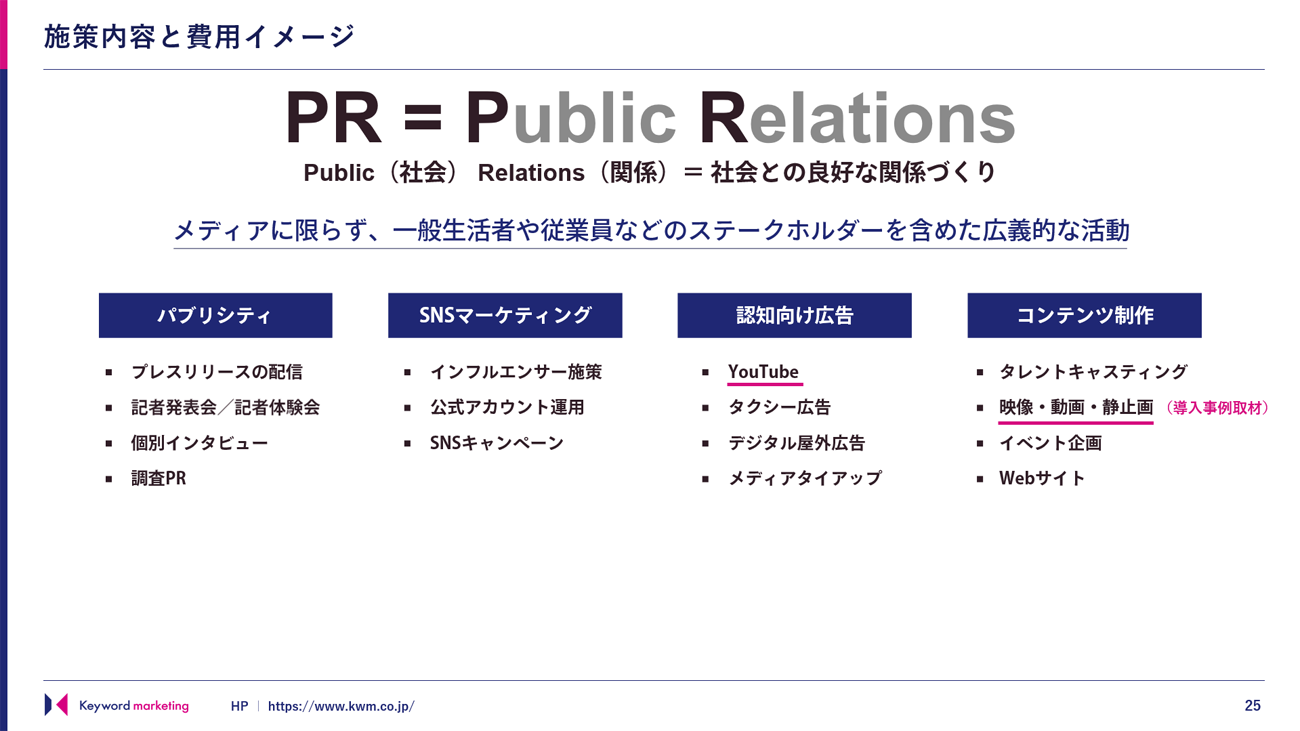

PRはPublic Relationsの略で、文字通り社会と企業の良好な関係作りを意味する。そのPRのなかでも、検索創出型マーケティングにおけるPRは「パブリシティ」に関わるものだ。パブリシティとはプレスリリースの配信や記者発表会、インタビューなどの活動のこと。ポイントとなるのは、いずれも金銭報酬を介さない、つまり広告費を払って記事を作成するペイドメディアとは異なる点だ。ちなみにキーワードマーケティングでは、検索創出型マーケティングにおけるパブリシティを広く捉え、SNSマーケティングや、客観的な視点で編集された動画広告コンテンツもパブリシティと位置付けている。

「具体的にいえば導入事例もPRの1つです。ユーザーであるお客様企業に『このサービスが良かった』と語っていただく動画をタクシー広告で流す。これもPR的な手法でコンテンツを世の中に出していく手法です」(瀧沢氏)

ただ、こうした動画広告施策はめずらしくはない。実際に動画広告がきっかけでテレビやメディアに取り上げられることは多いが、検索創出型マーケティングは未来を戦略的に予測・設計して売上につなげていく手法だという。

PR×マーケティングが有効な理由

なぜPRがマーケティングに有効なのか。それは「当社の製品はこんなに素晴らしい」と訴求する広告と異なり、PRを起点にしたメディアの記事は「第三者視点」で作られているからだ。たとえば広告の文言は信用できなくても、テレビ番組やネット記事で有識者が「この製品がいい」といえば信頼性が上がるのと同じだ。

そのため検索創出型マーケティングでは、有識者のコメントや記事を捏造したり、金銭報酬が介在したりすることは絶対にあってはならない。そしてPR施策だけで確実に獲得できる検索層を拡大できるかといえば、どうしても不確定要素があるのも事実だ。

それでも第三者による客観的なメッセージで共感・信用を促せられれば、「工夫次第でマス広告以上の成果を出せることがあります」と瀧沢氏は話した。メディア記事に限らず、XやInstagramのインフルエンサーやUGCで話題になれば、PR施策のレバレッジがより効いて大きな効果が期待できる。

さらにいえば、PRだけで満足せず、広告やランディングページなどで自己PRしていくことも必要だ。なぜならPRの記事で興味を持ったユーザーが検索し、詳細を知るには、検索して表示させるコンテンツが必要となる。ここでしっかり自己PRをメッセージとして定着させることで、コンバージョンを促しやすくなるからだ。

コンバージョンにつながる検索を創出した2社の事例

実際に検索創出型マーケティングで、どれだけの効果が期待できるのだろうか。瀧沢氏は2つの事例を紹介した。

1つは、金融関連サービスを手掛けるバンカブルの広告費分割・後払いサービス「AD YELL」を訴求する取り組みだ。元々は「経営者や事業責任者クラスの人に、ピンポイントでサービス機能を効率よく訴求できる手法が少ない」という課題解決に向けた施策で、これはベクトルグループが展開するタクシー広告を使って動画でサービスを訴求した。なお流す動画は、広告枠で流すCM動画と、メディア枠で流す客観的に編集した動画の2本を併用したという。

するとメディア枠動画のほうが、圧倒的に検索効果が高いという結果が得られた。CMと併用したことでさらにレバレッジがかかったと見られ、実際の問い合わせ数はどちらもほぼ同等との効果が得られたという。

もう1つは、「お仏壇のはせがわ」で有名な仏壇メーカー、株式会社はせがわの取り組みだ。同社では、現代風のリビングに置いてもなじみやすい洗練されたデザインの仏壇「リビング・コレクション」を展開していたが、このブランドの認知度がなかなか上がらず、苦戦していたという。

そこでキーワードマーケティングが「リビング仏壇」という新しいキーワードを提唱し、この概念と商品について訴求する記者会見を設定したところ、多くのメディアの興味を引き、記事化につながったという。ヤフーのトップニュースに掲載されたほか、経済新聞で大きく紙面を割き紹介されたところ、「リビング仏壇」の検索数が跳ね上がり、売上向上につながった。

検索数と売上額の相関関係もデータ分析で明らかになっており、施策を実施した株式会社はせがわの社内でも高く評価されたそうだ。ちなみに施策にかかったコストは数百万円で、テレビCMのコストより抑えた金額で大きな成果が出たという。

検索創出型マーケティングを成功させるための6フェーズ

そんな検索創出型マーケティングは、どのような流れで実現できるのか。瀧沢氏は6つのフェーズを掲げている。

第1フェーズでは、どんなキーワードを広めていくかを決める。このフェーズでポイントとなるのは、検索しやすいキーワードを設定することだ。見た目にかっこいい英単語や漢字の当て字を使うと、かえって検索行動を阻害することにもつながりかねず、できるだけシンプルで入力しやすいワードのほうが望ましいという。ハッシュタグを付けてUGCで発話されることもあるので、幅広い年代に覚えて貰いやすい言葉であることも重要だ。

そして第2フェーズで顧客との接点となり得る場所をすべて洗い出し、第3フェーズでタッチポイントを分類・整理する。効率的に検索創出型マーケティングを進めるにはこの第2・第3フェーズが重要で、「顧客接点の抜けがなく、自分たちでアプローチできる接点は自社でPRすることが有効です」と瀧沢氏は説明する。

ここでいうタッチポイントとは、SNSやDM、メール、PR、コンテンツ、自社メディアなどユーザーと触れる接点すべてが対象となる。そのうち自社発信できる接点はすべて押さえ、自社PRに努めることが大切だ。

そのうえで、自社だけではどうにもならないメディアへの露出を考えていく。そこで第4フェーズでは、メディアの相性や読者特性を考え、有料掲載するメディアを決定する。特に重要なのは、編集力の高いメディアを選ぶことで、普段からアンテナを張っておくことが望ましいという。

第5フェーズでいよいよメディアにアプローチを仕掛けていくが、自社に広報・PRがいない場合はベクトルグループのようなPRエージェンシーに相談するのも一手だ。またメディアの情報を熟知しているので、掲載されやすいメディアを相談できるというメリットもある。

最後に、PRアプローチによって検索ボリュームが増加することを見越し、運用型広告を事前にセットしておくとより効果が高まる。こうして検索創出型マーケティングを展開することで、「検索広告をすればするほど先細りになる」という縮小均衡リスクを解消し、売上効果につながるという。

最後に瀧沢氏は「認知と獲得をバラバラに考えるのではなく、認知を上げながら獲得につなげていくことで、高いレバレッジが生まれるのでぜひ検討してください」と述べ、講演を終えた。

コスパよく認知を広げながら、売上へつなげます

コンバージョン獲得が頭打ちになりやすい「顕在層」に対して、意図的に検索行動(検索ボリューム)を創出させることで、コンバージョン数をアップできる新しいマーケティング手法、「検索創出型マーケティング」を提供しています。

本記事で、広告とPRの連動施策にご興味を持たれた方はぜひお問い合わせください。