デジタル広告は飽和状態。突破口となるのは?

2021年にマスコミ4媒体(テレビ・新聞・雑誌・ラジオ)の広告費をインターネット広告費が追い抜いて以降、その差は年々広がっている。電通のデータによると、2024年の4マス広告費は前年比100.9%とわずかに伸びたが、インターネット広告費は3兆6,517億円(前年比109.6%)に達し、総広告費の約半分(47.6%)を占めるまでになった。このように市場が急拡大する裏で、広告主間の競争は激化の一途をたどっている。

こうした状況を、運用型広告の運用代行に約20年の実績を持つキーワードマーケティングの代表取締役社長、瀧沢貴浩氏は「デジタル広告費が過密状態にある」と指摘する。

中でも特に支持されているのが検索広告だ。瀧沢氏によると、検索広告は全インターネット広告費の4割を占め、前年比111%と今も成長を続けている。検索広告の最大の利点は、商品・サービスへの関心が高い顕在層に効率よくアプローチできる点だ。確度の高いユーザーを獲得できるため、CPAを抑えやすいとされてきた。

しかし、現在のように検索広告が飽和状態になると、この法則は通用しなくなる。検索広告は「検索された時」にしか表示されないため、そもそも検索ボリュームに上限がある。限られたキーワードをめぐって入札が過密になり、CVR(コンバージョン率)は横ばいのままCPC(クリック単価)だけが上昇するという悪循環に陥ってしまう。実際、キーワードマーケティングが蓄積した過去10年、95億円分のデータも、CPCが年々上昇していることを示している。

この状況を打破するため、広告主はより広い潜在層にアプローチし、認知を広げ、検索ボリュームを増やす必要がある。しかし、テレビCMなどのマス広告は費用が数億円規模になりがちで、多くの中小企業には現実的ではない。

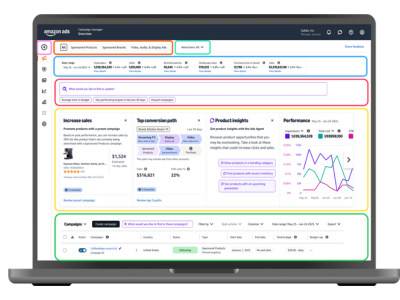

こうした課題を解決する手法として、キーワードマーケティングが提唱しているのが「検索創出型マーケティング(SCM)」である。

第三者による情報発信で良質な検索を増やす

検索創出型マーケティングとは、デジタル広告とPRの“合わせ技”で、デジタル広告の縮小均衡を解消してコンバージョンを向上するというキーワードマーケティング独自の手法だ。瀧沢氏は検索創出型マーケティングについて「第三者による客観的な情報発信によって、売上・問い合わせに直結する検索流入を、間接ではなく直接的に創出する手法」と定義している。

この手法は、2022年に同社が総合PR事業を展開するベクトルグループに加わったことがきっかけで生まれた。

「PR活動を見ると、PRによって検索が伸びた事例は数多くあります。ですが、それをデジタルとつなげていく施策はこれまであまり語られてきませんでした。私たちキーワードマーケティングが実績を持つデジタル広告のナレッジと、PRで検索数が増えるという事例を組み合わせて、新しいマーケティング手法を確立できないかということで生み出されたのが検索創出型マーケティングです」(瀧沢氏)

そもそもPR(Public Relations)とは、「一般消費者や従業員、ステークホルダーを含めて、組織と社会の良好な関係づくりを展開する」という意味がある。このうち、広告費などの金銭報酬を介さずに自社のことをメディア掲載してもらう活動が「パブリシティ」と呼ばれるものだ。一般に、プレスリリースの配信や記者発表会などがパブリシティ活動で挙げられるが、キーワードマーケティングではパブリシティをもう少し広く捉え、インフルエンサーを活用したSNSマーケティングや認知向け広告、タレントを使ったコンテンツ制作もパブリシティ活動としている。

ただし、あくまでパブリシティ活動なので、客観性を維持することが重要だ。

「たとえば認知向け広告といっても、製品・サービス名を連呼するのではなく、導入企業にインタビューして導入した目的と成果を動画で語ってもらうなど、客観的に役立つ情報を活用することが大切です」(瀧沢氏)