「100億人の俺の嫁」に学ぶ、カジュアルゲームのグロース戦略

カジュアルゲームとは小規模で、基本的には一度リリースしたらあまり運用しない。このようなアプリをリリースしている場合のグロース方法は何だろうか? カジュアルゲーム「100億人の俺の嫁」「超ヒモ理論」などを制作する、マスカチの池田純平氏が「100億人の俺の嫁で効果のあった施策」と題したプレゼンを行った。

プレゼンのタイトルともなった「100億人の俺の嫁」は、端的に表現すると、婚姻届というアイテムを使って「めっちゃ結婚する放置ゲーム」(池田氏)。このゲームをリリース前に考えた施策が、お金をかけずにいかにDLを伸ばすかだという。

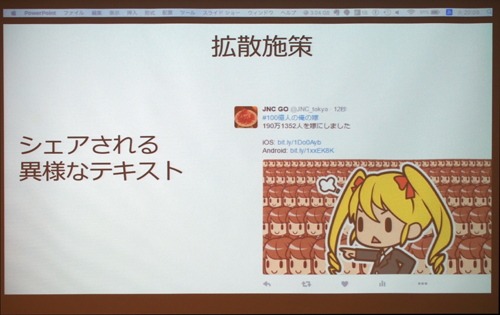

結論から紹介すると、同アプリは広告コストをかけずに毎月約10万DLを維持できている。どのようなことをしているのか? 「自発的にユーザーが他の人にゲームを教えてあげたくなる、シェアをしたくなるように、突っ込みどころを用意しました」(池田氏)

例えば、SNSに投稿をすることで「婚姻届を通常の3倍」もらえるキャンペーンを行ったり、「190万1350人を嫁にしました」といったゲームの成績をSNSに投稿できるようにした。すると、その投稿を見た他のユーザーが反応し、流入が増えたという。

また、ゲームではアプリストアでのユーザーレビューも重要だ。そこで、レビューしたいと思わせる仕掛けを用意した。「ゲーム中に、レビューを書いてもらうための画面を表示させます。そこで、レビュー意欲をわかせるために、“★5の数だけ運営がスクワットします”というものにしました。スクワットに言及するレビューは少なく、トリガーとしてうまく機能しました」(池田氏)

続いて、池田氏はゲームリリース後に行った施策である広告出稿に言及した。カジュアルゲームはARPU(Average Revenue Per User:1ユーザーあたりの平均収益)があまり高くないため、通常の出稿では割にあわない。そこで、まずはアプリを出してみて自然にダウンロードが伸びた国にFacebook広告を出すという方法をとった。「なぜなら、ゲームと相性がいいユーザーがいるため、広告単価が安くなるはずだからです。また、ダウンロード数に応じてランキングが上がっているはずなので、広告がその後押しになると考えました」(池田氏)

アメリカ・韓国・台湾および日本でFacebook広告を出したところ、CPCは1円まで下がり、広告経由でのインストール率は30%(CPI約3円)という効率的な結果になった。さらにCPCが下がったタイミングで出稿を増やすことで、韓国ではApp Storeで総合3位にまで順位を上げたという。

「広告でいうと、ゲーム内に動画広告を導入しました。動画を見ることでアイテムがもらえるようにしたところ、ユーザーあたりの売上が1.6倍になりました。アプリの相性もありますが、ゲームアプリなら導入を検討してもいいかもしれません」(池田氏)

また、マスカチでは「超ヒモ理論」というゲームもリリースしている。このアプリでは、「100億人の俺の嫁」から送客をしている。すると、ダウンロード数が誘導を出す前に比べて4倍になったという。

「加えて、超ヒモ理論ではアイコンのABテストをしました」と池田氏。色とイラストのテイストを掛け合わせて16パターンでテストしたところ、予想していたアイコンとは異なるものが最も高いパフォーマンスだったという。「色々と考えてアイコンを作っていますが、データを取ってみないとわからない。ABテストはした方がいいと思います」(池田氏)

“愚直な試行錯誤”を自動化で高速に行う「日経電子版」

続いて、日本経済新聞社のデジタル編成局でエンジニアを務める赤間夏樹氏が登壇。「初期フェーズにおけるプロダクト成長戦略」と題して、日経電子版のリニューアルから1年を振り返った。

2015年4月、日経電子版のiOSアプリがフルリニューアルされた。アプリ自体は2010年にリリースされ、大きな改修もなく5年間提供され続けてきた。「そのため、技術的な負債や組織構造がボトルネックになっていました。そこで、リニューアルを行ったのです」(赤間氏)

リニューアルの結果としては、リニューアル後すぐにApp Storeで取り上げられたこともあり、歴代最高のダウンロード数を記録した。しかし、獲得したユーザー数を見ると、納得できる結果ではなかったという。

「何かが間違っていると感じました。そこで解決策を考えた時に、プロダクトの質を上げてユーザー体験を高めることで、リテンションを向上させれば、ユーザーを離脱させずに済むのではないか、という仮説に行き着きました」(赤間氏)

そこで、始めたことが、開発からリリースまでの時間を短くするための自動化や環境作りだった。「細かい単位で仮説検証ができる仕組み作りが必要だと考えました」と赤間氏。さらに、プロトタイプをチーム内で作り、リリース前にある程度の水準で検証と改善をできるようにしたという。

ちなみに、プロトタイプは紙に手書きで作っているという。なぜならば、リニューアルのチームはエンジニアで構成されているため、デザインツールを使うよりも早いからだという。

改善のポイントとして「認知などの施策はあまり行わず、継続利用の施策に集中しました。また、新規機能の開発よりも、既存機能の改善に注力しました」と赤間氏は語る。特に力を入れたのは高速化などの快適さや記事の読みやすさ、アプリがクラッシュしない安定性だという。

つまり、行っていることは、ひたすら地道な改善だ。「どうしても技術者は、新しいサービスを出したい・技術的に面白いことをしたいと思ってしまいます。けれど、ユーザーの問題解決と技術者の欲求はイコールではありません」と赤間氏は苦笑いをしながら語る。

では、どのようにモチベーションを保つのかといえば、「バランスをとって、プロダクトも自分も成長したな、と思えることが大切です。」とのことだ。

赤間氏曰く「愚直な試行錯誤」を1年間続けたところ、「少しずつ効果が出始めました」と赤間氏。MAUはリニューアル当初から比べて1.9倍に増えたという。さらに、今年からは数字や分析を行うマーケティングの担当者も加入。これから一層のグロースが期待される。