経験価値のキーファクターとは?

コグニティブ・インタビューによって、できるだけ対象者にナラティブにストーリーを語ってもらい、エピソード記憶も含めた潤沢な情報を時間的経緯に沿って引き出すように努めることで、キーとなる要素に迫った。インタビューでは、ブランドとの出会いから現在の状況までのエピソードや関係性を中心に、対象者にできるだけ自主的に自由に語ってもらった。

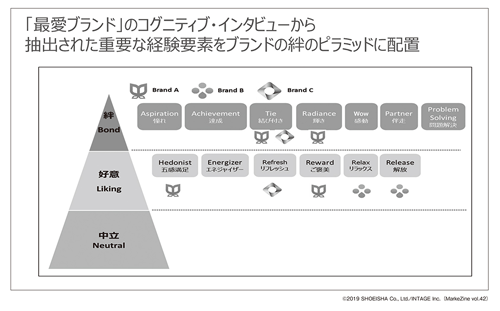

2015年8月に実施した20〜50代の女性対象者30名の自主調査を皮切りに、2018年には102件のインタビューを実施した。対象者と「絆」が形成されている最愛ブランド、または「好意」止まりのブランドなどについてのストーリーを聴取した。ブランド経験を包括的に捉えることを目的としたインタビューは詳細で膨大な量となるが、決まった手順によって要素を抽出していったところ、絆の形成のストーリーからは、以下のようなアイデンティティと重なる要素が抽出された。

- 憧れ:「このブランドを持っている/使っている私」という満足感を与えてくれる/くれた

- 達成:理想の私になれる/なれた、自分のゴールの達成に近づける/近づけた

- 結び付き:大切な何か(人、モノ、場所)との絆を象徴するエピソードに登場する/想起させるブランドである

- 輝き:人生で輝いていた時に/生活の中で自分が輝く時にあるブランド

- 感動:驚き、感動がある/あった、心を動かされる/された

- 伴走:人生を一緒に歩んでくれる/くれた

- 問題解決:自分にとっての重要な問題を解決してくれる/くれた

絆のできている最愛ブランドと自己との関係性については、単に好きということではなく、自分のアイデンティティに近いと共感したり、過去の大切な時間、あるいは未来の目指すべき地点を象徴したりする役割をブランドが果たしてくれていると多くの人が語った。

これらに対して、「好意」を感じるブランド(絆の形成まで達していない)については、以下のような結果が得られた。

- 味・香りなど五感で感じられるものが自分の好みに合う

- 活力を与えてくれる

- 癒やしてくれる、リラックスさせてくれる

- 贅沢な気持ちになれる、自分へのご褒美

- 場を和らげてくれる

- ストレスや不安からの解放

つまり、好意を抱くブランドでは、そのブランド経験の影響を評価する言葉が多かった。「絆」形成まで到達するブランドと「好意」止まりのブランドとでは、ブランド経験の異なる反応の次元が見られたことになる。

これらのコグニティブ・インタビューの類型化と、愛着形成への寄与を確認するために定量的な分析も試みた。ケースごとに絆の強さを目的変数として3段階、上記の12要素について各人の経験の中に存在したかどうかという観点で0もしくは1のフラグづけを行い、決定木分析を行った。

すると、絆の形成のための第一分岐としては、感動体験、ワクワク感や幸せな感情をともなう経験であり、それがなかった場合、大切な人や事象との関係性の象徴があると、それがない場合に比べて絆形成につながりやすい、ということが確認された。

ブランドに必要なのはパーパス

話題と共感の時代、自分のフィルターを通して個別の新定番が生まれる「個」の時代。企業やブランドの「パーパス(存在意義)」を打ち出す企業とブランドが増えたが、生活者個人のパーパス、幸せと同じ軸でブランド構築を企業が考えていければ、より共感され深い絆を結ぶことができるだろう。

ある消費財メーカーでCMOを務めている方が、「パーパスこそがブランドの価値。CMOがいる企業は、縦割りではなく、全社横断で判断の基準を生活者と向き合うことに置いている」と述べていた。実際、日本では上場企業の10%程度にCMOが存在し、CMOがいる企業のほうが良い業績を残しているという研究報告も出始めている。

今までは日本にあまり根づいているとは言えなかったエシカル消費(環境や人、社会に配慮した消費)など、新しい消費の選択基準がこれからの若い世代には浸透する兆しもある。学校教育で環境問題やサステナビリティについて学んでいる現在の10〜20代にとっては、そういった問題も自分ごととして捉えやすくなっており、今後新たなキーファクターとなっていく可能性もあると考えられる。