分業体制にしても成果が出ないのはなぜ?

――そのような問題意識から、インサイドセールス部門を立ち上げるなど、既に新しい戦い方を取り入れている企業も増えてきています。一方で、体制を変えてもなかなか成果を出すことができない企業も多いようです。これはなぜなのでしょうか。

最近のスタートアップやSaaSだと、マーケティング、インサイドセールス、営業、カスタマーサクセスで分業体制を整えている企業が多いですね。分業のメリットは、専門性が身に付き、仕事のリズムができることです。一人がプレ営業や、実際の営業活動、トラブル対応まですべて対応すると、時間の優先順位がつけられなくなりますが、それぞれで専門部隊を立ち上げることで、各自が本業に注力でき、習熟度が上がります。各部門でKPI管理をきちっとすれば、問題が発生した時、原因を特定しやすくなるという利点もあります。

一方で、部門別のKPI管理が行きすぎると、本来のゴールである「売上を上げる」というミッションを忘れてしまい、次第に自分たちの成績だけを見てしまうようになってしまいます。

――そうなると、どのような問題が起きるのでしょうか?

部門間の対立、などがよく聞くケースですね。また、たとえば売上が落ちているという状況があり、インサイドセールスの商談件数に比べて営業の受注率が落ちている場合、「営業の質が落ちているから、研修や人材を増やすべき」という結論になりがちですが、これは必ずしも正解ではありません。なぜなら、インサイドセールスが商談案件として渡したリードの質が良くなかったかもしれませんし、そのほかにもいろいろな要因が考えられるからです。

「数字」を見ればよいと言っても、数字だって嘘をつきます。売上や受注件数は絶対に変えられませんが、商談になりそうな見込みの高い「商談件数」になると、何をもって商談と見なすのか、人によって違っていることもあります。特に分業状態だと、個々のパフォーマンスを良く見せようと思って、主観で動く数字は簡単に動いてしまうのです。

そもそも、このようなことが起きてしまう背景には、ビジネスが続くにつれ、リードが枯れていくという状況があります。リードが枯れると、新規獲得にリソースを投入してしまいがちです。本来なら、溜まっていくリードを掘り起こすほうが効率的なのですが、新規にこだわるあまり、関心の薄い人もリードにカウントしてしまう。これは各部門で分断しているとよく起こるケースなので、全体をつなげてみることが必要です。横をつなげて関連性を見て、問題の本質を突き詰めることが、マネジメント層としてやるべき役割です

逆プロセスから情報をフィードバックすれば改善策が見える

――その「横を見る」には、具体的にどうすればよいのでしょうか。

マネージャー自身が現場に入って知ろうとすることがポイントです。現場に介入せず、権限移譲するのもマネージャーの役割ですが、それと「現場を知る」ことはまた別の話。現場を知るための組織作りが必要です。また「横のつながりを強化し、現場を知る」方策としてお勧めしているのは、情報を逆から流すことです。たとえばカスタマーサクセスが顧客のフォローをしていると、どういうところで躓いているのか、そもそもこの製品が適していたのかなど、様々な知見が得られるはずです。それを営業にフィードバックすることで、受注前に顧客の疑問を解消できますし、最適な提案を行うことが可能になります。

このように、営業からインサイドセールスに、インサイドセールスからマーケティングにと、自分たちの活動をする中で、「前段階でこうしたほうがいい」という情報をフィードバックすることで、結果としてより良質な商談につながる施策が出てきます。

レベニューモデル実践のための4つのポイント

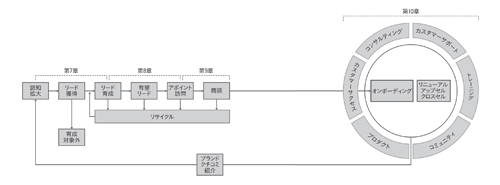

――なるほど。その流れを図に表したものが、福田さんが書籍で紹介されている「レベニューモデル」(図表2)ですね。このモデルを企業に適用する際にポイントになるのはどこでしょうか。

(タップで拡大)

大きく4つのポイントがあります。第一に、「育成対象外」の考え方です。語感が少々悪いかもしれませんが、わかりやすく言えば絞り込みです。どんな会社にもターゲットとする層がいる一方、自社の製品・サービスが向いていない企業は必ずあるので、そこにリソースを投入するのは非常にもったいない。まず、その絞り込みをすることが必要です。

第二に「リサイクル」という考え方です。たくさんリードがある中で、すべてが商談に向かって綺麗に進んでいくわけではありません。そこで、前に進まないものを管理しておくのが「リサイクル」という概念です。たとえば、「今はまだ導入しない」といわれて商談にならなかったリードや、競合に取られて失注したリード、フォローが漏れているリードなど、そうしたリードをリサイクルとして管理しておくのです。

そして、リサイクルを活用する上で大切なのが、「顧客ステージの設計」です。顧客のニーズがどのように移行しているのか、ステージと移行条件を定義し、各ステージにどれだけのリードが流れ、どれだけストックされたのかを管理する。これにより、リサイクルをどう活用するかが見えてきます。多くの企業は入ってくるリードや商談化件数など、フローの数字しか見ていませんが、滞留している残高を同時に確認するだけで、どこがボトルネックになっているかを把握できます。

第三のポイントはカスタマーサクセスです。これは最近非常に流行っており、導入している企業も多いですよね。カスタマーサクセスは、一般的に既存のお客様を訪問してフォローする役割と理解されていますが、それはとても狭い定義だと思います。実際にお客様がサービスを受けるコンサルタントやカスタマーサポート、研修スタッフ、ユーザー会など、顧客の成功を取り巻く全体がカスタマーサクセスだと考えており、そのどれか一部の機能ではないと理解していただければと思います。

最後のポイントは、マーケティングから営業活動を経て、顧客になったら、そのプロセスを「オンボーディング」と「リニューアル、アップセル、クロスセル」と2つに分けること。特に重要なのがオンボーディングで、これは最初の一歩を良い体験にするということです。ここでいい体験をすることで、よりエンゲージメントが高くなる。そのために、2つに分けています。

――具体的に、オンボーディングではどのような活動をするのでしょうか。

会社としてどのような体制で顧客をサポートするのか、どの部門にどのような責任があるのかを明確にし、「きちんと向き合っていく」と表明することです。具体的な内容については、企業や商材によって異なりますが、研修のロードマップを含めて、万全の体制を説明することで、エンゲージメントも向上する。オンボーディングはそういう意味だと捉えてください。