プロセス設計がボトルネックを可視化

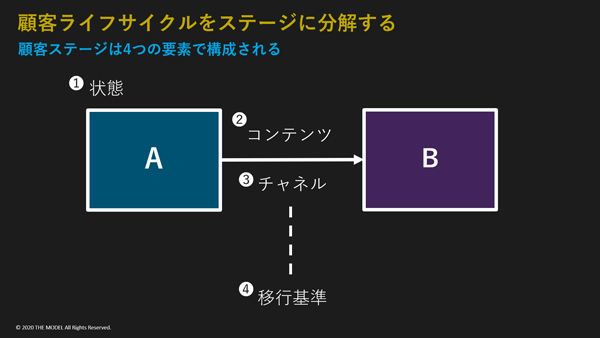

顧客のライフサイクルは4つの要素で構成されている(下の図)。まず、顧客の「状態」があり、態度変容を促すために「コンテンツ」が存在する。そしてコンテンツを届けるための「チャネル」、さらにAという状態からBという状態に移行したと判断する「移行基準」。これらを連続してつなぎ合わせる事で顧客のライフサイクルを描く事ができる。

ここでのコンテンツとは、ホワイトペーパーや動画だけのことではなく、営業担当者のトーク内容なども含めた広義のものを指す。

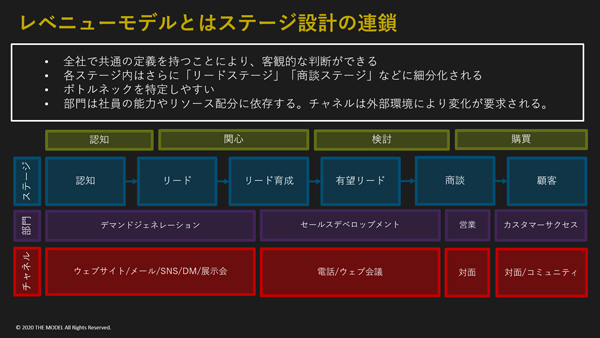

これらをさらに細かく区切り、つなげていくと一つのレベニューモデル(下の図)ができあがる。すると、様々な部門間で共通言語ができ、客観的な判断を下せるようになる。

部門やステージは、会社の置かれた環境、社員の能力、リソースなどに依存する。またチャネルも電話やメール、SNS、最近ではZoomやTeamsなども普及しているように、技術の進歩に合わせて柔軟に取り入れていく。

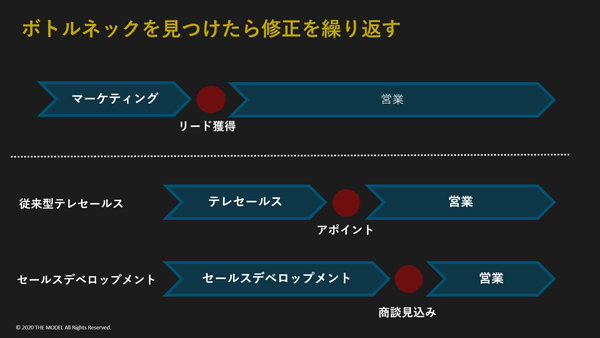

プロセスを設計すると、各部門の役割が明確になり、ボトルネックになっている箇所を可視化しやすい。ボトルネックを見つけたら、修正を繰り返すことが大切だ。

営業にリードを渡すタイミングの変化を例に見てみよう。従来は早い段階で、マーケティングから営業へとリードが渡されていたが、これでは無駄な訪問が増えてしまう。そこでテレセールスがアポイントをとるようになったが、まだ検討段階に移っていないリードなので、無駄は依然多い。さらにもう一歩、セールスデベロップメントがヒアリングや情報提供をしながら、もう一歩プロセスを進めることで、商談化が高まっていく(下の図)。このように改善を繰り返していく中で、パスのポイントが少しずつ変わっていく。

細分化した仕事でも、おもしろくすることはできる

役割分担によってもたらされるのは、効率化だけではない。仕事のリズムができて品質が向上し、集中的にこなすことで習熟度も高まる。さらに社員の能力に合わせて仕事を割り振ることも可能だ。

ここで浮上するのは、「細分化された仕事は、おもしろくないのではないか」という疑問だろう。福田氏も、「他の人が何をしているのかが見えないまま、『この部分だけを担当しておいて』と頼まれる仕事だと、つまらないと思います」とした。

例に挙げたのは、イソップ童話に登場する3人のレンガ職人の話だ。旅人がレンガ職人に、何をしているのかと尋ねると、1人目は「親方の命令でレンガを積んでいる」、2人目は「レンガを積んで壁を作っている」と答えるのみだが、3人目は「完成まで100年以上かかる大聖堂を作っていて、完成すれば多くの信者のよりどころとなるだろう」と語る。

一人目と二人目のような意識で取り組んでいては、分業された仕事はおもしろくない。だが3人目のような姿勢で取り組んでいれば、大きなやりがいを感じることができる。そのため、ビジョンやミッションをメンバーに伝え続け、会社の隅々まで浸透させることこそが、リーダーの大切な役割だと福田氏は強調する。