「チル&ミー」が理解の手がかり

――原田さんは2020年に出版された『Z世代若者はなぜインスタ・TikTokにハマるのか?』(光文社新書)において、Z世代を象徴するキーワードとして「チル(chill)」と「ミー(me)」を挙げていました。この2つについて、ご説明いただけますでしょうか。

まず「チル」について。彼らの中では心を整える、まったりするといった振る舞いがファッションになっています。ゆとり世代は「ゆとり」などと言われながらも、上を目指そう、昇格や昇進といった目標のために頑張ろう、という認識がまだあったように思いますが、Z世代にとっては、そもそも人と比べるという価値観はかっこよくない。それよりも自己満足・自己充実してる人がクールだよね、ということなのでしょう。

代表的なのはシーシャバーで、他にはCBDドリンクのような“チルりやすい”商品、サウナや瞑想といったものが普及しています。今年3月、チームラボがサウナとアートをセットで体験する「チームラボリコネクト:アート「チル&ミー」が理解の手がかりとサウナ六本木」をオープンしましたが、これもZ世代の価値観に刺さるものと言えます。こうした傾向は日本の若者に限った話ではありません。社会・経済が成熟していくと、自己満足、自己充実の方向に進むというのは、ヨーロッパでも見られていることです。

消費行動にも「チル」の価値観が反映されています。昭和・平成の若者たちは、「人より高いもの」を「人より早く」手に入れることを重要視していました。隣の家より早く車を持つ、会社の同僚や友達よりも早く新作のブランドものを手に入れる、といったことが喜びだったのです。しかし、Z世代が多くの時間を過ごすInstagramの世界で「いいね」が多いのは、必ずしも値段が高いもの、新しいものではありません。ある程度親しみが得られて、周りが共感しやすいもの、いき過ぎたおしゃれではなく、ちょっとおしゃれなものが「いいね」を集めます。こうした傾向を、私は「新しい見栄消費」と捉えています。

――「ミー」についても教えてください。

ゆとり世代と比べると、発信欲求・自己承認欲求がとても強くなっています。発信力があるし、少々意地悪な言い方をすると自意識過剰な子が増えています。とは言えどんな内容でも発信するわけではなく、何をどのような場で発信するかを注意深くコントロールしています。

こうした彼らの自意識を象徴するものの一つが、間接自慢とそれに続く“診断シェア”の流行ではないでしょうか。間接自慢は“匂わせ”とも言われるもので、たとえばスイーツの写真をシェアしているように見えて、その写真の隅に彼氏の存在を匂わせる何かが映りこんでいる。デートに出かけている幸せな自分を、暗にほのめかしているのです。ですがこうした方法は間接自慢は「あざとい」などと炎上することも増えてきました。

そこで、間接的・婉曲的に自分を表現する方法として登場したのが、“診断シェア”です。2019年上半期に流行ったのが「恋愛免許証」「性格免許証」というサイトで、プロフィールを入力すると、診断結果が免許証のようなフォーマットで出てきます。あくまで公正な診断結果という言い訳が成り立つ状況で、自己表現をするというわけです。診断結果をシェアしてもらうことで、SNSでの広がりを狙うという手法は、企業のプロモーションにも取り入れられています。

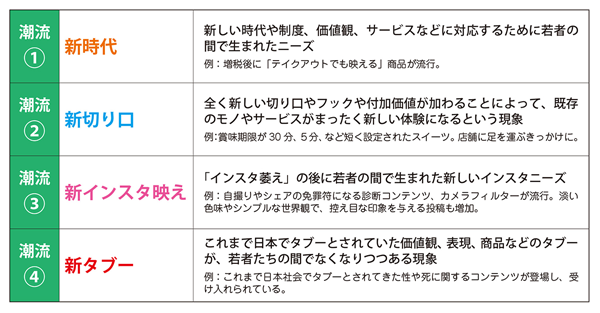

――本の中では若者のニーズを表す4つの潮流も紹介されていましたが(図表2)、特に(2)新切り口、(3)新インスタ映えは、業界を問わず活用できる視点ではないかと感じました。

(2)新切り口は、機能や性能ではなく、コンセプトやネーミングのユニークさで期待感を醸成するトレンドです。賞味期限を短く設定した“時限フード”や、「100日後に死ぬワニ」のようにオチと終了時間を開示した“時限コンテンツ”が代表的ですが、このような工夫は他のジャンルにも広がっていくように思います。若者マーケティングでは、他の業界でヒットしている商品の特徴を掴み、自分の業界に転用する方法が効果を発揮するケースが多く、二番煎じということではなく、「業界のトップになるべく、他業界を学ぶ」という姿勢は大変重要です。

また、(3)の新インスタ映えについては、テレビのコンテンツにも流行があるように、Instagramの中にもトレンドがある、と考えましょう。たとえばかつて月9と言えば恋愛モノが定番でしたが、最近は刑事ドラマや医療ドラマが増えています。同じように、映えの概念も進化しているのです。最近で言えば台湾のB級グルメ「ジーパイ」や、出世サワーといった、サイズの大きなものをよく見かけますね。また、淡い色味やシンプルな写真を投稿するユーザーも増えています。