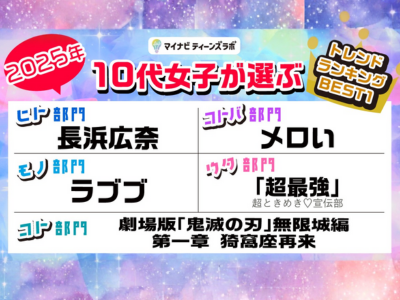

お金を払ってモノを「所有」から「共有」へ これからの視点は「循環」

現在、モノを所有する概念から、モノやコトを共有する概念にシフトしています。このような背景から、4Pの「Price(価格)」は、4Eの「Exchange(交換・共有)」という考え方におきかわります。

これは、Netflixなどのサブスクリプションサービス(以下、サブスク)や、Uberなどのマッチングデリバリーサービスなどの「シェアリングエコノミー」が活発化したことで、お金を払って体験できる価値の提供方法が変わってきたためです。

サブスクは、商品を「所有」ではなく、サービスを一定期間「利用」できるもので、雑誌の定期購読から、音楽配信、動画配信、クラウド・ソフトウェアサービス、自動車の定額利用などに広がっています。

これらは生活者にとっては以下のようなメリットがあります。

- 購入よりも安価にサービスや商品が利用できる。

- 初期費用が少ないので、継続しやすい。

- 購入・所有が不要なため、モノを増やさず済む。

- サービス期間はあるが、いつでも解約できる。

- 新しい商品やサービスの提供を受けやすい。

ここで重要になるのは「継続性」です。サブスクは、継続的に定期的に使い続けてもらうことが大切で、ファンになってもらい愛用・愛着までがゴールと言えるでしょう。

所有と使用の境界が曖昧になる中、対価とは何か? モノに限らない価値と価値の提供方法(購入体験)とは何か? を考えることで新しい商品やサービスが生まれる可能性があります。

さらには近年、モノを持たないという価値も台頭してきています。ミニマルに暮らすライフスタイルやSDGsの勃興でシェアの概念が今後のビジネスにおいてはますます主流になってくるでしょう。そして、その根底にあるサステナブルな共生も含めた循環という思想が色濃くなってくるでしょう。

「リアルなお店」から「どこでも」購入可能へ これからの視点は「コミュニティ」

次に、4Pの「Place(場所)」にあたる「リアルなお店」におきかわる、4Eの「Every place(どこでも)」についての考え方です。

商品・サービスの購入においては、デジタルの活用により、EC・デリバリーなどあらゆる場所でできるようになっています。さらに、“どこでも”に加えて、デリバリーや音楽動画配信サービスに代表されるような、オンデマンド(On demand)の概念も台頭しており、より購入の場が使う場に近くなっています。

こうなると、買う場と使う場の境界はますますなくなり、これからはお店という場が、購入の場から、ショールーミングを超えた、体験・コミュニティ形成などコトを得る場になっていくでしょう。

Appleは、Apple Storeが商品を売る場ではなく、Apple Lifeを売る場でAppleと一緒に学び高め合う共創の場と位置付けています。実際、Today at Appleでは、様々なクリエーションの講座やノウハウの提供や、カルチャーを起点としたコミュニティ形成などを行っています。

さらに、D2C(Direct to Consumer)ブランドもリアル店舗ではブランドの持つ世界観の体験に軸足をおいています。そこに行くことでブランドの世界観、物語の主人公になれる。そういう特別な時間を共有し、ネットなどを介してつながり続ける。

こういった全体サイクルの中で、リアルな場を特別な体験を提供する重要なタッチポイントとして位置付け、体験アイデアを考えることが求められます。