チャネル・カテゴリが計画・非計画購買を左右する

──計画購買性の高い消費者が増えているのですね。どこでも計画性の高さは同じなのでしょうか?

大きな要素は「どこで買うか」、つまりチャネルで変化します。スーパーでの買い物とECサイトでの買い物では計画性が変わってきます。EC、コンビニ、スーパーを比較すると、ECでの買い物が最も計画購買性が高いです。定期購入で毎月決まったものが届くようにしている方も多いですよね。

次に計画購買性が高いチャネルがコンビニで、スーパーでの買い物は非計画購買が増える傾向です。コンビニは買うものが決まっていて目的がないと立ち寄らないチャネル。一方でスーパーではなんとなく店内を見ながら夕食のメニューを考えるなど非計画的な買い物のシーンが想像できるでしょう。

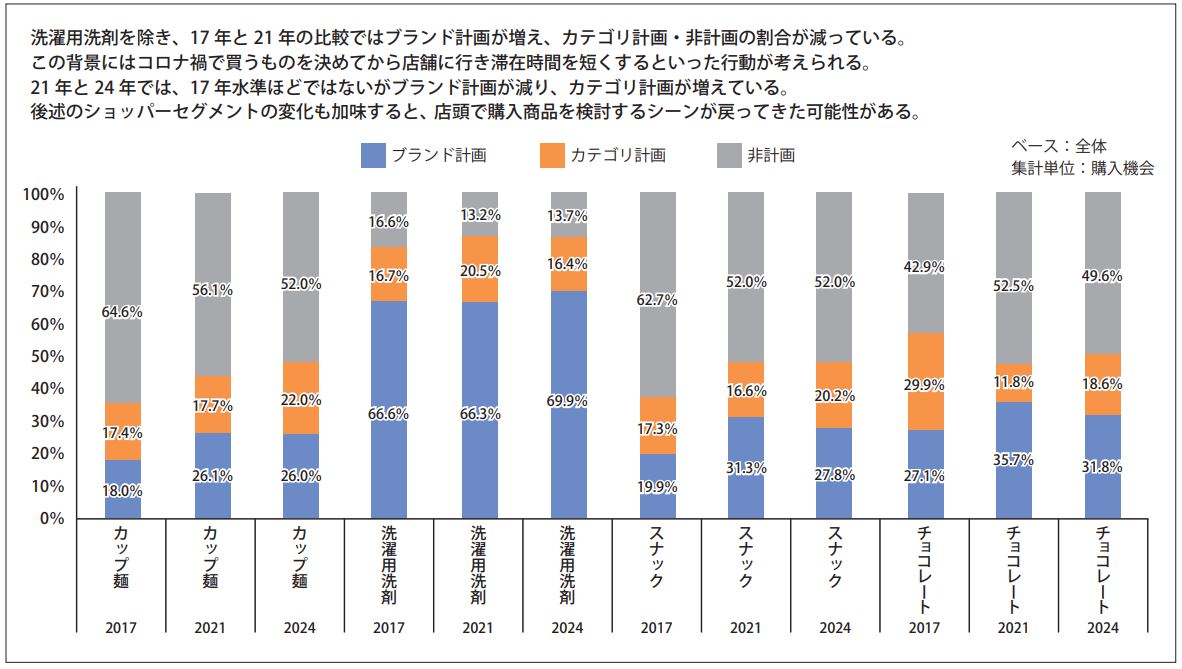

弊社ではこの計画購買・非計画購買の傾向を明らかにするために、購買履歴データを取得しているモニターへ追跡調査を実施しました。商品購入の前にカテゴリやブランドまで決めていたかどうか・その理由といった消費に関する意識をアンケートで尋ねたものです。2017年、2021年、2024年の3回の調査結果を比較することで変化が明らかになりました。

まず、スーパーでの購買比率を見ると、「ブランド計画購買」が2017年から2021年にかけて増加し、2024年に再び減っています(次ページ図表1)。コロナの影響で店内にいる時間を短くするために事前に買うものを決めておき、サッと買って帰る行動が増えたのでしょう。感染拡大が収まった現在は、お店自体を楽しみながら買い物をするシーンが戻ってきています。

別の調査でも、店頭での商品選びを楽しむショッパーが2021年から2024年にかけて増えていることがわかっています。

一方でコンビニでの購買は、スーパーに比べ圧倒的にブランド計画購買率が高いことが特徴です。2021年から2024年にかけても減らず、むしろ増えているカテゴリもあるほど。コンビニでの購買は目的買いが多く、そのスタイルが定着していると言えます。

──商品カテゴリによる違いもあるのでしょうか?

はい。カテゴリによる差が特徴的に可視化されています。スーパーでも洗濯用洗剤のカテゴリはブランド計画購買が多いです。日用品は詰め替え用もあるため、購入するブランドが決まっていると考えられます。一方で、カップ麺やスナック、チョコレートは手に取って選びがちなのでブランド計画は少ないです。

当社の購買履歴データは消費財がメインですが、家電や雑貨といったカテゴリはより単価も高く慎重に検討するので、計画購買が多くなるでしょう。

──他にも計画・非計画購買を左右する要因はありますか?

仮説ですが、「属性」の影響もあると考えています。たとえば、スーパーでお子さんが「これ欲しい」と商品を持ってくるシーンを思い浮かべていただくとわかると思います。ファミリーなど同行者がいる場合は、一緒にいる人の要望で非計画購買が増える可能性があるのではないでしょうか。