GRP取引の課題。「率」と「実数」では大きく違うこと

視聴率をベースとするGRP取引の持つ課題とは何でしょうか。それは、あたり前のことなのですが、視聴率は割合なので「実数(絶対値)」を持っていないということです。では、なぜ実数でないといけないのでしょうか。

一つ目に、国内人口、年齢別構成比、またテレビ保有数などの大きな変化は、視聴率だけで視聴実態を捉えることを非常に難しくしているということです。たとえば、2013年から2023年の10年間で全国の男女20〜34歳人口(MF1層)は2,070万人から1,910万人に約160万人減少(△7.7%)しています。仮にテレビCMが100%に到達したとしても絶対数が大きく異なります。

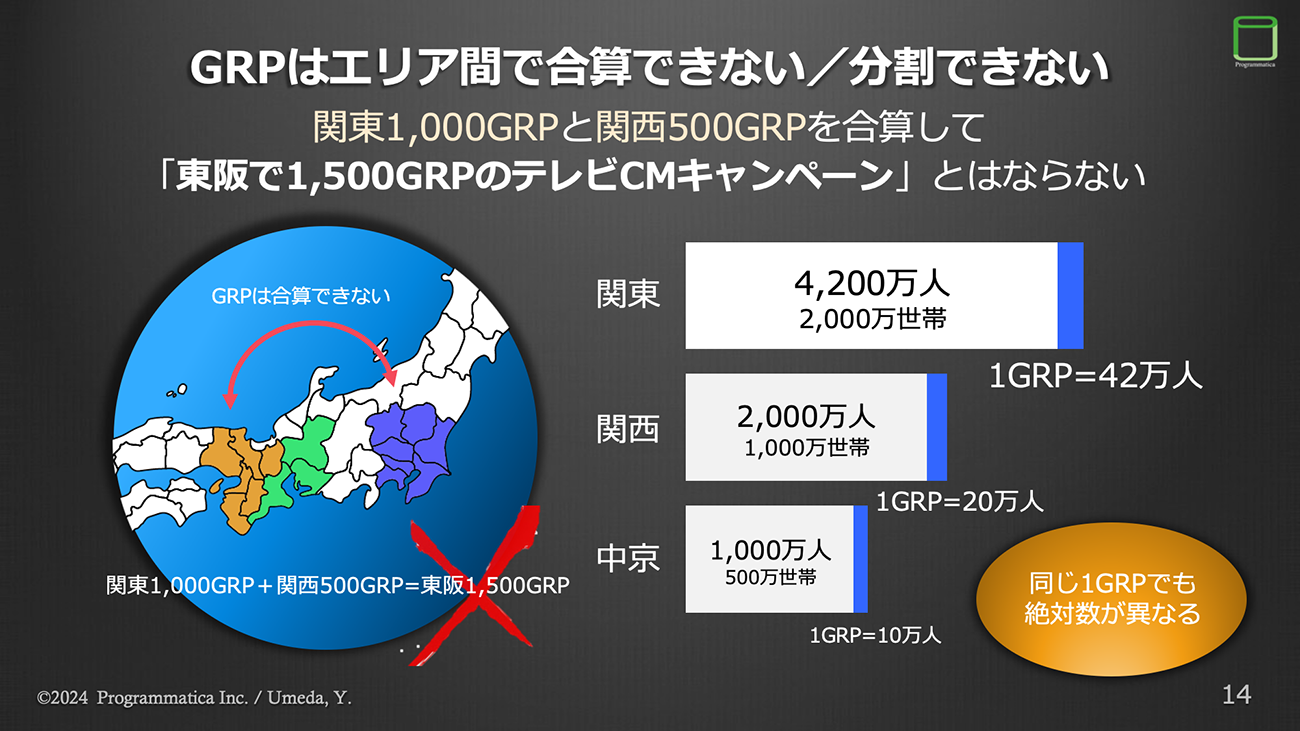

もう一つは、実数でないとセグメントやエリアで合算したり、分割したりすることができないということです。たとえば、F1(女性20〜34歳)への200GRPとF2(女性35〜49歳)への300GRPのテレビCMを合算しても、F1-2(女性20〜49歳)に500GRPのテレビCMを投下したことにはなりません。もちろん平均値で見ることも正しくありません。これは関東エリアの1,000GRPと関西エリアの500GRPを合算して、東阪で1,500GRPのテレビCMキャンペーンを行ったとはならないことと同じです(図表2)。

当然、実数となるインプレッション数は、セグメント間で合算することができますし、どの視聴データを使用するのかにもよりますが、一つのエリア、たとえば関東エリアを1都3県と北関東3県に分割して把握することも可能となります。

デジタル発想では実数が矮小化するメインターゲット

セグメントを合算したり、分割したりできないことは何が問題なのでしょう。

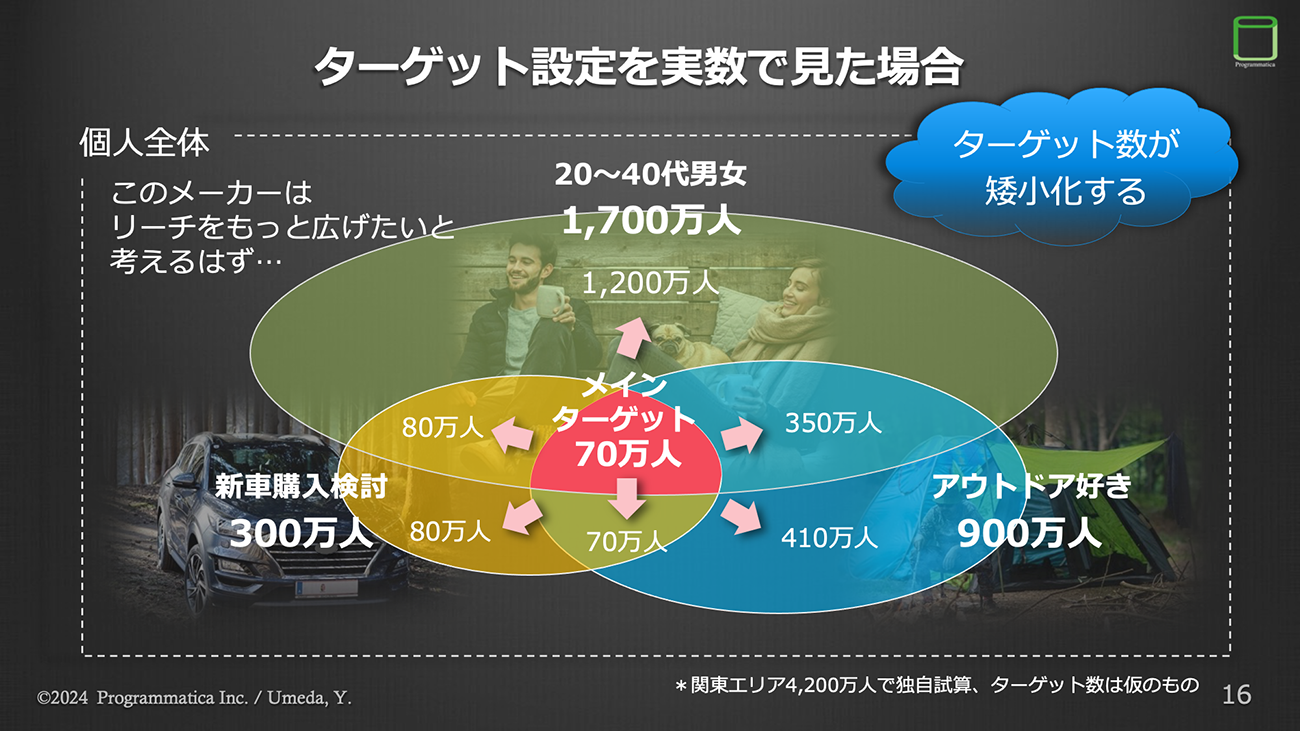

たとえば、とある自動車メーカーが新型RV車の広告キャンペーンを行う際に「新車購入を検討する」「アウトドア好き」の「20〜40代の男女」というターゲット設定を行ったとします。通常、新車購入サイクルが7〜8年といわれる自動車業界で、これら3つのセグメントが重なるメインターゲットは、この自動車メーカーのプロモーション担当にとってはとても魅力的な存在でしょう。ベン図などでは理想的、かつ効率的に見えます。

そして、デジタル広告では、この3つのセグメントを「AND条件」とするメインターゲットに対して広告配信を行うことがすでに可能です。

しかし、このAND条件で繋いだメインターゲットを実数で見てみると約70万人(※1)です。この70万人を母数にして視聴率で何かを推し量ることはさすがにしないと思いますが、デジタル広告と比較してテレビCMの効率性を見てしまうことも少なくないでしょう。

(※1)関東エリア4,200万人から、20~40代男女1,700万人/新車購入検討300万人/アウトドア好き900万人と仮定した独自試算

通常なら、この自動車メーカーの担当者は、もっとリーチを広げたいと考えるはずです(図表3)。しかし、投資対効果を考慮すると、全てをメインターゲットと同様に扱う訳にもいきません。

そこでターゲットセグメントをもう少し丁寧に見ていく必要がありますが、率の場合、前述のようにセグメントは合算することも、分割することもできません。AND、OR条件で括られた、あるいはNOT条件で除外された個々のセグメントにしてからでないと数値化できないことが大きな問題となってきます。