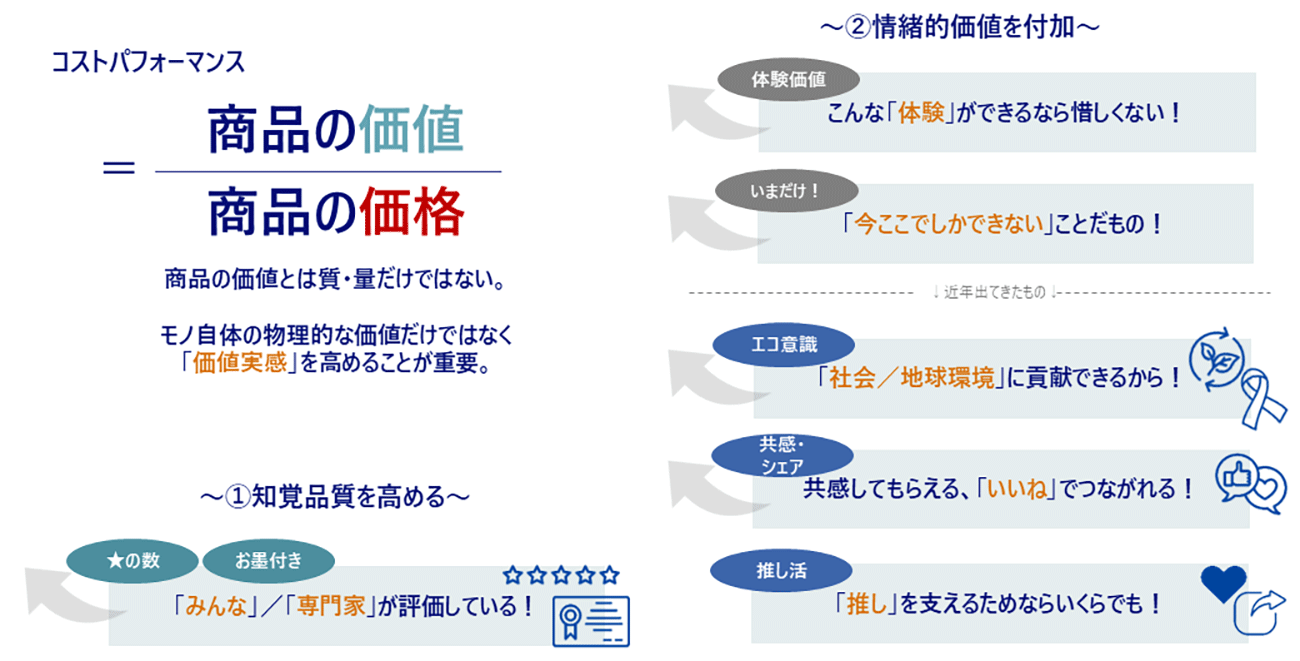

価値実感を高めるための二つの方法

価値実感は、知覚品質を向上させるための他者推奨や、情緒的価値の付加によって高まる。

知覚品質を向上させるための他者推奨は、専門家や他の消費者からの高評価や推奨などの信頼できる他者からの推奨を指す。消費者は品質に対して信頼や安心を感じるようになり、価値を実感するようになる。

実際、商品やサービスを選ぶ際に「ユーザーレビュー」や「評価サイト」を参考にするという割合は、NRIが実施した生活者1万人アンケート調査で見ても、劇的に高まっている。特に、情報収集デバイスがパソコンからスマートフォンに移行したことにともないその傾向は顕著となったスマートフォンの小さな画面では、複数画面を立ち上げてスペックを比較したり、スクロールや画面遷移をしながら詳細特徴を構造的に理解したりすることが難しいためだ。

その結果、「評価数が多く、使った人皆が良いと言っている」「専門家が推奨している」というような誰かの「お墨付き」が端的に示されていることが意思決定には重要になる。また、その際には売り手の企業の発言ではなく、利害関係のない第三者の発言であることが特に重視される。その上、商品カテゴリーにより意見が重視される人も大きく異なる。たとえば、不動産や金融商品などの専門知識が必要な商材は、消費者側に知見が溜まりにくいため、「プロ」によるおすすめが重視される傾向にある。

一方、情緒的価値の付加は、消費者の感動や共感を生むような体験を提供することを指す。ただ、注意点として、近年では特徴的な消費スタイルが見られるため、消費者が何に価値を感じているかを把握したうえで、それに見合う体験を提供していることが必要だ。

特徴的な消費スタイルの具体例としては、応援消費がその一つだ。消費者が特定の企業や生産者を支援するために商品を購入する行動を指す。これは東日本大震災を契機に広がった消費スタイルで、被災地の復興を「買って応援」するなどがこれに該当する。

最近では、コロナ禍で経営が立ち行かなくなった事業者に対して、応援消費の広がりが見られた。価格高騰下で家計にダメージがある現状、多くの消費者が消費を避ける傾向にある。しかし、その一方で「どのみち買うものならば困った人や日本経済の役に立つものを」という意識は依然としてあると思われる。そのため、こういった意識に対し理解・共感しやすく、共有・伝播しやすいストーリーを作ることで、多くの消費者に訴えかけていくことが企業には求められる。

加えて、エモーショナルな体験に対価を払う消費スタイルが挙げられる。これは、従来よりも体験によって発生する感動や共感を重視して選ぶスタイルであり、自分が感動した体験をシェアし、他人と共感することで満足感を得る傾向がある“SNSネイティブ世代”の間で特に広がっている。

この消費スタイルでは、自分の心が動く体験ができて嬉しい、その感情をSNSなどにアップすることで人に共感してもらうことができてさらに嬉しい、という「一粒で二度おいしい」状況こそ、情緒的なパフォーマンスが高いといえる。

先述の通り、現在は企業が商品特性を押し出すよりも、実際の利用者による前向きな感想のほうが刺さる時代だ。これらを踏まえると、誰かが「おすすめ」してくれるようなユーザー目線での「体験・情動」の訴求や、ライフスタイル描写で生活シーン内での「映え」を想像させる、などの訴求が有効になるだろう。

今後も加速する“メディア利用状況の多様化”

ここからは、今後の消費者のメディア利用トレンドと、それを踏まえたマーケティング業務への活用方法について考察する。前回の記事の通り、2023年度はマスメディアの利用率が引き続き減少していたことに加えて、デジタルメディアの利用上昇が鈍化していた。このような変化は、消費者のメディア利用は従来のマスメディア中心からデジタルメディアへのシフトが進んだ上で、コロナ禍で加速したデジタルメディア利用が高止まり状態にあることを示している。

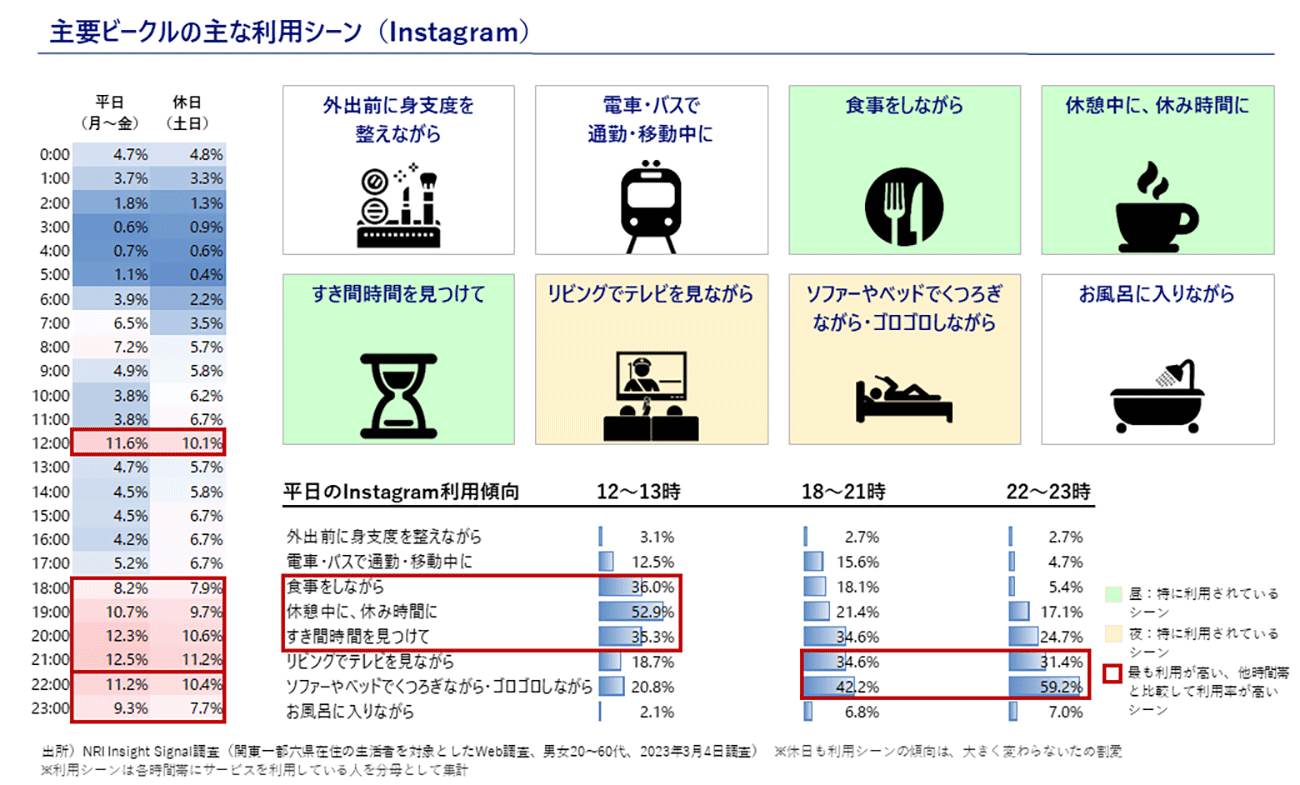

しかし、デジタルメディアの利用者が多いと言っても、その利用形態は様々だ。デジタルメディアで代表的な媒体としてX(旧Twitter)、Instagram、TikTok、YouTube、TVerなどが挙げられるが、これだけでも情報のフォーマットとともに各ユーザーの属性が異なる中、消費者それぞれのメディア利用状況は多様化・パーソナライズしている。たとえば、AさんはYouTubeとInstagramを利用し、OOHの接触が多い、BさんはテレビとX(旧Twitter)、電子書籍の雑誌を利用する、といった具合に、利用・接触するメディアが個々に異なる状況だ。この傾向は今後も継続・拡大すると予測される。

このような状況において広告主はメディア選定を行う必要に迫られているわけだが、一般的にはターゲットとする消費者層ごとに最適なメディアミックスを考えることが重要だと語られることが多い。なぜなら消費者のメディア利用が多様化したことにより、活用次第ではフリークエンシーを増加させ、広告効果の向上をもたらすことが期待できるためだ。だが、著者は、2024年度以降に広告効果のコントロールが難しくなると考える。