本記事は『新トリプルメディアマーケティング 3要素の連携を仕組み化し、戦術を最適化する』(翔泳社、著者:横山隆治、楳田良輝、川越智勇、橋本菜々子、稲森学)の「序章 新トリプルメディアの基本概念」から抜粋したものです。掲載にあたって編集しています。

なぜこの3つを新トリプルメディアに選んだのか

新トリプルメディアがこれからの時代のマーケティングの重要な「仕組み」となる理由は、以下の3点です。

- テレビ一強時代の「テレビCM案で決まる仕組み」からの最も有力な転換策であること。

- SNSで消費者を、リテールメディアで流通を味方につけてコミュニケーション開発するプロセスを導入できること。

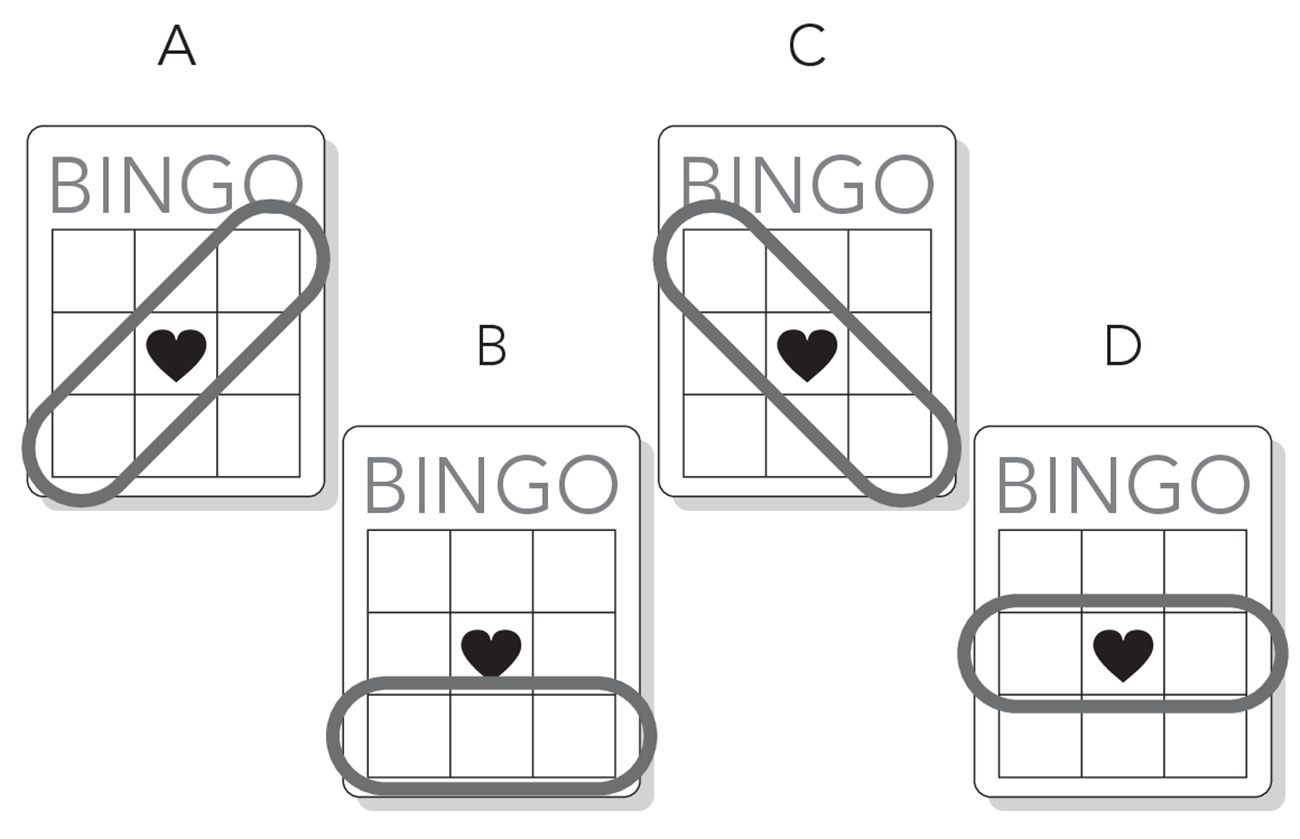

- パーセプションが揃うと購入意思決定するというビンゴカードモデルで、様々なターゲットを網羅し、芽吹いている小さな需要も育てる仕組みであること。

さらに、これは従来よりも複雑な仕組みであるにもかかわらず、AIの導入によって装置化できます。

こうした理由について、この章の中で解説していきますが、その前に、メディアとして「SNS」「コンバージドTV」「リテールメディア」の3つを選んだ背景にある要因を説明します。それは次の3つとなります。

- 消費者には、複数の接点でのパーセプション取得が必要であること。

- 購入意思決定は、パーセプションの組み合わせ(ビンゴ型意思決定)で行われること。どのメディアも、組み合わせに必要なパーセプションを持ってもらえるメッセージを提供できること。

- 購入意思決定は基本の4つのパターン(オーディエンス型・トラスト型・ナレッジ型・ディスカバリー型)で行われるものであり、どのメディアもそれぞれのパターンに機能すること。

1点目として、複数の接点でのメディア接触が必要なのは、消費者は1つのメディアからいくつものパーセプションを得ることが難しいと言えるからです。1つのメディアから得られるインプレッシブなパーセプションは、基本的に1つと考えた方がいいのです。

1つの強いパーセプションを与える、または良いパーセプションにチェンジさせるということは簡単ではありません。いくつかのパーセプションが揃って「ビンゴ!」となるためには、複数のメディアを通して、必要ないくつかのパーセプションを持ってもらう必要があるのです。

簡単に言えば、テレビ一強時代が終焉しているためにこうしたことを考えないといけないと思ってください。

2点目として挙げたのが、「ビンゴ型意思決定」です。新トリプルメディアの基本概念には、「認知→レリバンシー→購入意思決定」といった時間をかけてフローをたどる「双六型」の思考はありません。消費者は、「これは私に必要なものだ!」と一瞬で購入意思決定を行う場合もあります。

つまり、人によって購入意思決定のパターンが違うのが現実です。ですから、すべての消費者が同じプロセスを踏んで購入に至るというフロー型思考はここでは採用しません。

読者の皆さんも、人によっていろんな購入意思決定のパターンがあることは、感覚的に理解できると思います。

筆者の提唱する「ビンゴ型思考」というのは、ターゲットごとに最適なパーセプションの組み合わせがあるので、それを成立させて「ビンゴ!」となるようにコミュニケーション戦略を設計するものです。

この思考では、複数あるビンゴカードごとにターゲットが存在するわけで、ターゲットごとのコミュニケーション戦術(実行プラン)に落とし込めるので、実践的なのです。

そして、今回選んだ3つのメディアは、現在最も有力な、つまり消費者に影響力のあるメディアであることは当然なのですが、購入意思決定に寄与するパーセプションを与えるために必要な基本的な機能を持っているのです。その機能とは以下の6つです。

- 社会ごと(多くの人が知っているブランドだというパーセプションを得る)として認知させる機能。

- 自分ごと(自分のコンテキストに合致する)として認知させる機能。

- 仲間ごと(自分と同じ考え方や感性の人たちと共感できる)として認知させる機能。

- エモーショナル(感情的)な関与を醸成する機能。

- 理性的な関与を醸成する機能。

- 「買う理由づけ(自分へのエクスキューズ)」ができる機能。

1の「社会ごと」に最も効果的なのは、やはりテレビでしょう。テレビでメッセージが伝わることで、これはほかの多くの視聴者も認知していると認識できます。しかし、リーチできる人がどんどん減る時代です。

これを補完するデジタル動画メディアもありますが、一番期待できるのはコネクテッドTVです。ユーチューブやTVerのようなCM枠を配信できるメディアがテレビの大画面に載ることで、CMの受容性はテレビと変わらなくなるでしょう。ただ問題は、広告枠の量です。

同様に、SNSでも莫大なフォロワー数を持つタレントの発信であれば、多くの人が自分と同じ情報を取得しているという認識を持つことになります。今やテレビよりSNSの方が多くの人にリーチする場合があります。国境を越えるネットの世界なので当然でしょう。

また、リテールメディアでも「多くのほかの人も知っている」というパーセプションを得ることができます。テレビやSNSほどではないものの、巨大なリテーラーからの情報は「世間ごと」としても認識できるでしょう。

2の「自分ごと」としての認識をもたらす機能のあるメディアは、データに基づく配信が得意なリテールメディアと、消費者の発信が情報となるSNSだろうと思います。ここはテレビが一番不得意な分野と言えます。

3の「仲間ごと」は、これこそSNSの世界と言えます。インフルエンサーなどによる共感認知は、従来とは認知レベルや質が違うと言ってもいいでしょう。

4の「エモーショナルな関与」を訴求できるのはどのメディアか、というよりは広告フォーマット、特に動画であることと接触環境が先に問われるでしょう。画面のトーン&マナー、色彩、音楽、その他情緒的なアプローチができるかどうかです。ただ、やはり現状ではテレビやコネクテッドTVの得意領域だと言えます。

5の「理性的な関与」は、スペックや価格の比較などで、消費者がモノの優位を評価できるということです。これに適したメディアは当然SNSです。SNSは、インフルエンサーなど他人の評価にだけ優れていると考えがちですが、モノの情報を集めて評価するという一見して従来型の購入意思決定のパターンにも有効です。ツールとしてのネットおよびSNSは、消費者の武器となっているのです。

最後の6ですが、「買う理由づけ」、つまり自分が買うことのエクスキューズは購入の最後の一押しです。誰も背中を押してくれないので、自分で自分に言い訳を用意する心理プロセスです。

実は今の時代、購買行動においてこれは非常に重要なのです。「高かったけど〇〇だから……」の〇〇の中を埋めてあげるコミュニケーションを怠ってはいけないのですが、これを意識しているブランドはあまりありません。

プライスダウンは最も強いエクスキューズになるので、当然リテールメディアは機能します。ただ案外、情緒的なアプローチもしっかり機能することがあります。テレビCMもSNSでの展開も「買う理由づけ」には機能します。

現代的な消費行動は多様で複雑です。新トリプルメディアをSNS、コンバージドTV、リテールメディアの3つのメディアで構成させているのは、上記の6つの必要な役割を十分果たせるからなのです。

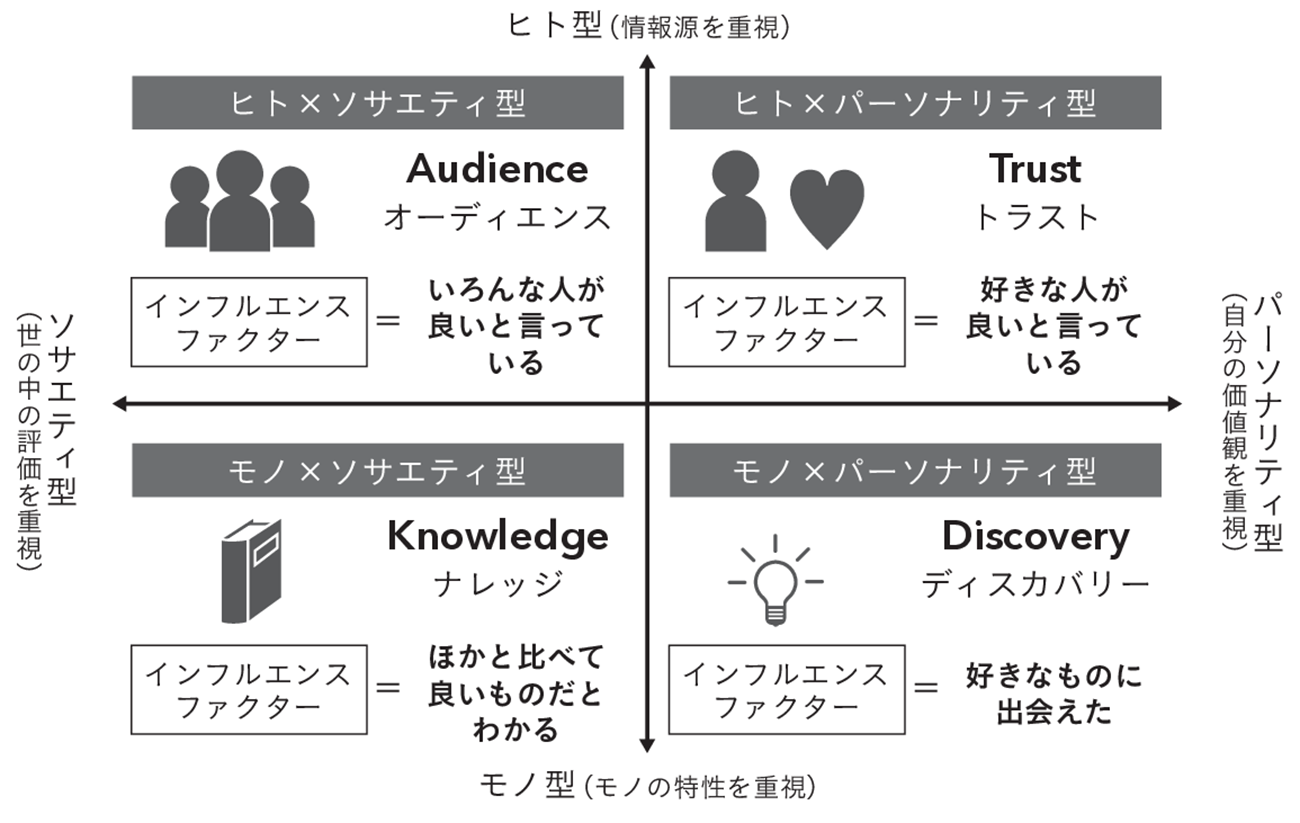

そして、この3つのメディアを選んだ3点目の理由として挙げた「購入意思決定の4つのパターン」ですが、ヒト/モノとソサエティ/パーソナリティの2つの軸でマトリックスを描く4つの象限で説明できます。

図1は、トレンダーズ株式会社が提唱したSNSでの購買行動におけるインフルエンスファクターです。これはSNSからの情報に基づく購買行動だけでなく、現在のあらゆる購買行動に当てはめられると言えます。ただ、同じ人でもカテゴリや価格帯が変わると別のパターンに変化してしまいます。

- Audience(オーディエンス) 「いろんな人が良いと言っている」が一番の影響要因。

- Trust(トラスト) 「好きな人が良いと言っている」が一番の影響要因。

- Knowledge(ナレッジ) 「ほかと比べて良いものだとわかる」が一番の影響要因。

- Discovery(ディスカバリー) 「好きなものに出会えた」が一番の影響要因。

新トリプルメディアで展開する3つのメディアは、この4つの購買意思決定パターンにうまく機能するものなのです。

こうした条件を踏まえて、「SNS×コンバージドTV×リテールメディア」の3つを採用したわけです。

テレビ一強時代から転換へ

3つのメディアは「仕組み化」「装置化」するために必要であり、それぞれ特定のパーセプションだけをターゲットに訴求するものではなく、同じメディア接触でもターゲットごとに違うメッセージの訴求が可能であることが重要です。

前述の通り、フローで思考して、プロセスごとにメディアを設定するという発想は過去のものです。というより、そもそもそんなことは送り手側の勝手な妄想で、消費者を思い通りにコントロールできるということ自体が間違っているのです。

マーケティング・コミュニケーションを含め、すべてのコミュニケーションは受け手に主導権があります。マーケターは「ターゲットである特定の消費者に対し、自社ブランドにとって望ましいパーセプションを醸成できる特定のメッセージに出会ってもらえるようにしていく」という姿勢が必要です。

「ターゲットにリーチすればいい」「ぶつけておけばいい」と考える傾向があるのは残念です。この思考は、ユーチューブへのCM配信に見られるものです。受け手側の感覚を無視しています。

テレビ至上主義時代のメッセージ開発は、今では疑問に思えるものばかりです。一番大きな需要層を想定して、そのマス需要層の文脈でメッセージをつくろうとします。「比較的少ないが、こういう需要層もいますよね?」という問いかけには、「そういう層は少ないので諦めてください」となります。

もしかすると今は比較的少ない需要だとしても、育てれば大きく拡大する可能性もあるのに、現状最も大きな需要を持つ層をメインターゲットとするメッセージやクリエイティブのCMとなります。マス型のテレビのクリエイティブはそういうものだ、と皆折れてしまいます。テレビCMが強ければ妥協も仕方ないかもしれません。でも本当にそうでしょうか。

テレビ一強が瓦解してしまっているのに、メッセージ開発やクリエイティブ開発はテレビCMを中心に展開するモデルのままです。ここがダメなところです。

新トリプルメディアマーケティングの真骨頂は、次世代のコミュニケーション開発のプロセスを提案しているところにあります。これからのクリエイティブ開発は、テレビCM案を1つ決めることから始まるのではありません。プレゼンテーションの様相が変わると思ってください。

例えば、ブランドAには大きさの違う4つのターゲット層がいるとします。つまりビンゴカードが4種類あるということです。それぞれのカードは2つないし3つのパーセプションが揃うと「ビンゴ!」になります。

ただ、カードAについては、今あるパーセプションを別のパーセプションに変えないといけない。ネガティブなパーセプションを変えてあげないといけないとすると、それなりのコミュニケーションの質と量、そしてコストが要ります。

しかしこの時、CMクリエイティブだけがパーセプションチェンジの手段ではありません。むしろSNSでの展開の方が機能します。コンバージドTVやリテールメディアでのCMは、SNSで醸成したパーセプションチェンジの状況を踏まえてクリエイティブづくりに入ります。SNS起点でカードAのターゲット向けCMがつくられます。つくられると言っても完パケではなく、内容がどんどん最適化されていくアジャイル型の開発になります。

また、カードBのターゲットの文脈では、あまり意識されていないが何となく感じている需要に対し、気づきを与えて掘り起こします。これを顕在化させるには、リテールメディア起点がいいかもしれません。店頭のPOPで訴求しているこのブランドの使い方を訴求ポイントにして、弱いパーセプションを強いパーセプションに育てようという話になるかもしれません。

このように、新トリプルメディアマーケティングでは、ターゲット層とそれに対するメッセージやクリエイティブを一強に絞り込んだりしません。3つのメディアはいろんな仕組みでターゲティングができます。また、必要なパーセプションに出会う機会を醸成することができます。

AIの導入で新トリプルメディアを「装置化」する

これまでのように、テレビCMという一強だけに絞るやり方は実に楽でした。新トリプルメディアマーケティングは当然もっと複雑で、テレビCMだけの場合に比べれば面倒くさいです。

しかし、これを面倒くさいと言っていてはいけません。仕組み化・装置化によって、面倒で負担の大きいマーケティング活動を避けることができます。つまり、マーケティングコストの爆上がりを避ける唯一の方法です。

新トリプルメディアマーケティングは、そのコミュニケーション開発のプロセスで、SNSでは消費者(SNSユーザー)を、リテールメディアでは流通企業を味方につけることができます。テレビCM時代では広告代理店だけが味方でした。やってみると景色がずいぶん変わると思います。広告代理店の使い方もかなり変わります。

一方、広告代理店にとっては対応が少し難しいと思います。SNSにもコンバージドTVにもリテールメディアにも詳しいスタッフを1社で用意することはなかなかできません。しかも3つを連携させるということは、SNSの専門家スタッフにはコンバージドTVやリテールメディアについても一定以上の知識が必要ですし、ほかも同様です。

ですから、新トリプルメディアマーケティングを1社に丸投げすることはおそらくできないと考えてください(逆にこれらの機能を統合して企画・実施できる代理店はかなり優位に立つでしょう)。

もともと広告主は、広告代理店に丸投げしていいわけではありません。広告主はマーケティングの主体なのであり、何の知見も持たないなど言語道断です。

新トリプルメディアマーケティングは、「消費者インサイト」の抽出といったマーケティングプロセスの上流から仕組みとして取り込まれています。

ということは、主体は当然、広告主のマーケターです。広告主のプロダクトマネージャーがリーダーとなって企画・実施するのですが、インサイト抽出からコミュニケーション開発、そしてクリエイティブプランニング、エグゼキューションという一連の流れがすべて装置の中で行われるというのが、新トリプルメディアマーケティングの優位性です。

従来はプロダクトマネージャーが戦略設計しても、クリエイティブやメディアバイイングは宣伝部に投げていました。CMクリエイティブやメディアプランニング、バイイングを専門分野とする宣伝部が主導するのですが、ここでプロダクトマネージャーが立案したコミュニケーション戦略とはかけ離れたものになることが多いと思います。分断が起きてしまうのです。

そこで、マーケティングを推進するリーダーとチームメンバーの育成が必要ですが、スキルを育成するというよりは、チームとなって部門の壁を破って一体化することが重要なのです。

そこへ、おそらくチームメンバーにAIが参加してくるでしょう。SNSの分析においては力強い味方です。クリエイティブについても、コピーやキービジュアルを提案してくれるでしょう。AIは無造作に使うのではなく、マーケティングの仕組み化された装置の中で役割を持たせることが大事です。どんどん学習してくれるはずです。

テレビ一強時代のモデルから脱却した先に新トリプルメディアマーケティングがある、と再三お話ししていますが、これは従来のようにテレビCMを出稿するような予算がないと成立しないわけではないのです。コンバージドTVもインプレッション単位で買い付けることになります。

SNS施策もリテールメディア広告も、百万単位の予算で十分成立するのです。これまで、「〇〇〇GRP以上投下しないと効果がありません」という何の根拠もない広告代理店のセールストークに騙されてきたと思います。

今となってはGRPを増やしても到達しない層には到達しないですし、人口が多くて視聴時間の長い高齢層の接触回数が必要以上に増えるだけです。

CMに億単位の費用がかかるわけでもないので、今までテレビ広告を使うことができなかった広告主やブランドでも活用できるのが新トリプルメディアマーケティングです。

ブランドの広告マーケティング活動の主体性を広告主企業が取り戻す。そしてどんな予算レベルでも、この仕組み・装置の中で企画・実施ができるようになる。そこが広告主企業のマーケティング改革となります。

最後に重要な点として挙げたいのが、以前より比較的複雑な仕組みであるにもかかわらず、AIによって少人数でもコントロールできるということです。

マーケティングに携わる人員が少なくて難しいと訴えるブランドマネージャーがいるかと思います。予算が少ない、人員がいないといったことを解決するのも、新トリプルメディアマーケティングです。導入には多少のコンサルが必要ですが、運用においてはAIがチームメンバーにいれば人員不足にはならないでしょう。

まとめとして、この本での提言を5点挙げておきます。

- テレビ一強時代の広告コミュニケーション開発を見直す(テレビCM案から始めることに疑問を持て!)。

- SNS起点のコミュニケーション開発を思考する。消費者サイドのメッセージ(一般投稿者やインフルエンサーの投稿にある「バズるフレーズ」をもとにしたメッセージ)開発から始めて、次にブランド発のメッセージ(シズるメッセージ)を思考する。

- 「バズるフレーズ」は賞味期限があること、従来のように数カ月かけてつくって半年や1年使い続けるCM素材とは違い、最適なフレーズ、最適なタイミング、最適な出稿面などがダイナミックに変わることを意識する(従来の広告フォーマットだけで考えない)。

- 従来は「主」であったテレビCM(リニアテレビCM)は、これからはSNSやリテールメディア、ストリーミングTVを「主」として、その補完に回ることを意識する。

- 「ワンボイス・ワンメッセージ」という従来の発想は、みんながテレビCMを観ていることを前提にしているので、「SNS×コンバージドTV×リテールメディア」の新トリプルメディアにおいては、同一ブランドとして認識されるようにしつつ、その瞬間で最適なメッセージを動的に配信する。