個人を基軸に、情報とお金の流れのビジネスモデルを構築する

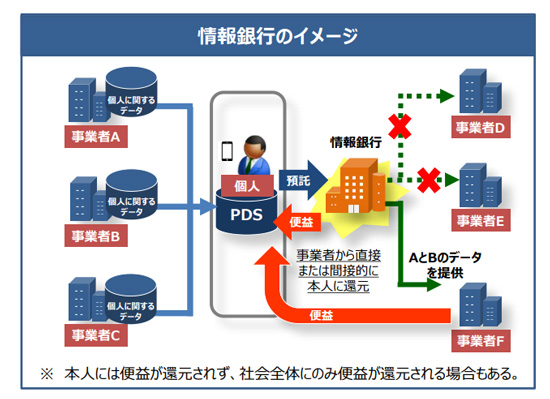

ここで、簡単に情報銀行のビジネスモデルを私なりに説明すると、個人情報・データを一般の生活者から預かり、それを使ってビジネスをしたい事業者とのマッチングを行う。利用してビジネスをする事業者は、利用料を支払う。そのお金や何らかの便益を、一般の生活者に還元し、情報銀行は管理手数料や取引手数料を受け取る、という感じだ。

(内閣官房 IT 総合戦略室)

さて、話を戻そう。それから、しばらくして、私は、電通のデータ系の部署の人に相談した。「電通で個人情報を扱うことはできないですか? 電通のDMPに個人情報を組み込むとか、できないでしょうか?」と。

「電通本体では、いきなり個人情報を扱うのはハードルが高そうです。電通テックという子会社が、キャンペーンの仕事をしているので、そこで個人情報を扱っています」という回答を得た。

私は、電通テックの方々とも仕事で付き合いがあった。そのため、電通テックとの打ち合わせで、個人情報・データの話を持ち出した。EUのGDPRはまだ施行前だったが、プライバシーなどの観点から、個人情報保護の重要性は増しつつあった。また、「Personal data is the new oil of the Internet and the new currency of the digital world」という有名な言葉(2009年に、Meglena Kuneva, European Consumer Commissioner が使ったフレーズ)が普及し、World Economic Forumなどで取り上げられ(参考PDF)、日本社会でも人口に膾炙くしていた。

そのため、比較的すぐに、電通テックの方にはご理解いただけて、しばらくして、「マイデータ・インテリジェンス」の設立を視野に、話が進んでいった。

量子コンピュータで、今の広告業界の仕事がなくなっていくとしても、なくならないものがきっとあるはずだ。私は、秋山氏からの宿題を胸に、ずっと考え続けていた。

今のマス広告やネット広告の枠を扱う仕事が、仮にすべて自動化され、その仕事がなくなったとしても、メディアや情報の流れはなくならない。その情報の流れの中で、たとえば、広告枠という掲載場所の権利をもっている人(媒体社)がいるから、そこにお金の流れが発生する。その情報の流れとお金の流れの中で、常に存在するプレーヤーは誰なのか? と思った時に、それは、人間だと。我々、一人ひとりの個人だと思い至った。

量子コンピュータは、人間が作ったもの。人間社会で利用されるものだ。その人間社会の構成要素である個人、社会の最小単位である個々の人間、つまり、個人は、量子コンピュータの跋扈する社会でも、存在しているはずだ。仮に、AIやロボット、ドラえもんのようなロボットと共存していたとしても、人間はそこにいるはずだ。

だから、その個人の情報・データを媒体として扱い、それを利用してビジネスをする事業者から、個人情報・データの利用料を代理で集金して、各個人に媒体費(あるいは、利用料)として配分する。

そのようなビジネスモデルができれば、量子コンピュータの時代になっても、なくならないはずだ。もちろん、「マイデータ・インテリジェンス」は、手数料や作業費を徴収することができる。

ここで、ポイントは、個人を基軸にして、情報とお金の流れのビジネスモデルを考えていることだ。そして、個人情報・データは、それぞれの個人を表現する媒体であって、個人それ自体(実体)ではない。ニュース記事が、事件・事故など社会の出来事(実体)を表現している媒体であるとすれば、下記のような関係性が成り立つと考えた。

それから、しばらくして、私は、もしかすると、Facebookのマーク・ザッカーバーグも、似たような発想をもっているかもしれないと思い始めた。その打ち手の一つとして、リブラ(Libra)が出てきたのではないか?