投資対効果を最大化するために、ミドルファネルが大事な理由

「単発施策」の典型例が、認知と刈り取りだけに偏った施策だ。たとえば、社名認知率を上げることを目的にCM投下を重ねるA社と、SNS広告や動画広告を軸としたコミュニケーションをするB社を比較してみよう。

A社:B社より社名認知率は高いが、指名検索は低い

B社:A社より社名認知率は低いが、指名検索は数倍高い

両社のプロモーションの内訳を見ると、A社はCMとリスティングがメインで、B社はSNS広告・動画広告が中心で、CM出稿はゼロだった。この対比から、「社名認知」の波及と、「特定状況下で指名検索される情報」の波及は別物だとも言える。

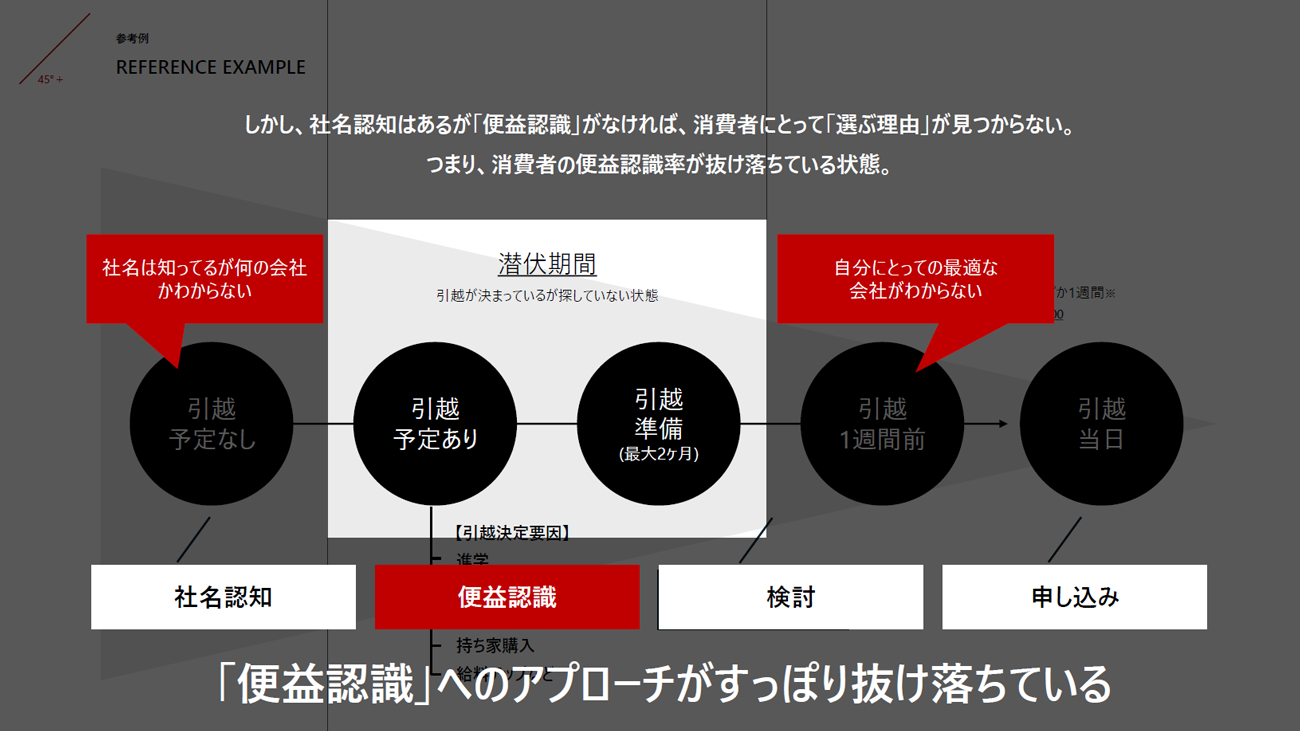

具体的な例を挙げると、電気やガス、プロバイダー、家電ゴミ回収といったサービスを利用するタイミング(CEPs/カテゴリーエントリーポイント)の一つに、引っ越しがある。

多くの企業がデジタル広告で勝負するのは、引っ越し直近の「検討期間」だ。このタイミングで情報収集を始める人は、時間に余裕がなく、評価基準を持ち得ていないため、失敗したくないという心理から「安さ」を選ぶ傾向にある。しかし競合も同じ戦略であるため、価格勝負だけでは難しくなり、認知が必要だと考えCMを検討する。けれども、膨大なコストをかけてCMを打ったとしても、引越しの機会は人生で数回しかなく、自分ごと化することは難しい。

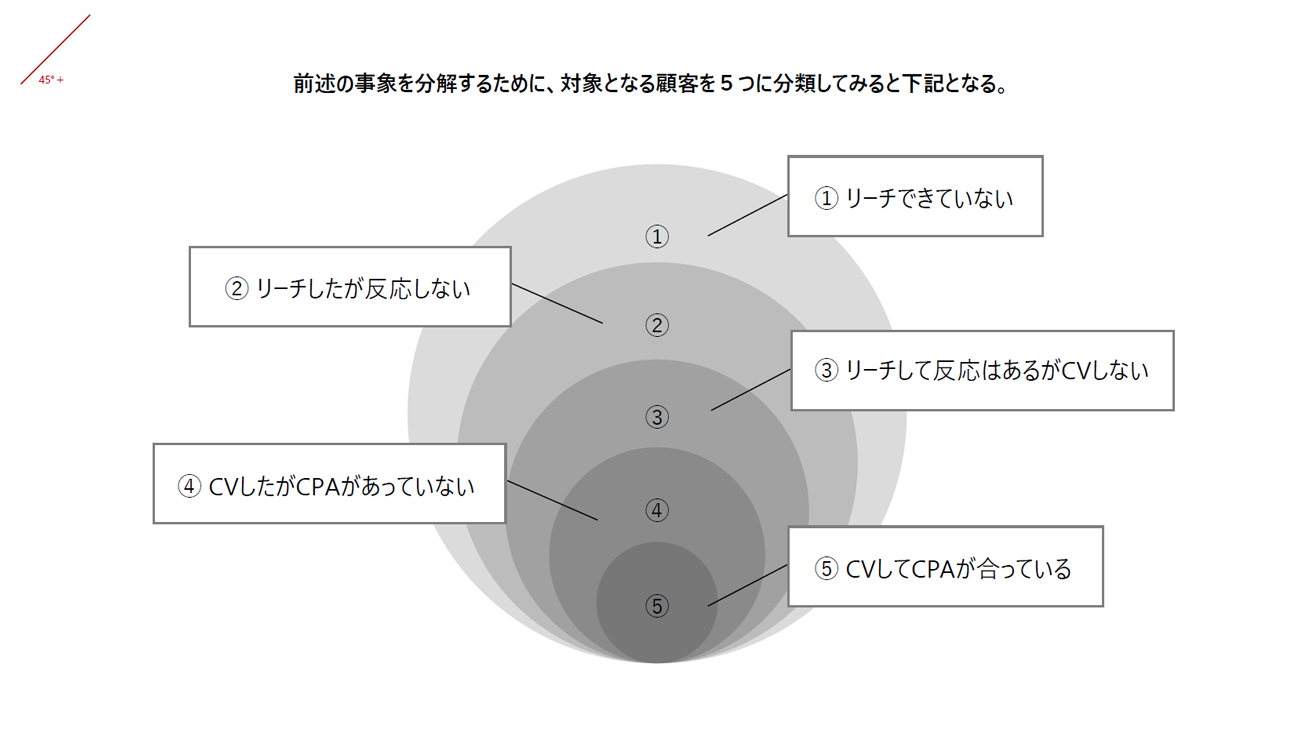

認知と刈り取りに偏った焼畑式マーケティングでは、「1、リーチできていない」「5、CVしてCPAがあっている」層に限定したアプローチとなり、1以外の全ての施策は費用対効果だけで評価してしまい、その結果多くは負けパターンとして扱われる。

しかし「2、リーチしたが反応しない」「3、リーチして反応はあるがCVしない」「4、CVしたがCPAがあっていない」 層への施策は、果たして本当に負けパターンなのだろうか? そう遠くない未来で購入につながる便益認識率の向上という視点で投資対効果をみると、一概に負け施策と評価するには早計ではないだろうか。

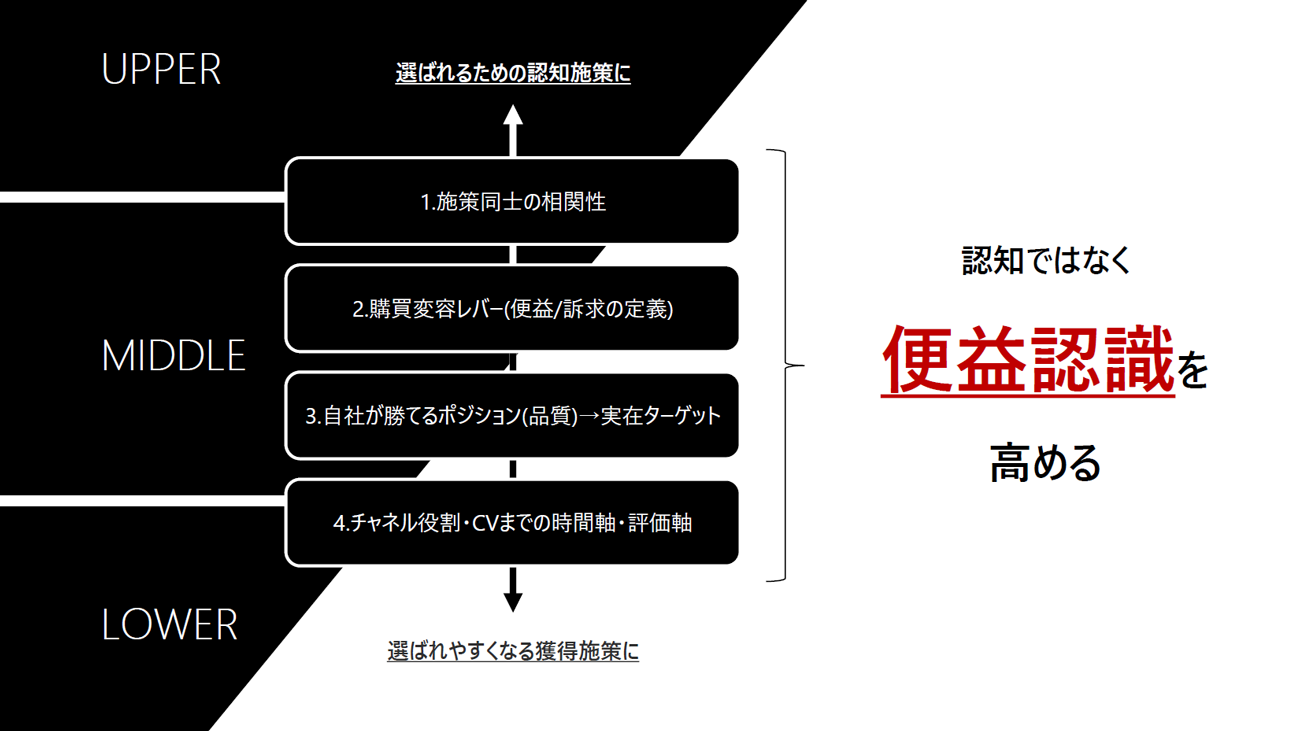

「多くの企業では、こうした認知への幻想と短期的な効率偏重によって、便益認識への投資観点が切り捨てられています。投資対効果を最大化するには、このミドルファネル層をどうやってコンバージョンへと誘導していくのか、ここの設計こそが不可欠なのです」(川端氏)

【事例】ミドルファネル戦略で便益認識率を向上

ただ社名を認知されていても、プロダクトの便益が認識されないと消費者にとって選ぶ理由が見つからない状態だ。そのため、便益認識を高める領域がミドルファネルだ。

では、ミドルファネルの中でもどのような層にアプローチすればよいのか。川端氏は、あるブランドで20ヵ月間にわたった取り組みを紹介した。ここでは前半10ヵ月を「検証期・蓄積期」と位置づけ、バーニングニーズ(顧客が切実に解決を求めている課題)の発見と、便益認識を高める土台づくりに集中した。

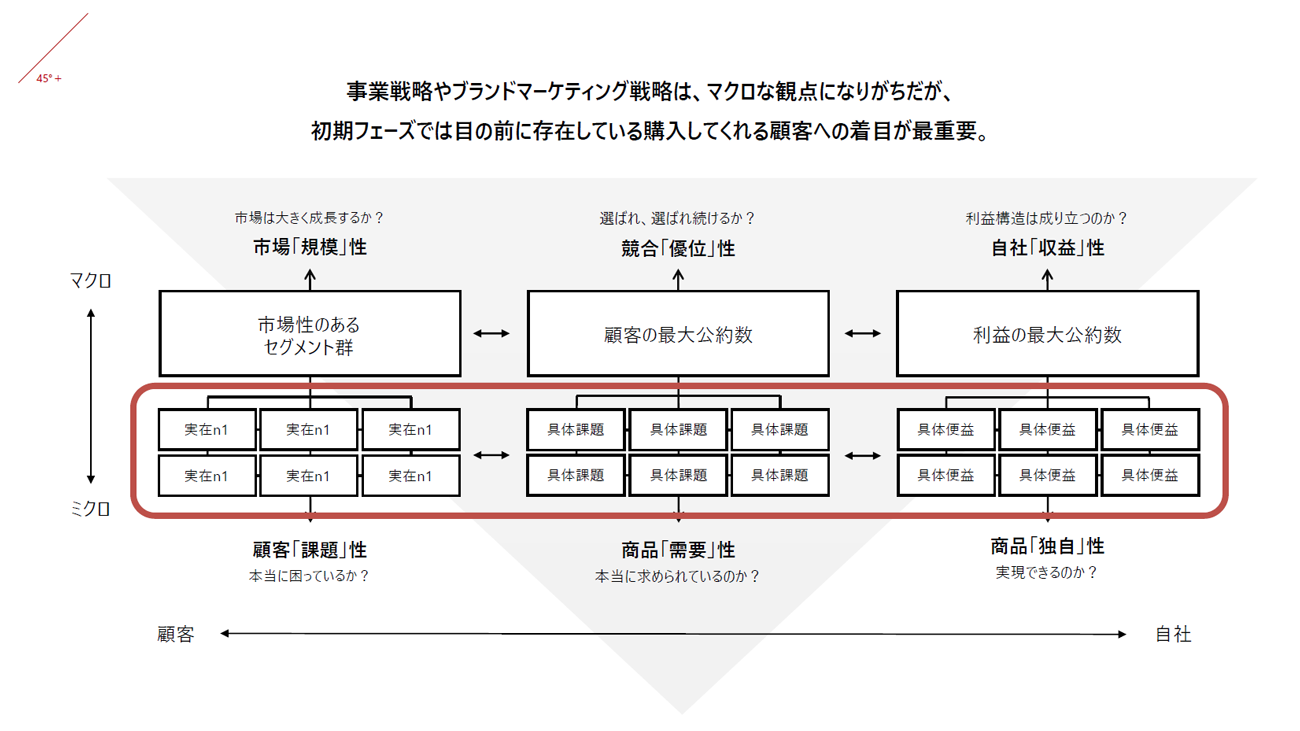

「マーケティング戦略の話になると、市場規模や競合優位性など、どうしてもマクロな議論になりがちです。大前提としては正しいものの、実際に消費者は何に困っているのか、本当にお金を払ってくれるのかという“ミクロな視点”も同じく重要です。まずはアンケートやインタビュー、行動分析に基づき、顧客理解を徹底的に掘り下げました」(川端氏)

具体的には、顧客が今抱えている困りごとをどのような代替手段でしのいでいるのか、その代替手段では何が満たされていないのか(未充足ニーズ)、その問題を抱えている顧客の母数や年間発生率を整理した。そのうえで、「どの状況で生じるニーズが、自社ブランドとコンバージョンの距離が近いか」を見定め、今の事業フェーズにおける“狙うべき状況”を絞り込んでいった。

次に、その困りごとを「状況別 × 属性別」に分類し、どの状況下のニーズがCVと距離が近いかを検証していく。ヒートマップツールなどで行動ログを確認し、CVに寄与している可能性がある積極的な行動痕跡を分析した。

こうしたデータを、先ほどの「状況 × 属性」のマップと突き合わせると、「状況Bでは属性AとDの反応がよい」といった形で、プロダクトとの相性のよい/悪い組み合わせが見えてくる。そこから、今の事業フェーズでは、どんな状況の顧客に何を伝えると購買されやすくなるのかを設計していった。

ただし、細分化することが正しいわけではない。広告コミュニケーションは時に絞り込むことが悪影響をもたらすこともある。分析によって見えてきたCVからの距離が近い「状況×属性」の最大公約数となるコンセプトをこのタイミングで設計し、広く波及するメッセージと、深く理解できるコンテンツの開発も実施した。