広告自体も“役立つもの”に

想定するターゲットに対し「役に立つ」情報を制作したら、その情報を求めているターゲットに届け、実際に役立ててもらうことが必要です。設定したターゲットのニーズを起点に、それはいつどこに届くのが最適なのかなど「必然の出会い」を創出するためのバイヤージャーニーを考え、それにあわせて広告ターゲティングとクリエイティブを調整していきます。

HubSpotでは広告のクリエイティブも、インバウンドの思想に基づいて制作しています。広告自体が、見るだけで役立つものであってほしいので、広告のクリエイティブ内でもebookの中身がある程度見られるように設計しています。ダウンロードしたら無料で役立つビジネス情報をお届けするのはもちろんのこと、広告をクリックせずとも受け手に気づきを提供でき、役に立つものになっているかどうかを考え、施策を実行しています。

また「広告」は単体ではなく、広告に接触してもらえた後の体験も重視してプランニングしています。たとえば広告クリエイティブから想定したイメージとダウンロードコンテンツの内容に乖離があったとしたら、信頼を裏切ることとなるでしょう。一方で、もし広告経由で入手したebookの内容がその人にとって本当に役立つものであれば、企業に対してポジティブな印象を持ってもらえるはずです。

さらにこの先は何をダウンロードしたかを起点に、その人にとって必要なコミュニケーションができるようにマーケティングオートメーション(MA)を設計していますが、広告とその後のMA施策は別々に行うものではなく、トータルで考えていく必要があります。担当が変わった瞬間にトーンが違うと感じると、違和感のもととなりますので、広告とMAでクリエイティブの統一や話し方の調整も行っています。

ここまで、広告の直接的な受け手について言及してきましたが、広告の直接のターゲットではない層にも「ネガティブ」な印象を与えないことも考慮することが大切だと思います。今はターゲット層ではないかもしれないが、今後自社のマーケティング対象セグメントになりえることもあります。「今は購入するつもりはないけど、この会社は有益な情報を発信している会社なんだな、こんなことを考えているんだな」というポジティブな印象を残すことは重要です。

広告運用の成功の要因は「試行錯誤」

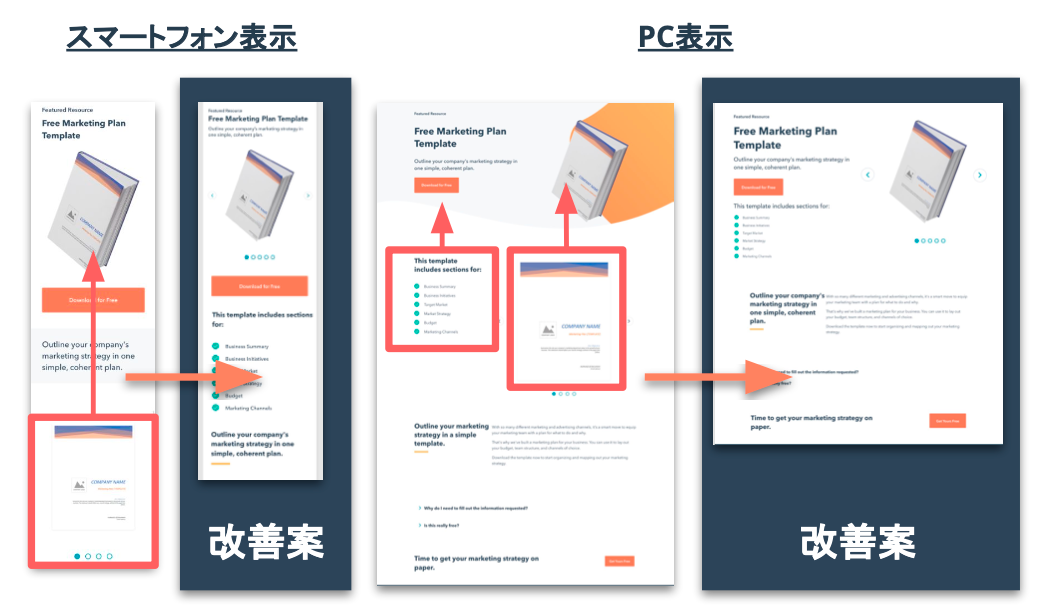

連載第1回で当社の伊佐が「顧客起点の試行錯誤がインバウンド成功の鍵」と述べていますが、それは広告運用においてもまったく同じです。実際に私自身が広告運用において試行錯誤してきた事例をご紹介します。広告をクリックした遷移先で、ebookのダウンロードを行うLP(ランディングページ)のUIを検証している際に、BtoC企業のLPのスタイルを踏襲することで、ユーザーにとってより使いやすくスムーズな体験を提供できるのではないか、と仮説を立てました。当社の定型のLPでは、スクロールしないとCTAに辿り着かないのですが、BtoC向けのECサイトのようにファーストビューでebookをダウンロードできるCTAを挿入してはどうか、と考えたのです。実際に、定型のLPでは、スクロールしてCTAがある箇所までたどり着く訪問者は全体の50%しかいませんでした。

ファーストビューにCTAを挿入するデザインは、ダウンロードしたいと思ってくださった訪問者がスムーズに資料を手にすることができ、ダウンロード体験が向上する。さらに広告の遷移先LPでもあるので、このページのCVRの改善はCRO(Conversion Rate Optimization:コンバージョン率最適化)および広告の成果向上につながるメリットがあると感じました。

ところが、実際にテストしてみると、CVRは向上したものの、実は別の改善案のほうが効果が高かったことがありました。私の仮説はECサイトのようにebookの中身がページ上部でカルーセルで確認できるほうが良いと思っていたのですが、もっとシンプルに表紙とCTAを上部に配置してムダな確認・動きを必要としないLPのほうが効果が高かったのです。

インバウンドな思考で実施する広告施策を10回試して、そのうち8つは思ったような結果が出ず、報われないというようなこともあります。しかし、施策をトライするたび、その広告の先にいる顧客に向き合い続け、誰に何をいつ伝えるのか? を問い続けるプロセスには価値があると感じます。「思っていた効果が出なかった」という場合でも、顧客のインサイトが得られ、長期的には広告を通してご提供できる体験が向上していくからです。広告出稿においてもクリエイティブ制作においても、常に顧客起点で試行錯誤することが重要なのではないでしょうか。